2017 年 12 月 4 日,俄裔美籍設計師伊萬·謝梅耶夫(Ivan Chermayeff)在紐約家中逝世,享年 85 歲。

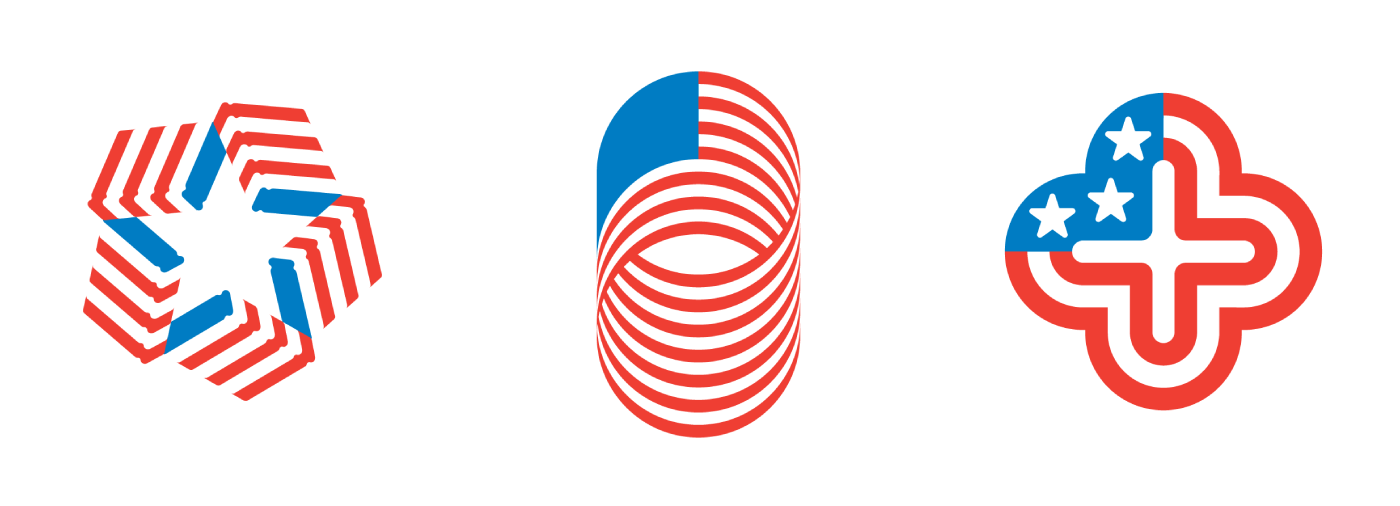

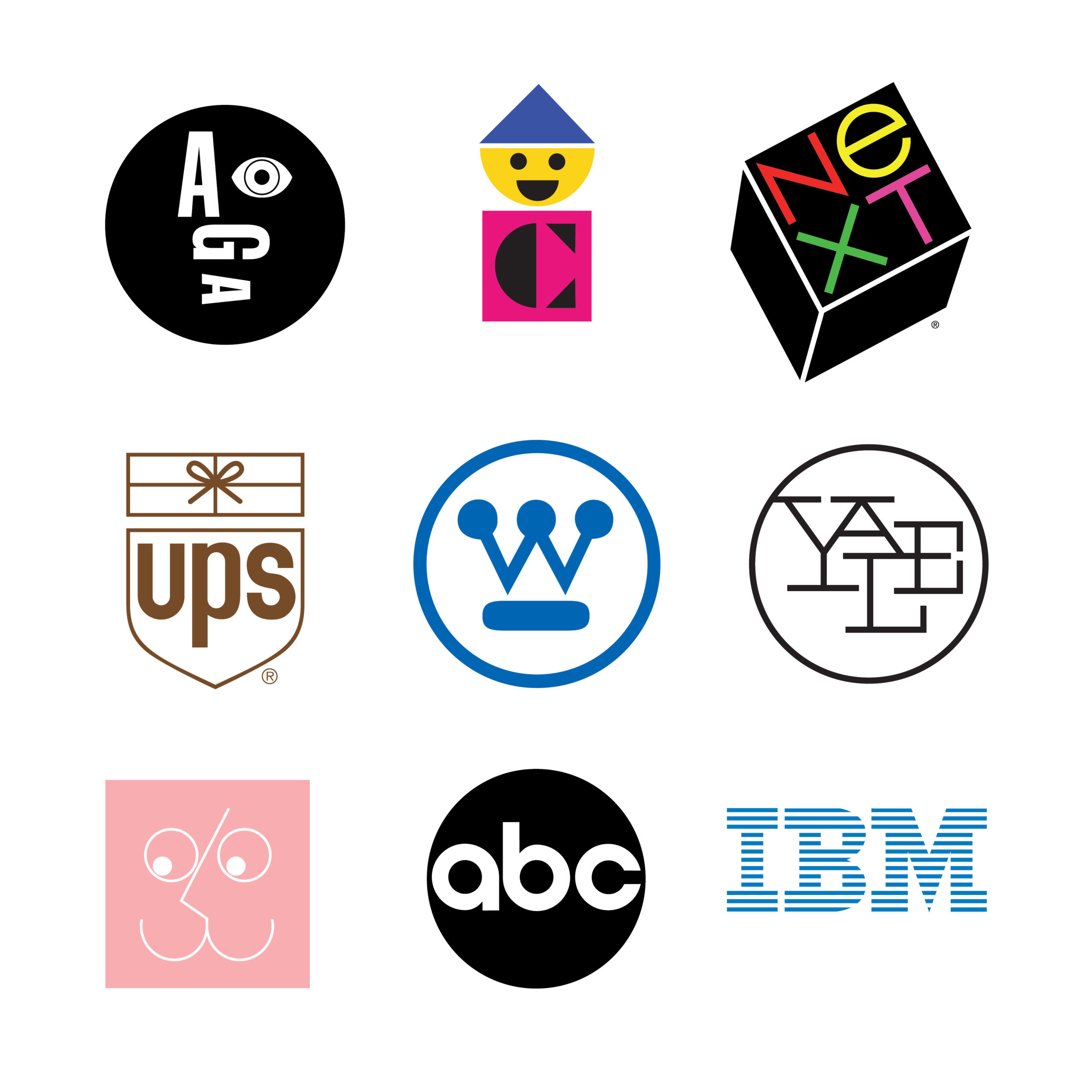

中國讀者對謝梅耶夫這個名字可能不太熟悉,但多少都見過他經手的作品。謝梅耶夫在 1957 年與他的同學湯瑪斯·蓋式瑪(Thomas Geismar)成立平面設計事務所 Chermayeff & Geismar,自此踏上了平面設計歷史上的傳奇之路。Chermayeff & Geismar 的作品在美國的大街小巷隨處可見:摩根大通銀行的藍色八角形、國家地理雜誌的黃方框、NBC 的七彩孔雀、美國公共廣播電視公司(PBS)的正負人頭像、美國環境保護署(EPA)的花瓣、美國兩百年國慶的紅藍星……甚至他們曇花一現的作品、泛美航空的視覺識別系統,到現在也是設計師收藏的熱門對象。這些視覺識別系統和 logo 超越了那個時代的當下。謝梅耶夫和蓋式瑪也不僅僅是兩位設計師,而成為了那個時代視覺集體記憶的締造者。

如果讀者以為伊萬·謝梅耶夫是一個白手起家的勵志典型的話,那就大錯特錯了。 謝梅耶夫全家都是在文化創意產業最頂端的精英,伊萬·謝梅耶夫的爺爺名叫伊萬·伊薩科維奇(Ivan Issakovitch),是十九世紀俄羅斯的上流社會人物。伊萬·伊薩科維奇把兒子瑟奇(Serge Issakovitch)送到倫敦的寄宿學校讀書,但 1917 年的俄國十月革命把他的家底毀得一乾二淨。天無絕人之路,瑟奇在酒吧跳舞來支撐生活,竟也混得風生水起。

伊萬·伊薩科維奇在十月革命後流亡到了巴黎,這反倒讓瑟奇有了接觸巴黎文化精英的機會。瑟奇不僅在巴黎設計、製造傢具,同時還把巴黎那時最新、最流行的樣式風格帶回英國。這一巨大的文化優勢,讓瑟奇迅速躋身英國的上流社會。在他出入於倫敦的私傢俱樂部之餘,他也認識了他未來的妻子,芭芭拉·麥特蘭·梅(Barbara Maitland May)。二十世紀早期的英國,仍然享受着工業革命和帝國主義殖民擴張帶來的經濟餘溫。既有見地又有人脈的瑟奇,可謂名利雙收。他設計了 BBC 錄音室的裝潢,也是上流酒店 Claridge’s 的常用設計師,與埃里克·吉爾(Eric Gill)共事,甚至與弗蘭克·洛伊德·賴特(Frank Lloyd Wright)也稱兄道弟。1924 年伊萬·伊薩科維奇過世了。同年,瑟奇把自己的姓氏改為了謝梅耶夫。

1932 年,他和芭芭拉迎來了第一個兒子,伊萬·謝梅耶夫。他的第二個兒子彼得(Peter Chermayeff)出生於 1935 年。1938 年,他們購入了倫敦郊區一處豪華的莊園,名為「本特利森林」(Bentley Wood),周末不是打高爾夫球就是去觀看網球比賽。但好景不長:彼時的德國正墜入法西斯主義的深淵。1939 年希特勒悍然入侵波蘭,丘吉爾臨危受命,1940 年便是敦刻爾克大撤退。物質的迅速匱乏,讓以工業和裝潢設計為生的瑟奇無路可走,只得舉家移民美國。由奢入儉的瑟奇和芭芭拉需要四處奔波尋找工作,可幸的是有朋友願意給他們照看兩個兒子。這帶孩子的朋友也非尋常之輩:瓦爾特·格羅皮烏斯(Walter Gropius),「包豪斯難民」的一員、現代主義設計史上如雷貫耳的名字。那時,伊萬僅僅八歲。

瑟奇很快又在美國建立起了上流社會的人脈圈。菲利普·約翰遜(Phillip Johnson, 現代主義建築師)給他們做了入美國籍的見證人,伯特蘭·羅素(Bertrand Russell)是他家的常客。瑟奇一開始掌權於芝加哥設計學院,之後應格羅皮烏斯的邀請,在 1952 年到哈佛建築學院任教1。伊萬和彼得也是他們父親的學生。從哈佛建築系畢業後,兩人與其他幾個志同道合的同學組成了「劍橋七人組」(Cambridge Seven),開始接單設計建築。

但伊萬在幹了一段時間之後,認為建築從創意到真正落地的周期太長,他沒有耐性跟進和等待。與之相反,在平面設計里,創意和實現之間的距離非常短。於是在 1957 年,他找來同學湯瑪斯·蓋式瑪,以及父親在芝加哥的得意門生,羅伯特·伯朗約翰(Robert Brownjohn),在曼哈頓成立了一間平面事務所 Chermayeff & Geismar & Brownjohn。Brownjohn 本得到莫霍利-納吉(László Moholy-Nagy,曾任教包豪斯的結構主義藝術家)的真傳,又是瑟奇的得意門生,前途本來一片光明,卻染上了毒癮,在 1960 年去了毒品管制較為寬鬆的英國。

於是,事務所的名字就變成了 Chermayeff & Geismar。伊萬家世顯赫,而湯瑪斯也是耶魯畢業,兩人遊走於上流社會,很快就接到了生意。1961 年是摩根大通,三年後他們便設計了美孚。PBS、泛美航空、施樂、時代華納、紐約現代美術館、巴尼斯紐約……才華、人脈和手腕的結合,讓 Chermayeff & Geismar 的事業如日中天、勢不可擋。他們極端簡單直接的手法、冷靜嚴謹的網格系統和比例控制,奠定了二十世紀企業視覺識別的基礎。那些 logo 也隨着商業、文化和科技的力量,散布到美國的每一個角落。

一般的設計歷史文章,大抵都會在這裡收尾作結,或者還會提及伊萬爭氣的兒女2。但且在這裡打住:任何平面設計的歷史,都是社會、文化、政治和經濟的歷史,更是人的歷史。讓我們在此回顧一下 Chermayeff & Geismar 所處的歷史背景。

冷戰現代主義:起源

當瑟奇·謝梅耶夫還在倫敦舞場跳探戈的時候,世界格局正發生風起雲湧的改變。二十世紀的頭二十年中,第一次世界大戰剛剛結束,機械第一次發揮了殺戮的力量,整個歐洲都為之顫抖。資本主義制度走向興盛,底層貧苦人民在勞工保障制度尚未完善的情況下,心中的怨恨和怒火一觸即發。日本此時已經進行了明治維新,其經濟與軍事實力伴隨着帝國主義野心也水漲船高。中國飽受殖民侵略之苦,在北京的五四運動也剛剛落幕。在這樣的歷史環境下,1917 年的俄國發生了著名的十月革命,建立了共產主義政權。在 1919 年和 1922 年,共產國際和蘇聯先後成立。一個無產階級專政的國家在歐洲東方冉冉升起,這無疑給了世界各國的底層人民打了一針強心劑。不僅僅是中國在 1921 年成立了中國共產黨,德國在 1918 年緊隨十月革命其後,也爆發了十一月革命,為魏瑪共和國的成立掃清了障礙,也為日後納粹上台埋下了隱患。這場革命席捲全國,在一部分地區甚至還出現了地區自治共和國,比如在巴伐利亞地區的慕尼黑蘇維埃地方政權。蘇聯的成立也激發了匈牙利人的鬥志,他們在 1919 年也成立了布達佩斯蘇維埃,甚至連著名的文學理論家、吉奧爾格·盧卡斯(Georg Lukács)也為這個政權的教育部門供職。

這個時代的無產階級世界革命,正如列寧對共產國際寄託的理想一樣,「星星之火,可以燎原」。包豪斯就是在這樣歷史的大起大落中誕生的。在亨利·范德費爾德(Henry Van de Velde,比利時藝術家和傢具設計師,新藝術運動的重要人物)的推動下,瓦爾特·格羅皮烏斯在 1919 年接手了魏瑪應用藝術學校並將之改名為 Bauhaus。這一時期的包豪斯,一方面繼承英國工藝美術運動的遺產,對復辟中世紀的淳樸生活方式抱有幻想,格羅皮烏斯在《包豪斯宣言》封面上用的大教堂版畫即是明證;但另一方面卻又是堅定不移地走無產階級路線。學校注重建築教育,但其追求是「建造的藝術」(Baukunst),而非封建貴族的、或者資產階級的「建築」(Architektur)。在柏林爆發大規模的工人罷工後,格羅皮烏斯代表包豪斯為死去的工人豎起紀念碑,這是對這一時期包豪斯政治態度的有力佐證。

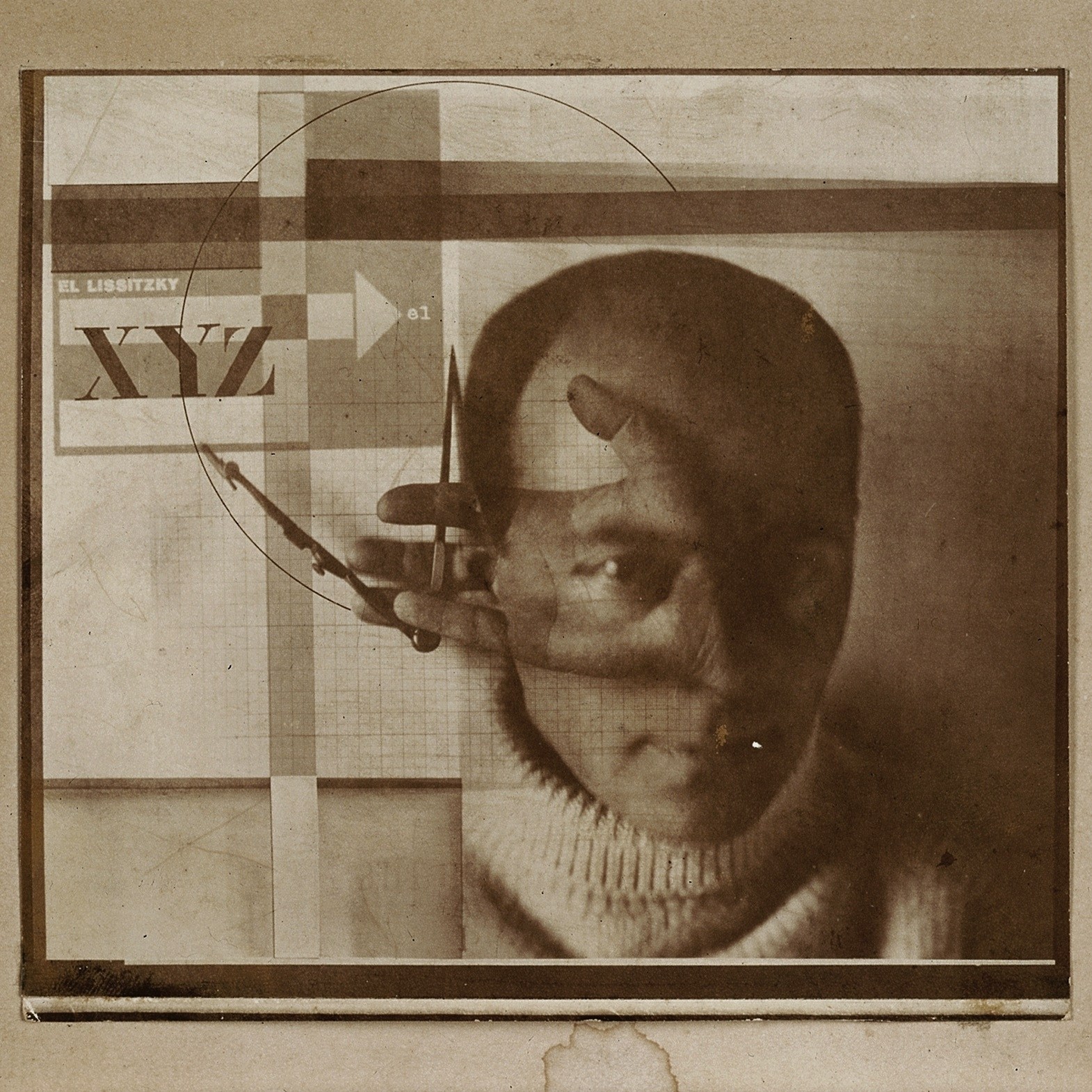

另外一邊的俄國在 1920 成立了藝術文化研究所,俄語簡稱 Inkhuk(Institut Khudozhestvennoi Kulturi),不久又下成立了莫斯科高等藝術暨技術學院,簡稱 Vkhutemas(Vysshiye Khudozhestvenno-Tekhnicheskiye Masterskiye)。可能與很多讀者想象不同的是,列寧掌權時幾乎完全不干預國內的藝術,只要藝術家不明目張胆地反對共產主義政權,政府不僅不加阻撓,反而甚至會資助。因此儘管那時的俄國物質匱乏、飽受戰爭摧殘,在這樣開明的政治氣候里,視覺藝術還是發展得非常迅速。Inkhuk 和 Vkhutemas 作為政府機構和高等教育學院,培育了最早的一批構成主義藝術家,其中就包括瓦西里·康定斯基(Wassily Kandinsky)、羅琴科夫婦(亞歷山大·羅琴科和瓦瓦拉·斯特潘諾娃,Aleksander Rodchenko & Varvara Stepanova)、埃爾·利西茨基(El Lissitzky)、弗拉基米爾·塔特林(Vladimir Tatlin)和卡茲米爾·馬列維奇(Kazimir Malevich)。

包豪斯與 Vkhutemas 都是在政府支持下進行藝術、美學和工業生產的探索,兩者在政治路線上的左傾也不謀而合。在 1930 年代,包豪斯甚至還與它的蘇俄前輩有過友好交流3。

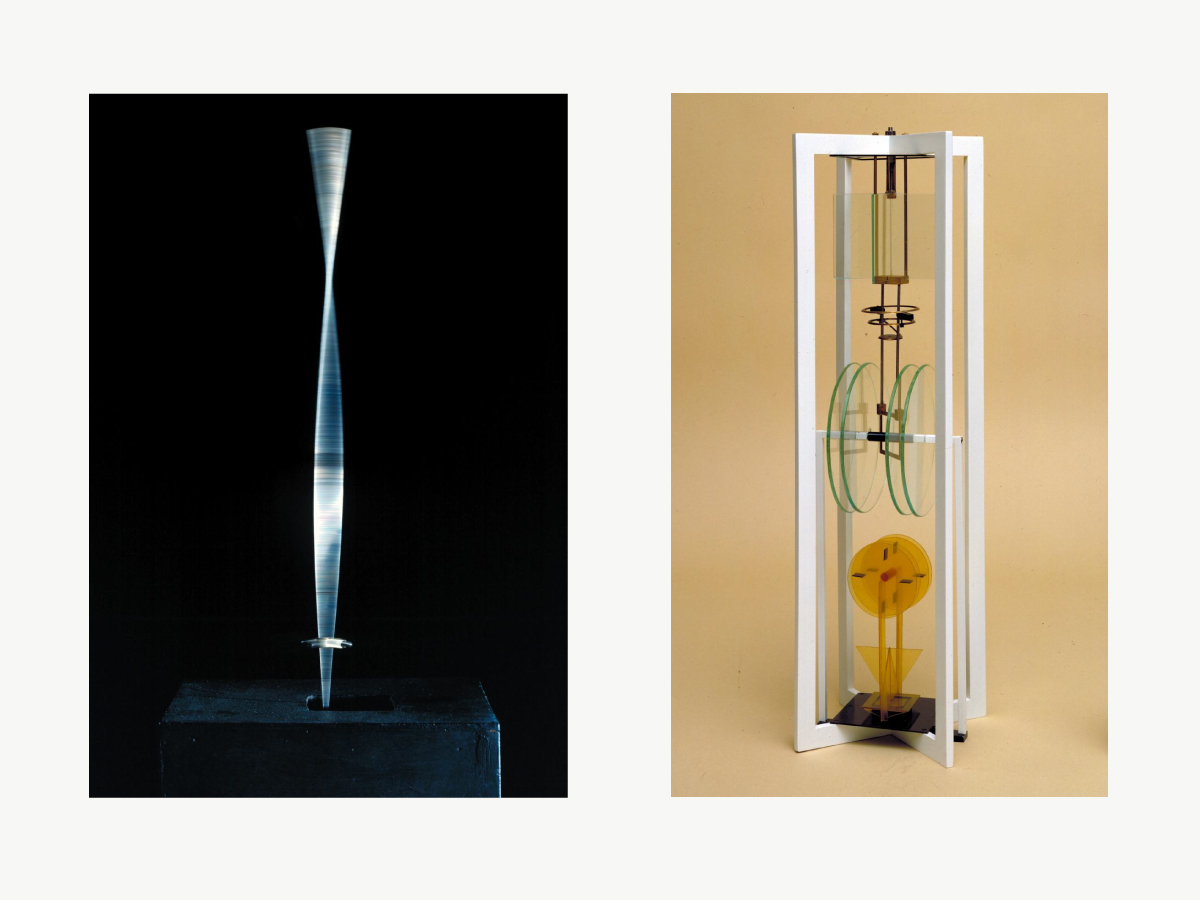

這時期的文藝發展,即便撇開了參與者的政治關懷,也仍然表現出狂飆突進的現代性。《尤利西斯》和《荒原》接踵而至,斯特拉文斯基正摩拳擦掌。1920 年,夏爾–愛德華·讓納雷(Charles-Edouard Jeanneret)把自己的名字改為了勒·柯布西耶(Le Corbusier),與密斯·范德羅(Ludwig Mies van der Rohe)在《新精神》雜誌(L’Esprit Nouveau)上向世界宣告自己的建築理念。當然了,俄國人也沒有閑着。1921 年前後,Inkhuk 的構成主義者們開始分成兩派。一派以康定斯基和納姆·蓋博(Naum Gabo)為代表,堅持構成主義藝術對空間、動勢和韻律的追求;另一派成為生產主義(Productivism),主張繪畫已經到了盡頭,接下來的藝術將會體現在日常生活的物件中,因而轉向了工業和平面設計,這其中包括羅琴科夫婦和塔特林。康定斯基在俄國國內找不到藝術出口,因而決定移居德國,1921 年在包豪斯擔任教職。1922 年,Inkhuk 因為政府資助乾涸、藝術方向不甚明朗,迎來了關閉的結局。

格羅皮烏斯建校同年,就請到了畫家約翰·伊登(Johannes Itten)來教授包豪斯的繪畫課程。似乎與那時包豪斯的工藝美術遺留有着某種關聯,伊登的教學理念基於主觀唯心、追求神秘主義和個體的感官體驗。對伊登而言,繪畫中的形體、動勢和顏色都能夠對人的心理和生理產生重大影響;他的根本觀念就是通過感受繪畫中不可言說的美,從而在機械化的現代世界裡取得個體心靈的寧靜。伊登對於神秘主義和東方哲學是如此推崇,甚至到了在包豪斯飯堂里強制推行素食的地步。

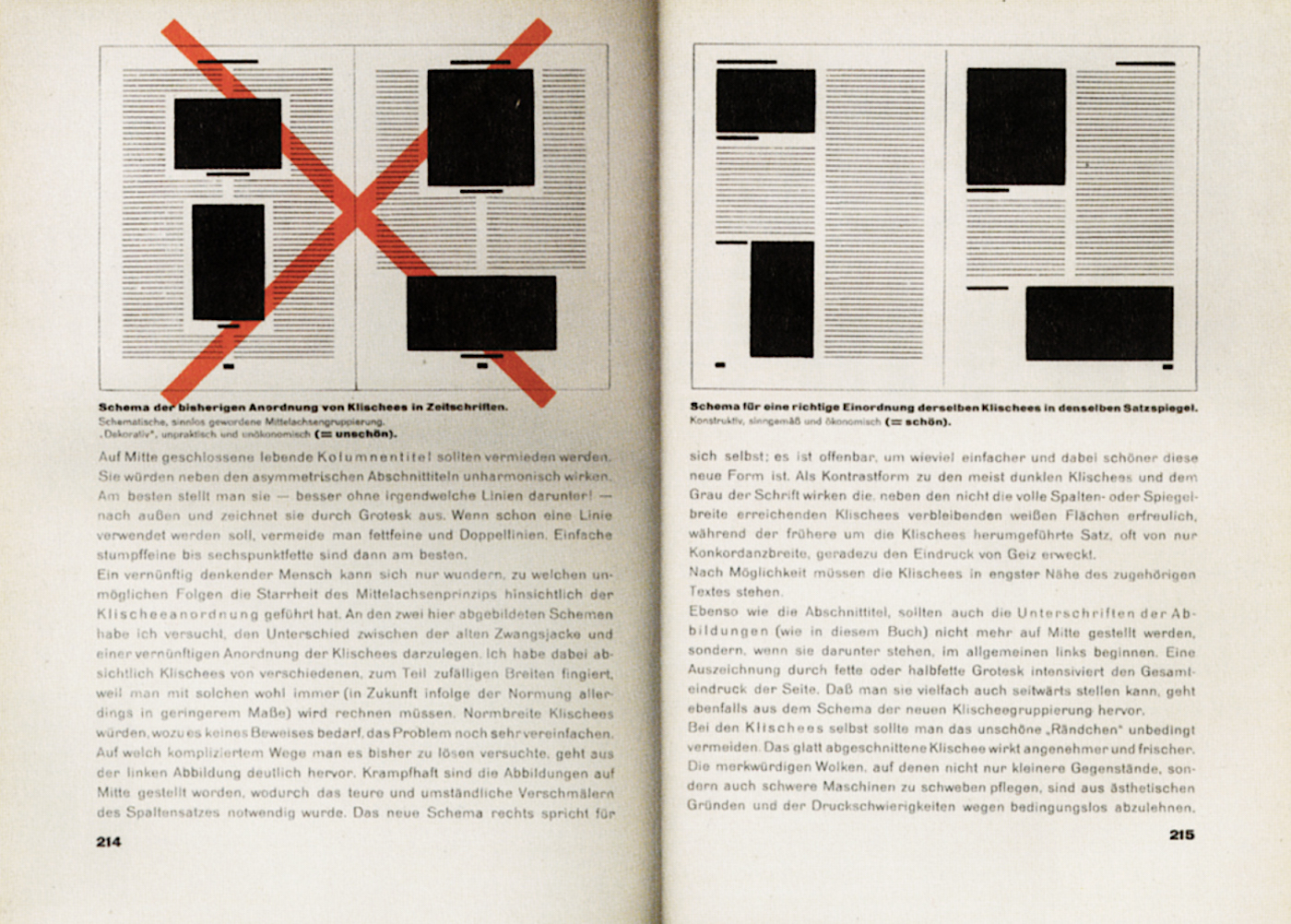

當然,這種波西米亞的傾向,也在建校初期一直困擾着包豪斯的生存。畢竟德國地方的資產階級在社會動蕩後仍然保留着強大的實力,他們對於包豪斯的波西米亞人一直心存芥蒂。這便是荷蘭風格派藝術家,費奧多爾·范杜斯堡(Theodore van Doesburg)出場的時機。他與伊登的個體化、感官強調和神秘主義勢不兩立,主張藝術要為「組織人的存在」、安排人的生活而服務,崇尚理性、科技與機械的力量。地方民眾和政府的壓力,正好成為了范杜斯堡論戰源源不斷的彈藥。在激烈的爭持下,伊登最終敗下陣來,1923 年便從包豪斯辭去教職。他的離去,象徵著包豪斯終於拋棄了工藝美術的空想,與大工業化生產的現代精神接上了軌。這個空缺的教職頂上的是另一個名字:拉斯洛·莫霍利–瑙吉(László Moholy-Nagy),一戰中為了逃避戰亂而流亡德國的匈牙利人。但是即便替換了伊登,地方政府對包豪斯的懷疑也不會那麼快停息。畢竟作為一所公立教育機構,包豪斯拿着的是政府的資助,自然需要拿出什麼教學成果來證明錢沒有白花。再者,包豪斯在那時的同行眼裡,一直只在追求平頂白牆方盒子的樣式,連《新精神》也毫不客氣地提出了批評。在同行和外界的雙重壓力下,包豪斯終於舉辦了一場教學成果展覽。這場展覽有兩個亮點。其一是格羅皮烏斯正式提出的口號:「藝術與科技——一個嶄新的統一體」(Art and Technology – a New Unity)。這個口號意味着包豪斯更加遠離昂貴、用料奢侈的手工藝品,轉向設計和銷售更多人也能負擔得起的工業產品。其二是它極大鼓舞了當時前來觀展的小青年,揚·奇肖爾德(Jan Tschichold),奇肖爾德受此啟發,1928 年就會發布他充滿激情的《新文字排印》(Die Neue Typographie)。

1924 年 1 月 21 日,列寧逝世。這對共產國際的世界蘇維埃革命理想來說無疑是重大打擊,同時歐洲各國在一戰後暫時穩定的經濟抑制了革命的熱情,也給了資產階級和右派政治家反撲的機會。特別是德國,希特勒的「啤酒館暴動」發生在 1923 年底,納粹黨在 1924 年五月份的國會選舉里便已經佔到了可觀的席位。這就可以理解,為何魏瑪包豪斯在僅僅運作一年多後就因右派地方政治的壓力和資金的緊張而暫時關張。1925 年秋天,包豪斯全體師生遷移到了德紹(Dessau)。後人所普遍認知的包豪斯,其實也僅指這一時期的德紹包豪斯。

1927 年,隨着現代主義建築理念的逐步成熟,包豪斯成立了建築系,並聘請了瑞士人漢斯·邁耶(Hannes Meyer)擔當系主任。1928 年四月格羅皮烏斯卸任,把校長一職交給了邁耶4。但格羅皮烏斯當時怎也沒有想到,他對邁耶拋出的橄欖枝,日後將會成為招致包豪斯走向衰落的禍根。

格羅皮烏斯治下的包豪斯,旨在對設計之「術」、設計所成之「物」的研究;而邁耶則看得更遠。他深知建築既要為人服務,又要與人共處;設計不僅僅在乎於製造方法,還在於設計的成品在個體生活中具有什麼樣的地位、在社會造成怎樣的影響、如何與人的存在相互結合。1928 年 6 月,柯布西耶主持的國際現代建築協會(CIAM, Congrès internationaux d’architecture moderne)在瑞士成立,邁耶也在會上發言,便強烈批評了與會建築師對大工業生產、對「用預製部件組裝房屋」和對平頂白方盒樣式的執着。與之相反,他強調建築的在地性——建造過程應該就地取材,而非完全依賴沒有個性的、大工業生產的部件;建造方法應該因地制宜、量身定製,而非依照某種建築師內心的理性精神決定。當然從現在看來,邁耶在 CIAM 是明顯佔了下風,但是他在包豪斯就不一樣了。他幾乎把格羅皮烏斯的方針和教育精神推翻,也逼走了康定斯基、阿爾伯爾斯和拜耶。

儘管從建校初期,左傾的基因就深深刻在包豪斯的骨子裡,格羅皮烏斯還是竭力讓它保持一個政治中立的立場,從而不讓它為權謀鬥爭所害,而邁耶則可以說是站到了他的對立面。邁耶超越物質當下的視角,把他、也把包豪斯領進了政治鬥爭的漩渦里。在他治下的包豪斯,馬克思主義理論成為了課程之一,學生思想也更政治化、更激進,甚至到了邁耶本人有時也無法控制的地步。聯繫當時德國日益危險的政治氣候來看,包豪斯的前途無疑是岌岌可危。於是在 1930 年,被迫去職的康定斯基、阿爾伯爾斯,連同剛剛主動請辭的格羅皮烏斯,說服了德紹市長,把邁耶從校長的位子上趕了下去。失意的邁耶抱着對蘇維埃革命事業的理想,遠赴蘇聯任教。

接替邁耶的是格羅皮烏斯的舊友,密斯·范·德羅。密斯自然不會不知道包豪斯的政治狀況,所以是抱着「全盤去政治化」這樣的計划上任的。他一上任就面談了所有的學生,只要發現帶有激進政治傾向的,一律強制退學,並且在校園裡強力停止和取締了政治集會。但他的改革努力和個人奔走,依然拯救不了包豪斯。1931 年納粹黨上台後,第一件事就是把包豪斯這個左派學校除掉。包豪斯在德紹關閉後,全體師生又移到柏林郊區短暫活動了一段時間,直到 1933 年蓋世太保把柏林的學校也關閉了。前文所提到的 Vkhutemas 日子也沒有好過多少。可以想見,Vkhutemas 追求的抽象和先鋒藝術,與斯大林的英雄寫實主義是格格不入的。於是,一頂「不切實際的走資派」的大帽子很快就扣了下來。1927 年 Vkhutemas 改名成 Vkhutein,也換上了一個路線更為保守的主任;1930 年終於迫於多方政治壓力而解散。

包豪斯正式解散的這年,蓋世太保也把揚·奇肖爾德投入了監獄。在出獄後,奇肖爾德深感德國不是久留之地,匆忙舉家流亡瑞士,最後因癌症逝於瑞士洛迦諾。康定斯基看中了巴黎相對緩和的政治環境,1934 年去了法國,在那裡度過餘生。同年,格羅皮烏斯和布魯耶逃到了美國,在麻薩諸塞州定居下來,在 1937 年任教於哈佛大學建築系。也是在 1937 年,莫霍利-納吉在美國工業資本家瓦爾特·佩普奇(Walter Paepcke)的邀請下,赴芝加哥成立了新包豪斯學校(也就是瑟奇·謝梅耶夫後來執教的芝加哥設計學院);密斯也在同年拋下了他的合作夥伴莉莉·瑞克(Lilly Reich),受菲利普·約翰遜的邀請前往芝加哥,新包豪斯後來併入了伊利諾伊州理工大學,而這所大學的建築系就是密斯掌管的。一年後,赫伯特·拜耶去了紐約,1946 年也認識了佩普奇。這些「包豪斯難民」流亡美國的同一時期,年輕的瑟奇·謝梅耶夫一家也來到了美國。

冷戰現代主義:發展

二十世紀中間的三十年,可謂暗潮湧動。二戰在 1945 年伴隨着兩顆原子彈的爆炸而結束,以華約和北約為代表,美蘇兩國很快就進入了冷戰狀態。在蘇聯國內,斯大林接替了列寧,推行了與列寧相反的、以意識形態指導藝術的文藝方針,蘇聯的現代藝術家們因此受到冷落甚至迫害。現在國人熟知、還在朝鮮繼續、充斥着偉光正工農形象的「蘇聯式英雄寫實」(Soviet heroic realism)便是從那時開始。在美國,以議員約瑟夫·麥卡錫(Joseph McCarthy)為首的反共恐懼隨着冷戰格局的成立而瘋漲,國內建立了各種忠誠審查會;另一方面,美國向外輸出資本主義意識形態的步伐也伴隨着馬歇爾計劃的推行而愈發急緊,亦即文化冷戰。

冷戰現代主義就在這樣的戰略上發展起來。接下來我們將從兩條線索加以講述:一條路線講述包豪斯的形象在戰後如何被洗白和架空,另一條路線講述包豪斯人、伊萬·謝梅耶夫、IDCA 和美新署之間的關聯。

包豪斯在美國的去政治化

美國的文化冷戰戰略不能忽視德國。無論是美國還是西德,目標首先是去納粹化,但是在文化上,幾乎所有德國的文化藝術都被納粹黨玷污過了,不容易簡單扶持起來。具有諷刺意味的是,這時候的包豪斯,卻正是因為早早關閉,沒有被納粹進一步玷污,而受到美國人青睞。納粹黨在 1937 年舉辦了「墮落藝術」(degenerate art)的展覽來給現代主義藝術和設計潑髒水,但這一「墮落藝術」的展覽,在戰後恰好可以把包豪斯塑造成某種天性純真的受害者,有利於把德國的納粹過往儘早塵封在歷史的角落裡。

但要把包豪斯當成戰後資本主義民主的文化代表,還有最根本的一點說不過去:包豪斯從建校到解散,都走的是旗幟鮮明的左傾路線。且不論格羅皮烏斯在建校早期對工人運動的同情,光是邁耶在校內推廣馬克思主義理論這點,就足以激起麥卡錫主義者們的憤怒,更別提包豪斯跟蘇聯 Vkhutemas 的交情了。於是,一系列洗白包豪斯、掩蓋歷史真相的行動馬上展開。為了進一步把包豪斯的形象去政治化,漢斯·邁耶被有意忽略,有時甚至被妖魔化,成為帶領包豪斯走向政治毀滅的幕後黑手。1950 年在慕尼黑舉辦的「包豪斯的畫家」展覽,其展覽目錄中就把邁耶寫成「死板唯物主義的信徒」,又指責他 「壓迫了(包豪斯的)藝術自由」。1968 年開幕的「包豪斯五十年」回顧巡展,更是把這種去政治化的形象作了蓋棺定論。至於左傾路線更激烈的魏瑪時期,西德策展方則採取了轉移視線的策略,重點強調伊登、康定斯基和保羅·克利(Paul Klee)作為抽象畫家的成就。這既符合美國偏好抽象藝術的文化冷戰策略,也可以進一步掩埋他們教學活動下的政治意圖。這樣,無論是魏瑪還是德紹時期,包豪斯作為一個整體形象就被捧上了神壇。

最能體現這種洗白態度的,是 1953 年西德成立的烏爾姆設計學校(HfG Ulm, Hochschule für Gestaltung Ulm),創始人是奧托·愛舍爾(Otl Aicher,設計了著名的 1972 年慕尼黑奧運會的視覺系統)和馬克斯·比爾(Max Bill),由比爾出任校長。比爾曾經在包豪斯就讀,而烏爾姆學校也被奉為「包豪斯的精神繼承人」,而且他曾直接師從邁耶,但他對這段過往自然是三緘其口。就連學校本身,也是由西德和美國聯合出資舉辦,負責人是當時美國派駐西德的高級專員 James McCloy。除了把包豪斯在符合美國利益的條件下傳承下去之外,烏爾姆作為設計學校也可以培養出產業人才,有助於西德戰後的經濟重建。除了美國的高級專員外,西德的朔爾基金會(Scholl Foundation)也參與出資,這個基金會是為了紀念納粹治下的「白玫瑰」反抗組織而成立的。朔爾基金會的參與充滿了政治和外交意味,把「反法西斯主義」和包豪斯所代表的現代性綁定在了一起。學校開幕儀式請來了包括愛因斯坦在內的文化名人,頗有今日邀請領導蒞臨剪綵的神韻。既然出資了一百萬馬克來辦學,就自然要保證師生的政治路線偏右。於是,美國不僅直接向烏爾姆輸送「教育顧問」以監督學校的政治動向,就連教學計劃也要呈示給高級專員審批。因此烏爾姆的教學追求是完全去政治化的,專註於如何設計、製造和生產更好的器物。工業設計對控制論(cybernetics)和平面設計對符號學(semiotics)的重視,也是從烏爾姆這種對技術的純粹追求中產生的。

與美國在西德大興土木相對應的,則是國內對「包豪斯難民」們的熱愛。密斯在菲利普·約翰遜的邀請下來到美國後,建起名垂青史的作品,比如范斯沃斯宅(Farnsworth House)和西格拉姆大廈(Seagram Building),格羅皮烏斯更是到了哈佛任教。除此之外,還有曇花一現但在美國文藝歷史上留下深重痕迹的黑山學院(Black Mountain College),格羅皮烏斯和阿爾伯爾斯5都曾在那裡擔任教職。美國在二十世紀初仍然還在裝飾藝術(Art Deco)和新藝術運動(Art Nouveau)里停留,他們的到來無疑讓美國人找到了方向,也增強了自己的文化自信心,甚至宣稱包豪斯人移居美國,象徵著美國把歐洲的文化精英地位取而代之。這一時期出現了大量宣傳、研究包豪斯的出版物,著名的如約翰遜本人撰寫的密斯傳記和尼可勞斯·佩夫斯納寫的《現代主義設計先鋒》(Pioneers of Modern Design,1936 年初版)。約翰遜在 1932 年為紐約現代美術館(MoMA)寫的展覽目錄里,更是首創了「國際主義(建築)」(The International Style)一詞。這些代表着美國在冷戰時期看待包豪斯視角的出版物,也自然不會強調包豪斯的左派過往。

甚至格羅皮烏斯本人,在冷戰時期的美國也起到了推波助瀾的作用。大概是對邁耶把他的教育成果帶上絕路心懷怨恨,也可能是迫於美國的反共氛圍,也可能是因為包豪斯過於政治化而導致解散的心靈傷痕還沒癒合,格羅皮烏斯從移居到美國一開始就把包豪斯全部的教學成果攬到自己身上,其中是被迫還是私慾則未可知。他在包豪斯的日子裡,在理論追求上與邁耶完全相反,但他在美國的包豪斯巡展里,卻言之鑿鑿地把邁耶的觀點和理論說成始終都是自己獨創的,就連邁耶主持建設的包豪斯校舍,在展覽里也被他草草帶過了事。這種做法雖然現在看來是渾水摸魚,但憑藉著美國文藝人士那時對他的尊崇,也暢行無阻。直到六十年代中後期,美國流傳的包豪斯形象,幾乎是完全等同於格羅皮烏斯的個人形象的,甚至連密斯在包豪斯的參與也被忽略。在這樣的背景下,就很容易理解為什麼格羅皮烏斯會為自稱「包豪斯正統傳人」的烏爾姆背書,或者為什麼他會跟學生宣講「設計就是設計,不要把它政治化」。

這樣,包豪斯的形象被扭曲就是必然的了。它的洗白和去政治化,也牢牢地與德國去納粹化的進程綁定在了一起。一方面美國在意識形態和政治利益上,把西德政府和文藝人士置於自己的傀儡控制之下;另一方面,客居美國的包豪斯人,因為種種原因沒有發聲為包豪斯正名,更別提格羅皮烏斯主動混淆視聽的行徑。包豪斯的無產階級政治關懷、曾曇花一現的蘇維埃革命理想,都在美國書寫的歷史裡灰飛煙滅;而它的形象也搖身一變,成為冷戰時期去政治化設計的歷史燈塔,也為冷戰現代主義鋪下了道路。

IDCA 與美新署

前文提到幫助莫霍利-納吉移民到美國的瓦爾特·佩普奇(Walter Paepcke)是一名美國資本家,出生於 1896 年,1926 年創建了美國容器公司(Container Corporation of America),專門生產紙箱。在他妻子的勸說下,他開始聘請法國設計師卡桑德拉(AM Cassandre)、讓·卡呂(Jean Carlu)等大牌設計師給他的公司設計廣告、logo 和紙箱插畫。隨着公司生意的成功,他開始認識到現代藝術和平面設計在市場營銷上的巨大力量。幫助莫霍利-納吉移民也是因為這種對設計的敬仰。1946 年,他又僱用了拜耶給他的公司做平面設計。

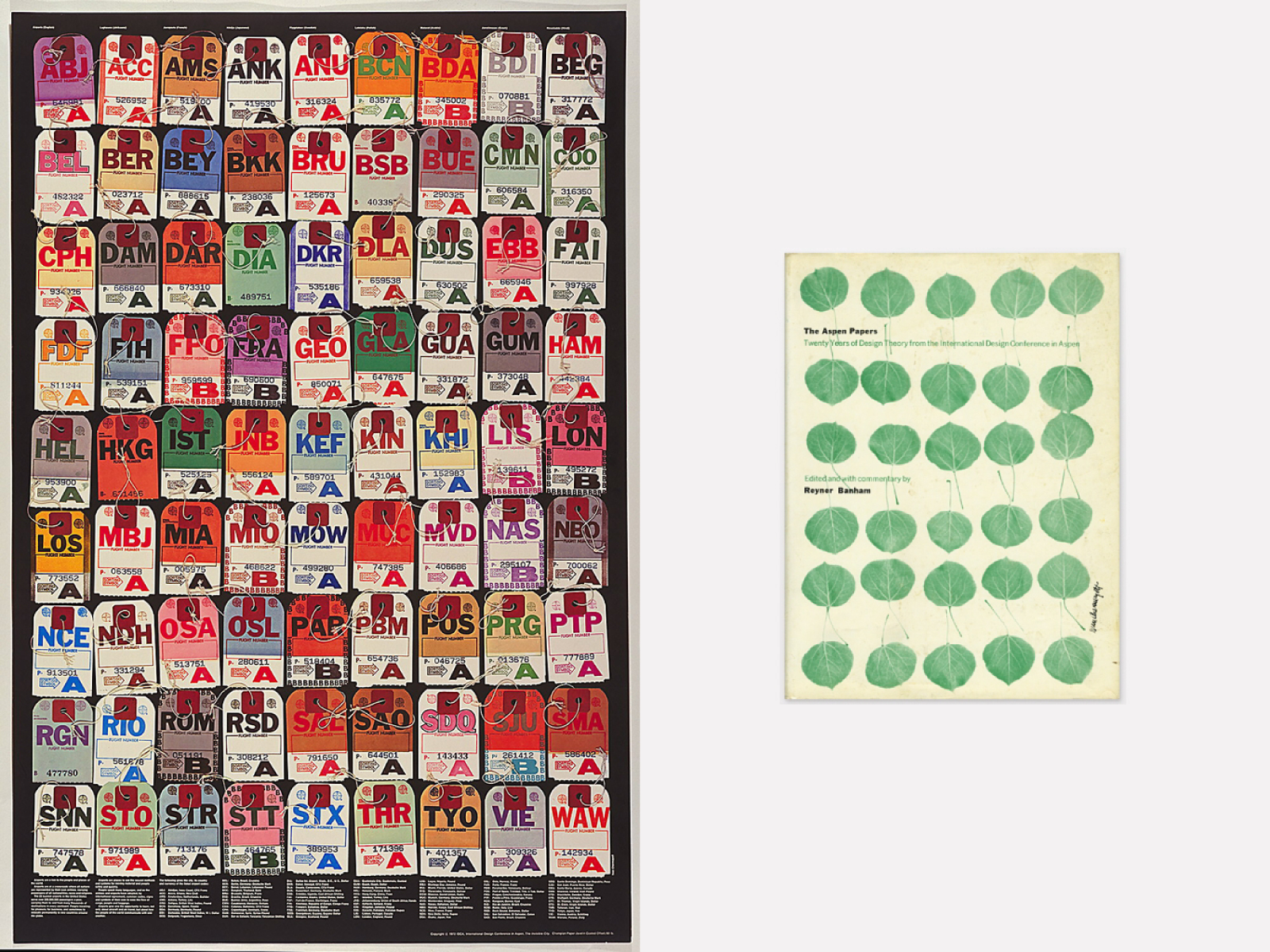

戰爭結束沒有多久,佩普奇就在科羅拉多州的阿斯本(Aspen)以低價購入了大片土地。這個城鎮曾經因銀礦而興盛一時,二戰後已經衰落到不到一千人口,佩普奇卻看中它靠近落基山脈的地理位置,欲將其開發成滑雪度假村。他對設計的敬仰和商業頭腦奇妙地結合到了一起:他決定在阿斯本召開設計會議,既能加深他對商用設計的認識,又能吸引大量遊客。這個會議名叫阿斯本國際設計會議(The International Design Conference of Aspen),縮寫為 IDCA,第一屆於 1951 年召開。這一屆會議大牌雲集,定下了 IDCA 往後邀請明星設計師的慣例,嘉賓中包括拜耶、建築設計師路易·康(Louis I. Kahn)、工業設計師查爾斯·伊姆斯(Charles Eames)、工業設計師喬治·尼爾森(George Nelson)和約瑟夫·阿爾伯爾斯。

理解 IDCA 在這一時期的活動,有兩個關鍵點。第一是戰後企業體系的日漸成熟。「經理」職位出現,層級管理成為可能,代替了小規模、人情和個體領導力管理的模式,成為日後跨國超級企業發展起來的重要因素;而戰後美國經濟蓬勃發展,人們的物質財富需求得到滿足,企業再也不能僅僅通過商品質量和數量取勝,轉而重視對商品的美感要求,設計師們也敏銳地感覺到這一需求,日益把自己包裝成幫助企業增長利潤的商業夥伴,不再是單打獨鬥的藝術家,也不是像 Inkhuk 和包豪斯理想中那樣、純粹為民謀福祉的社會活動家:他們認為自己也是企業功能的一部分,變相成為一種經理。第二個關鍵點,是二戰後美國的經濟和文化環境。即便美國本土沒有遭受多少大規模戰損,但戰爭對任何一個國家來說,都會在精神文明上留下巨大的衝擊,於是「如何解決問題」的思路伴隨着邏輯實證主義在美國廣為流傳——那時的設計師們,還在空想着設計怎樣能夠大規模地改變世界,這種信賴人類理性、數理和科技可以解釋一切的思潮,無可避免地傳播到設計師之中。今天看來不無狹隘的「設計就是如何解決問題」的思路,與冷戰時期的邏輯實證主義有着千絲萬縷的聯繫。

IDCA 正體現了這兩個關鍵點。第一屆會議的的標題是「作為一種管理功能的設計」(Design as a Function of Management);直到十年後的 1961 年,還有與會者揚言「世界的問題現在是我們的問題了」(The world’s problem is now ours)。需要注意的是,這種對世界的人文關懷,不僅發生在商業語境下,而且還是經歷了戰後對包豪斯的系統性去政治化。如果說包豪斯——甚至再往前的工藝美術運動和蘇俄構成主義——是以意識形態為基礎,以設計為手段展望未來的人類社會形態的話,那麼 IDCA 所集中體現的則未免膚淺:它僅僅集中於社會的某些表症(比如戰爭和飢餓,再近一點的如全球變暖),正所謂「治標不治本」,從而失去了大規模的實踐可行性。

——這樣,在戰前歐洲發展出來的、以包豪斯為代表的現代主義設計風格,就跟企業迎合到了一起。如果說平面設計在戰前還僅僅停留在廣告和印刷物流通的話,那麼戰後的平面設計則有着更大的社會和歷史影響,這也就是企業視覺識別的開端。

包豪斯和它的蘇俄同行戰前所推崇的「明晰、理性、高效率生產」的現代精神,在文化冷戰戰略下被完全架空後,在企業視覺識別這處則變成了「具有誘惑力的、高效傳遞信息的廣告」,其中的文字遊戲值得再三品味。讀者想必已經知道這些知名的設計師,比如保羅·蘭德(Paul Rand)和拉迪斯拉夫·蘇特納(Ladislav Sutnar)。工業設計則甚至完全不需要做觀念上的轉換:戰後美國的大規模生產和物質富裕,在某種程度上已經完全實現了包豪斯所代表的價廉好用的精神。於是工業設計在冷戰時期的美國,除了滿足功能上的要求外,最重要的就是外表美觀、新奇,以吸引基本物質需求已經完全滿足的消費者。按照這樣的思路,就不難理解 IDCA 存在的另一重意義——給急於迎合的設計師和注重設計的企業高管提供溝通的渠道。

在建築設計上,興起了「田園資本主義」(pastoral capitalism)。這一時期的大企業總部從人口密集的中心城市、獨幢摩天大樓搬出,在郊區較便宜的土地上興建起規模宏大的企業園區。它們有一個頗具貴族氣質的稱呼,「企業莊園」(corporate estate),其建築風格多以密斯式的工程師美學、「裸露鋼結構 + 玻璃立面方盒子」為主。這些企業高管和建築師,對十九世紀的工藝美術理想有着膚淺的誤解,認為在優美的自然環境中工作,員工的工作效率就可以提升。更重要的是,移植了現代主義美學表達的田園資本主義,背後具有深重的階級和種族歧視動機:能夠在這些輕盈剔透的建築里工作的,都是公司的中高層,幾乎全是白人白領。除了帶來就業之外,把會集會抗議的黑人和工作環境髒亂差的藍領工人「眼不見為凈」地從公司總部隔離出去,讓他們留在擁擠的城中心,是這些園區方案得以在當地市政通過的決定性理由。大企業肯投入如此大量的人力物力來改善勞動環境,也與當時此起彼伏的工會抗爭和罷工不無關係。讀者熟知的百事可樂、貝爾實驗室、惠普甚至 IBM,都在美國城郊建起低矮的玻璃建築群。惠普甚至聘請了著名的芬蘭建築師,愛羅·沙里寧(Eero Saarinen)來為它設計建築。

IDCA 是冷戰背景下、實證主義思潮和資本主義制度的進化之間產生的。跟它有着類似背景的,是美國新聞署(United States Information Agency),簡稱美新署或 USIA。

IDCA 成立之前的三年,也就是 1948 年,杜魯門的國會通過了《信息與教育交流法案》6,批准美國政府通過各種文化手段對外宣傳美國的生活方式、價值觀和意識形態。艾森豪威爾政府也意識到心理戰在與蘇聯對抗中發揮的重要作用,總統顧問 C. D. 傑克遜更坦言:「心理活動不能從外交、經濟和軍事行動上分離開來。它也是這些行動中的一部分。」於是在 1953 年,為了避免麥卡錫主義者們的阻撓和攻擊,艾森豪威爾批准成立了擁有獨立政治實體、獨立撥款的美新署。很多中國讀者可能都收聽過的「美國之聲」(Voice of America)廣播電台,就是由美新署創立,其初衷是為了讓被鐵幕封鎖的民眾也能接觸到美國的信息。

IDCA 聚集了本土設計明星和包豪斯人,其代表的資本主義廣告營銷體系又是如此高效,自然不會逃過美新署的眼睛。畢竟,美新署的主要活動都是在外國秘密資助或直接出版刊物、宣揚資本主義意識形態。後來美新署認識到它在出版物上的人力物力投入不如開辦展覽來得有效,於是把重心轉移到展覽設計上。至少在 1960 年前後可以推斷,美新署在 IDCA 內部開始進行滲透行動。曾多次出任 IDCA 會議主席的威爾·伯汀(Will Burtin)就為美新署的「美國塑料」展覽做過展覽設計,這個展覽的主要展出地都是東歐社會主義陣營,比如基輔、莫斯科和提比里西。到後來,美新署的展覽主管傑克·梅西(Jack Masey)甚至直接在 IDCA 上發表演講。當然,這些秘密合作的最確鑿證據,還是 1963 年的 IDCA 標題:「設計與美國海外形象」(Design and America’s Image Abroad)。值得一提的是,伊萬·謝梅耶夫在次年就在 IDCA 上發表了演講,在 1969 年更擔任會議主席。

到了七十年代,無論是華約還是北約陣營,冷戰的雙方都在歌舞昇平的景象下感覺到了日益洶湧的暗潮。1968 年,美國國內針對越戰大規模示威7;而日本在 1960 年剛剛因為續期《日美安保條約》而經歷了聲勢浩大的安保暴動(Anpo Riot),到了 1968 年,進步激進勢力仍然沒有消亡,學生運動「全共斗」伴隨着巴黎學運爆發並持續一年多,旨在反抗國內的官僚權力體系和日美的政治媾和;古巴在 1967 年失去了切·格瓦拉;中國的十年浩劫(1966–1976)才剛剛開始;匈牙利的布拉格之春(1968 年 1–8 月)以華約勢力入侵而慘痛收場。

於是就可以預見,1970 年舉辦的大阪世博會對於美國來說,是現代主義樣式的商業設計和文化冷戰戰略的完美交匯點。美國館的建築是巴克敏斯特風格,白色表皮覆蓋在輕盈的網格狀表皮骨架上,與蘇聯充滿構成主義風韻的紅色雕塑形成鮮明對比。負責策劃美國館的美新署在考慮了一批明星設計師後,選中了三個人來設計館內的展覽,一個是設計了大量抽象風格書籍封面的魯道夫·迪哈拉克(Rudolph DeHarak,1924–2002),而另外兩位不是別人,正是湯瑪斯·蓋式瑪和伊萬·謝梅耶夫。

這其中的藝術展覽,傑克·梅西請到了洛杉磯藝術館的毛里斯·土克曼(Maurice Tuchman)來做策劃。土克曼最後敲定的展覽主題是「藝術與科技」(Art and Technology)——具有強烈諷刺意味的是,這與格羅皮烏斯在 1923 年包豪斯成果展上提出的口號一模一樣。包豪斯所代表的色塊、無襯線字體和抽象幾何形體,在上文闡述的架空過程中成為了美國資本主義意識形態的一部分。而博朗收音機、伊姆斯椅和海報上冷靜理性的網格,也成為資本主義制度優越性的集中體現,是尼克松與赫魯曉夫「廚房辯論」里的彈藥。

冷戰現代主義:衰落

二十世紀的後三十年,是反叛和反思的三十年。現代主義的形體風格的式微,不出預料地與反戰和學運思潮相重疊。在荷蘭,象徵現代主義理性的威姆·克勞威(Wim Crouwel)在 1972 年與象徵反叛和批判精神的揚·范托恩(Jan van Toorn)展開了平面設計史上著名的電視辯論。克勞威帶領全面設計事務所(Total Design)在冷戰年間成為企業視覺識別的標杆,這時的風頭已經讓給了頗有嬉皮士跳脫風格的登貝事務所(Studio Dumbar),而范托恩指責他的,正是守舊而毫無生氣的美學表達,以及自我陶醉、不作批判審視的設計思路,矛頭直指冷戰現代主義設計與意識形態的交匯點。

在美國的謝梅耶夫和蓋式瑪,也是在同一年為泛美航空(Pan Am)設計了堪稱曇花一現的新視覺系統。這套視覺識別被不少設計史學者和愛好者稱為「經典現代主義的輓歌」。納吉比·哈拉比(Najeeb Halaby)在 1970 年成為泛美的新總裁,下定決心改革這家陳舊、緩慢而保守的公司。在艾略特·諾伊斯的幫助下,他找到了 Chermayeff & Geismar。兩位設計師延續冷戰現代主義的美學表達,給泛美帶去了嚴謹精密的網格系統、具有視覺衝擊力的風光照片(聘請瑪格南攝影師拍攝)、極簡的非對稱文字構圖,當然還有必不可少的 Helvetica。即便撇開意識形態和冷戰戰略不談,這一套視覺系統放到今天來看依然帶着震撼人心的美感。但企業的視覺形象,卻並非現代主義設計師們想象的那樣,可以跟企業的業績聯繫在一起。設計工作完成的同一年,哈拉比因為沒能制止泛美航空的業績繼續下滑,被迫辭職。新任總裁對視覺形象並不上心,因此整套視覺系統很快又被拋棄。1973 年的石油危機,更是對泛美造成了沉重打擊,從此在下坡路上越走越遠,在 1991 年陷入嚴重財政困難,終於停止運作。

跟泛美航空的設計項目遙相呼應的,是 IDCA 在邁入七十年代後的力不從心。正是因為它聘請大牌和明星設計師的慣例,IDCA 在七八十年代變成了精英主義、脫離現實、不接地氣的象徵。而設計師們對他們在文化冷戰和日益壯大的跨國企業體系之中扮演的角色,也日益開始心生懷疑。像晚年的威姆·克勞威那樣只為公益和文化機構工作的畢竟還只是少數。在美國通過與企業緊密合作而揚名立萬的設計師比如保羅·蘭德和索爾·巴斯,此時的成就和立場正好遇上了 60 年代整整十年的地下文化(counterculture)、反越戰學生運動、嬉皮士文化、環境保護主義者,以及得知文化大革命而對中國心生憧憬的毛澤東主義者。

這種衝突終於在 1970 年的 IDCA 集中爆發。一方面是拜耶、巴斯和蘭德這些建制派設計師,延續極簡、網格、形式追隨功能等等一系列現代主義美學表達,在實證主義的影響下仍然堅持「設計可以給企業解決問題」;另一方面則是大批的年輕學生、新生代建築師,甚至是思想進步的大學教授。他們大多從加州伯克利出發,坐長途巴士專程前往科羅拉多州阿斯本,儼然是要去砸場子的陣仗8。這群年輕人里集合了當時反戰、學運和地下文化的精英人物,比如「螞蟻農場」(The Ant Farm),在舊金山創立的先鋒藝術組織,提倡脫離大工業社會、回歸自然的游牧生活方式;以及克里夫·亨弗利(Cliff Humphrey),加州大學伯克利分校的生態學教授、《互生宣言》(Declaration of Interdependence)的聯合起草人、「生態行動」(Ecology Action)組織的創辦者。他們還帶着一位沒能出席的嘉賓,那就是人在法國、對巴黎學運表示深切支持的讓·鮑德里亞(Jean Baudrillard),批判理論家,《擬仿與擬像》的作者。他跟其他幾位法國左派哲學家一起,為與會的學生們撰寫了一篇文章,要在會上宣讀。順應當時流行的「游牧式」、回歸自然、盡量減少消費和垃圾的生活方式,這些年輕人在會場周圍直接搭起帳篷,又在會場里用報廢汽車的殘骸和工業垃圾搭起一個臨時雕塑,起名為「備胎可充氣」(Spare Tire Inflatable)。這些行動並非一時興起,而是從歷次、各地的學生衝突中吸取的經驗。巴黎學運傳播到歐洲各國,學生與警察都發生過暴力衝突,因而這次的學生們在前往阿斯本之前都做足了準備。由於他們勢力不可忽視,會議主辦方承諾讓他們在會上發言,試圖緩和激烈的衝突氣氛。

成為演講嘉賓的亨弗利,直接在會場里收集了垃圾作為演講道具,又使用一張從太空中俯視地球的照片展示環境保護的緊迫性(這張照片即是從風靡一時的 Whole Earth Catalog 封面上複製而來)。他的發言「如果一件物品在做出來時就準備被浪費、被丟進垃圾堆里,那就別把它做出來!」贏得一片掌聲,又言「如果你會對(越戰)徵兵說出『去你媽的』,那你們應該也要學會對推銷員和房地產開發商說『去你媽的』!」。建制派設計師們既被嚇得發抖,又完全不能理解學生們的思想。索爾·巴斯曾經問過一個學生,「為什麼非得評估資本主義不可?我們只是想好好開個設計會議而已啊!」對此,學生回答:「除非你真的在過那種(富裕揮霍無度的)生活方式,否則這一切都是放屁。」可以想像巴斯是完全理解不了學生在說什麼。這種溝通困難又加劇了雙方的衝突,在會議的總結陳詞里達到頂峰。學生們宣讀了法國哲學家們的論文,接着提出一份宣言,要求與會者逐字逐句地投票通過。這份宣言里不僅有制止過度消費、保護地球的生態條款,也有從越南撤兵、停止強制徵兵一類的學運話題,甚至有大量時至今日依然備受爭議的熱點,比如同性戀婚姻、美國原住民的權益和補償等等。總結會還沒開完,聽眾已經走了一半。這份宣言最後依靠剩下的聽眾人數通過了。

1970 年的 IDCA 給會議組織者和建制派設計師們留下的是勞累、恐懼和「心靈的創傷」(mentally bruised)。擔任會議主席的艾略特·諾伊斯承認 IDCA 本身需要與時俱進、改變會議召開的方法和理念,但他自己身心俱疲,辭去了主席職務,把這個任務交給了下一任。1971 年的 IDCA 由加州藝術大學(CalArts)的教授、理查德·法爾森(Richard Farson)擔任主席。他吸取了上一年的教訓,少請老派大牌,多請年輕人,也允許更寬鬆、政治上更激進的話題進入演講9。不僅演講格式變得更為自由,演講內容也更為廣泛,從設計相關到大麻的藥用和社會文化影響,以及兩性、同性戀相關的內容。可以說,1970 屆會議是 IDCA 的分水嶺。在街道和校園之外,IDCA 給予了新老兩代藝術家和設計師衝突和交流的場所,也暴露出冷戰現代主義的美學表達、思想原則和意識形態基礎上的缺陷。通過設計產品外觀和企業視覺識別而名利雙收的建制派設計師們,此時再也不能舉着實證主義的科學旗幟來粉飾太平。反戰學運思潮和地下文化,在會議上撕碎了他們帶有幻想性質的人文關懷,迫使他們面對他們職能里的權力和經濟結構。IDCA 自此走上了一條全新的道路,直到 2004 年才因為經濟困難而停辦。這些直接改變 IDCA 進程的年輕人,後世把他們稱作加州的嬉皮士現代主義(hippie modernism)。值得一提的是,1971 年也是頗具爭議的綠色和平組織(Greenpeace)成立的同一年。

上文提到漢斯·邁耶在從包豪斯去職後遠赴蘇聯,追求他設計教育與社會變革相結合的蘇維埃革命理想,但很快受到挫折:新上台的斯大林推行了「藝術直接為政治服務」的方針。儘管邁耶在蘇聯的城市規劃和建築設計上都留下了可觀的遺產,他還是在 1936 年逃回了瑞士。斯大林的這種做法,無異於掐滅了包豪斯理想的最後一撮火種。如果說美國扶植的烏爾姆學校,是「去其神留其形」的話,那麼斯大林的文藝政策則給歷史留下了另一個嚴酷的、不可觸碰的極端。隨着烏爾姆學校和其他現代主義形式在八十年代的沒落,設計師們面對來勢洶洶的後現代思潮陷入了彷徨。

經歷了二十世紀中期的波濤洶湧,這一時期的世界政治氣候也趨向沉靜。中國走出了浩劫的陰影,鄧氏南巡就在不遠處;日本在經歷了幾十年的經濟奇蹟後,在九十年代遭遇了金融危機,自此一蹶不振;蘇聯解體後,美國終於坐穩了世界霸主的位置,往後的歷史事件自不必提。在設計方面,原本是冷戰現代主義大本營的克蘭布魯克藝術學院(Cranbrook Academy of Art)在 1971 年迎來了兩位新的掌門人:卡特琳和邁克爾·麥克科伊爾(Katherine & Michael McCoy)。與之前任教的伊姆斯夫婦和沙里寧父子(Eliel Saarinen & Eero Saarinen,均為芬蘭建築師)截然不同,卡特琳在課程中引入了符號學、語言學和社會學相關的內容,鼓勵學生解構、重組和批判性創造視覺語彙,把學院帶向了與冷戰現代主義完全相反的道路。從她手下畢業的學生和沃爾夫岡·魏因加特(Wolfgang Weingart)、艾普爾·格萊曼(April Greiman)、Emigre 字體公司一起創造了那個年代特有的「新浪潮」(New Wave)設計運動。冷戰時期的嚴謹精密、理性沉靜的視覺風格,終於在這處隨着包豪斯的遺產一起停止了心跳。

1999 年,美新署解體。

結語

冷戰現代主義的發展過程,有力展示了設計內在的政治性。某一樣式風格的起源、發展和衰落,與當時的政治經濟環境是分不開的,更受到某些特定重大歷史事件的影響。無論是烏爾姆設計學校還是網格系統和無襯線字體,其美學表達幾乎全盤接收德紹包豪斯的遺產,但在精神內核和政治抱負上卻完全相反,甚至有時還可以說是空洞無物。這種流變隨着美國成為世界文化霸權,也牢牢地被刻印進設計史和設計師的普遍認知里。而斯大林推行的蘇聯式英雄寫實,則把魏瑪包豪斯和漢斯·邁耶的政治理想徹底污名化,從而掐滅了包豪斯精神復燃的火種。

像美新署這樣的政府機構既是意識形態的載體,也是國家層面文化戰略的實施者,更充當了官民之間調停者的角色。它與集中代表商業設計的 IDCA 合作,又全權操辦了大阪世博會的美國館,在世界上建立了一個理性、先進、激情四射的美國形象。它對經典現代主義美學表達的偏愛,在幕後對冷戰後的平面設計施加了不可估量的影響。但我們不能就此簡單粗暴地推斷,參與 IDCA、受美新署委託的設計師,都是沒有獨立思想、為意識形態唱讚歌的御用文人。一方面這種意識形態的潛移默化作用不容忽視,另一方面,我們仍需要進一步調查時勢、美學傳統和社會理想在這些設計師中的影響。我們更不能一刀切地把抽象、幾何的視覺表達限定於西方資本主義一方。雖說蘇聯官方推行的是偏重寫實的文藝方針,但在權力未能籠罩的東歐角落裡,抽象的平面設計依然像攝影、拼貼藝術一樣有如雨後春筍,旺盛的生機噴薄而出。

隨着戰後經濟的高速發展和資本主義制度的不斷進化,設計師在社會中扮演的角色也發生了巨變。在美國的設計師把自己包裝成企業盈利的必備要素、也在同時成為了資本主義權力體系的一部分。因此,他們可以實踐政治理想和人文關懷的場域也變得更錯綜複雜,為新一代設計師的指責留下了把柄。不僅是越戰引爆的國內反戰抗議,1960 年代的世界見證了學生成為政治運動的一支重要力量。以 IDCA 1970 屆會議為代表,新老兩代設計師的衝突、掙扎和迷惘,可以給後人不少啟發和借鑒之處。

而伊萬·謝梅耶夫,也絕非僅僅只是一個「設計了許多經典 logo 的平面設計師」。他在冷戰高潮期成名,深度參與過 IDCA 的運作,更是成為了國家文化和意識形態層面的代言人,為大阪世博會和美國兩百周年國慶都做過設計。在看待謝梅耶夫時,就不能只看到他的視覺和美學遺產,更要細細品味他作為設計精英在那時的社會中扮演了怎樣的地位。所謂見微知著,從個體折射歷史,謝梅耶夫的一生作品可以給我們這樣的機會。

表一:相關事件年表

| 年份 | 俄羅斯 | 德國 | 美國 | 中國 | 世界 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1917 | 十月革命爆發 | 荷蘭風格派(De Stijl)創立,同名雜誌創刊 | ||||

| 1918 | 十一月革命 | |||||

| 1919 | 共產國際成立 | 瓦爾特·格羅皮烏斯出任包豪斯校長 | 五四運動 | 巴黎和會召開《新精神》創刊 | ||

| 1920 | Inkhuk 和 Vhkutemas 相繼成立 | 查理-愛多華·冉那熱改名為勒·柯布西耶 | ||||

| 1921 | 瓦西里·康定斯基到達包豪斯 | 中國共產黨成立 | ||||

| 1922 | 蘇聯成立;Inkhuk 關閉 | |||||

| 1923 | 約翰·伊登被迫從包豪斯辭職;啤酒館暴動;包豪斯教學成果展;格羅皮烏斯提出口號「藝術與科技」 | 柯布西耶發表《走向新建築》 | ||||

| 1924 | 列寧逝世 | 魏瑪包豪斯關閉;國際工人救濟會在柏林成立,直接向共產國際彙報 | 第一次國共合作 | |||

| 1925 | 德紹包豪斯開張 | 《新精神》休刊 | ||||

| 1927 | 德紹包豪斯成立建築系,由漢斯·邁耶擔任系主任 | |||||

| 1928 | 漢斯·邁耶接替格羅皮烏斯,成為第二任校長;《新文字排印》發表 | CIAM 成立 | ||||

| 1930 | Vhkutemas 解散 | 邁耶被迫從包豪斯辭職,密斯·范德羅擔任校長;邁耶前往蘇聯任教 | ||||

| 1931 | 納粹黨上台 | 九一八事變 | ||||

| 1933 | 包豪斯被強行關閉;揚·奇肖爾德被蓋世太保抄家,出獄後逃亡瑞士 | |||||

| 1934 | 康定斯基逃往法國;格羅皮烏斯、布魯耶逃往美國 | |||||

| 1936 | 漢斯·邁耶逃往日內瓦 | |||||

| 1937 | 莫霍利–瑙吉逃往美國,在瓦爾特·佩普奇的幫助下成立新包豪斯;密斯在菲利普·約翰遜的幫助下逃往美國,任教於伊利諾伊州立理工大學;納粹的墮落藝術展覽召開 | 盧溝橋事變;南京大屠殺 | ||||

| 1938 | 赫伯特·拜耶逃往美國 | 瑟奇·謝梅耶夫一家從英國前往美國謀生 | ||||

| 1939 | 第二次世界大戰爆發 | 漢斯·邁耶前往墨西哥工作 | ||||

| 1940 | 敦刻爾克大撤退 | |||||

| 1944 | 斯大林格勒保衛戰 | 康定斯基在巴黎逝世 | ||||

| 1945 | 美國在廣島、長崎投下原子彈;第二次世界大戰結束 | 國共內戰開始 | ||||

| 1946 | 莫霍利-納吉逝世,他的職位由瑟奇·謝梅耶夫接替 | |||||

| 1948 | 美新署成立 | |||||

| 1949 | 中華人民共和國成立 | 漢斯·邁耶從墨西哥回到瑞士;揚·奇肖爾德結束在英國企鵝的工作,也回到瑞士 | ||||

| 1950 | 《包豪斯畫家》大展在慕尼黑舉行 | |||||

| 1951 | IDCA 首屆會議在阿斯本召開 | |||||

| 1952 | 格羅皮烏斯從哈佛卸任 | |||||

| 1953 | 斯大林逝世,赫魯曉夫接任 | 烏爾姆設計學校成立 | ||||

| 1954 | Push Pin Studios 在紐約成立 | 漢斯·邁耶在瑞士逝世 | ||||

| 1957 | Chermayeff & Geismar 成立 | 五七之春,大鳴大放 | ||||

| 1959 | 赫魯曉夫和尼克松的「廚房論戰」 | CIAM 停辦 | ||||

| 1960 | 《日美安保條約》續期,日本國內爆發「安保暴動」;越共成立 | |||||

| 1961 | 柏林牆建成 | 由 Chermayeff & Geismar 設計的摩根大通視覺識別推出 | ||||

| 1964 | 赫魯曉夫下台,被勃列日涅夫接替 | 由 Chermayeff & Geismar 設計的美孚視覺識別推出 | 東京奧運會 | |||

| 1966 | 文化大革命開始 | |||||

| 1968 | 烏爾姆設計學校關閉;《五十年包豪斯》紀念巡展 | 反越戰遊行 | 巴黎學運;布拉格之春;全共斗 | |||

| 1969 | 格羅皮烏斯在劍橋逝世(七月);密斯在芝加哥逝世(八月);伊萬·謝梅耶夫擔任 IDCA 會議主席 | 中蘇邊界衝突 | ||||

| 1970 | IDCA 遭到進步學生衝擊 | 大阪世博會 | ||||

| 1971 | 麥克科伊爾夫婦(Katherine & Michael McCoy)接管克蘭布魯克藝術學院設計系;維克多·帕帕內克發表《為真實世界而設計》;紐約時報印行了披露美國越戰政策的「五角大樓文件」(Pentagon Papers) | 綠色和平成立 | ||||

| 1972 | 慕尼黑奧運會,其視覺識別由烏爾姆學校校長、奧托·愛舍爾主導完成 | 由 Chermayeff & Geismar 設計的泛美航空視覺識別推出,未到一年時間即被拋棄 | 克勞威和范托恩的電視辯論 | |||

| 1974 | 揚·奇肖爾德在瑞士逝世 | |||||

| 1975 | 由 Chermayeff & Geismar 設計的 EPA 視覺識別推出;美國從越南撤兵 | |||||

| 1976 | Chermayeff & Geismar 為美國獨立兩百周年設計視覺識別(American Bi-Centennial Revolution) | 文化大革命結束 | 南北越統一,越南加入社會主義國家陣營 | |||

| 1981 | 布魯耶逝世 | |||||

| 1984 | Emigré 字體公司創立;由 Chermayeff & Geismar 設計的 PBS Logo 推出 | |||||

| 1985 | 拜耶逝世 | 《廣場協定》簽署,日本進入泡沫黃金時期 | ||||

| 1986 | 由 Chermayeff & Geismar 設計的 NBC Logo 推出 | |||||

| 1989 | 柏林牆被拆除 | |||||

| 1991 | 蘇聯解體 | 泛美航空破產;麥克科伊爾出版《克蘭布魯克設計:新對話》(Cranbrook Design: the New Discourse) | ||||

| 1992 | 鄧小平南巡 | 日本泡沫爆破,「失落的十年」開始 | ||||

| 1999 | 美新署撤銷 |

表二:1951–1973 年的 IDCA 會議標題、主席及演講嘉賓

| 年份 | 標題 | 主席 | 演講嘉賓 | |

|---|---|---|---|---|

| 1951 | Design as a Function of Management | Walter Paepcke,William Connolly,Charles S. Downs,Stanley Marcus,Andrew McNally,William M. Stuart,Burton Tremaine,René d’Harnonocourt,Edgar Kaufmann,Louis I. Kahn,Leo Lionni,Hoyt L. Sherman,Herbert Bayer,Charles Eames,George Nelson,A. S. Costello,John M. Gates,Charles Zadok,Egbert Jacobson,Francis E. Brennan,Charles T. Coiner,Harley J. Earl,Theodore S. Jones,Josef Albers,Bartlett Hayes, Jr.,Faie Joyce,Otto I. Spaeth | ||

| 1952 | 同上 | R. Buckminster Fuller,Alfred A. Knopf,Richard Gump,Walter Dorwin Teague | ||

| 1953 | 同上 | Leo Lionni | Max Bill,Gyorgy Kepes,Enrico Peressutti,Charles Eames,Nikolaus Pevsner,Dave Chapman,Xanti Schawinsky | |

| 1954 | Planning: The Basis of Design | Will Burtin,Carl Mass,Gyorgy Kepes | Richard Neutra,Robert O. Carlson,Merrit L. Kastens,A. Gerrard MacLeod,Roberto Burle Marx,Russell Lynes,Burns W. Roper,Albert E. Parr,Ted Parnales,John E. Burchard,Saul Bass,Edgardo Contini,Renato Taguiri,Reuel Denney,Robert Saudek,Laurence Schmeckebier | |

| 1955 | Crossroads: What Are the Directions of the Arts | Will Burtin | Harry Bertoia,Earl C. Kelly,Sol Cornberg,S. I. Kayakawa,Arther Drexler,Victor Gruen,Lancelot I. Whyte,Michael Farr,William de Majo,Kiyushi Seike,Arnold F. Arnold,George D. Culler,Manuel Pizarro,John Houseman,Walter A. Netsch,Koiche Ho,Bernard S. Benson,Robert Osborn | |

| 1956 | Ideas on the Future of Man and Design | Will Burtin | Anatol Rapoport,Max Frisch,Mortimer Adler,Paul Rudolph,F. H. K. Henrion,Garrett Eckbo,Misha Black,Gregor Paulsson,Armin Hofmann,Jupp Ernst,Alberto Rosselli,J. Gordon Lippincott,Arthur Hald,Saburo Asaba,John A. Pappas,Peter J. B. Stevens,Sori Yanagi,Josef Muller-Brockmann,Jacques Cienot,Dennis Flanagan | |

| 1957 | Design and Human Values | Saul Bass | Ernesto N. Rogers,Jacob Bronowski,Conrad M. Arensberg,Robert Anshen,Bruce MacKenzie,Edmund N. Bacon,John A. Kouwenhoven,Amiya Chakravarty,James Real,Myron C. Helfgott,Lewis Clarke,Jane Fiske Mitarachi,Jennie I. Rowntree,Richard L. Meier,Richard S. Latham | |

| 1958 | Design and Human Problems | Garrett Eckbo | C. Wright Mills,Christopher Tunnard,Henry Hill,Claire Falkenstein,E. A. Gutkind,Edgardo Contini,Gordon Stephenson,Deward A. Williams,Albert T. Arai,Hin Bedendieck,Walter E. Packard,Robert Gwathmey,morton Goldsholl,Romaldo Giurgola | |

| 1959 | Communication: The Image Speaks | Morton Goldsholl | Norman McLaren,Lancelot Hogben,Lancelot L. Whyte,Len Lye,Gilbert Cohen-Seat,William Golden,Abram Games,Jerry Schnitzer,James Real,Thomas N. Folds | |

| 1960 | The Corporation & The Designer | George D. Culler | Craig Ellwood,C. Northcote Parkinson,Bill Tara,Paul Reilly,Bryan Heath,Traugott Malzan,Leslie Julius,Paul A. Fine,Vernon Walsh,Spencer Stuart,Eliot Noyes,Olle Eksell,Blair Gettig,William Capitman,Joseph McGarry | |

| 1961 | Man / Problem Solver | Herbert Pinzke | Bernard Rudolfsky,Tomas Maldonado,Richard Morris,Jay Doblin,Peter C. Kronfeld,Gwendolyn Brooks,Milner Gray,Yuri Soloviev,Roman Vishniac,Will Burtin,Harold Taylor,Hy Hoffman,Elisabeth Paepcke,William Friedman,Richard Pick,Edith Heath,Robert Hunter Middleton,Bruce Beck,C. B. Sitterson,Rhodes Patterson,Jack Roberts,Herbert S. Zim,George McVicker,Arnold Rockman,Bruce MacKenzie,Edward C. Bursk,Bernard S. Benson,Merlin Krupp,Joe Sander | |

| 1962 | Environment | Ralph Eckerstrom | Robert Wallace Craig,Balkrishna Doshi,John Entenza,Bertrand Goldberg,Brinckerhoff Jackson,Louis I. Kahn,Oscar Lewis,Karl Menniger,Jonas Salk,Peter Blake,Arthur A. Cohen,Heinz von Forster,Reginald V. Jones,Herbert Muller,Theodore T. Puck,Robert C. Weaver,Justin Herman,Richard Lippold,Harrison Brown,Mildred Constantine,Robert Johnson,Robert F. McLean,Walter A. Netsch,Eric Sevareid,Robert Zion,E. M. Benson | |

| 1963 | Design and America’s Image Abroad | Peter Blake | Alan Pryce-Jones,Wolfram von Hahnwehr,Robert Wool,Arnold M. Picker,Pat Want Singh,Peter G. Harnden,Donald Wilson,George Stevens,George Freedland,Reyner Banham,Martin Rosenzweig,Jack Masey,Andrew Heiskell,George England,Lucius D. Battle,Ray Mackland,Robert Sivard,Charles H. Clarke,Eliot Noyes | |

| 1964 | Directions & Dillemas | Eliot Noyes | Robin Boyd,Cleveland Amory,Louis Dorfsman,Andre Francois,Philip Johnson,Dexter Masters,Wolf von Eckardt,Ivan Chermayeff,William Bernbach,Nelson C. Foote,Leon Gordon Miller,Paul Rudolph,Dwight MacDonald,Jay Doblin,Ralph Caplan,Reyner Banham,Allen Hurlburt,Georg Olden,Joseph R. Passoneau,Seymour Silverman,Richard S. Latham | |

| 1965 | The New World | George Nelson | Stuard Udall,William F. Lynch, S. J.,Philip M. Hauser,David Finn,Robert Theobald,Konrad Wachsmann,Martin Wohl,Philip Rosenthal,James Rouse,Peter Blake | |

| 1966 | Sources and Resources | Allen Huriburt,Mildred Constantine | Tomas Maldonado,Ben Shahn,Henry Dreyfuss,Arthur Drexler,Benjamin Thompson,Leo Lionni,Reyner Banham,Edgar Kaufmann,Richard Farson,Gyorgy Kepes,Julian Beinart,Henry Wolf | |

| 1967 | Order and Disorder | Craig Ellwood,Jack Roberts | Jerzy Soltan,Piet Hein,Max Bill,Moshe Safdie,Charles Correa,Jacob Bronowski,Paul Weiss,Alfred Caldwell,William H. Thomas,Theo Crosby,Christopher Alexander,Crosby M. Kelly,Paul Heyer,Art Seidenbaum,Jeffrey Lindsay,Robert Lewis Propst,William Arrowsmith,Leo Lionni,Donald Resch,John Whitney,Stan Vanderbeek | |

| 1968 | Dialogues: Europe / America | Reyner Banham | Alf Boe,Misha Black,Morley Markson,John Allpass,David Gebhard,Dennis Crompton,Jivan Tabihian,Federico Correa,Irving Grossman,Richard S. Latham,Francois Dallegret,Peter Eisenman,Nuno Portas | |

| 1969 | The Rest of Our Lives | Ivan Chermayeff,Henry Wolf | Frank Stanton,William Sloan coffin,Balkrishna Doshi,Rene Dubos,George Nelson,Adrian Kantrowitz,Gerry Goodman,Peter Ustinov,Anthony Wiener,Dwight MacDonald,Robert Lowell,William Klein,Robert Osborn,Peter Knapp,R. O. Blechman | |

| 1970 | Environment by Design | William Houseman | Carl Koch,Stuart Udall,Peter Hall,Reyner Banham,Richard Farson,James E. Lash,Sim Van der Ryn,Richard Saul Wurman,M. Paul Friedberg,Walter Orr Roberts,Cliff Humphrey,Cora T. Walker | |

| 1971 | Paradox | Richard Farson | R. Buckminster Fuller,Victor Papanek,Allen Kaprow,Nicholas Johnson,Lawrence Solomon,C. H. Waddington,Hans Proppe,Gene Youngblood,Warren Bennis,Robert Walter,Milton Wexler,John Margolies,Billy Adler,Karimu Kadma,Michael Aldrich,Michael Murphy,Saul Bass,Sherri Webber,Jeremy Shapiro,Jivan Tabibian,Andrew Young,Sheila de Bretteville,Bernard Gunther,James Fadiman,Caroline Bird,Keith Goddard,Nam June Paik | |

| 1972 | The Invisible City | Richard Saul Wurman | Louis I. Kahn,Ronald Gross,Leonard Finklestein,Donald Cressey,Albert Eide Parr,Jaquelin Robertson,Alan Levy,Bill Lacy,Paolo Soleri,Nicholas Johnson,Alan C. Green,Marcus Foster,Warren Bennis,Everett Reimer,Harry Parnass,Bernard Kohn,Lawrence Wells,Michael Southworth,John Holt,Farnum Gray,John Dollard,Ronald Barnes,Troy West,Simon Nicholson,Ruth Kohn,John Sullivan,Judy Seidenbaum | |

| 1973 | Performance | Milton Glaser,Jivan Tabibian | Patricia Schroeder,David Wheeler,Robert Rauschenberg,Theodoros,Carlos Campbell,Clare Spark Loeb,Marie Casindas,Roman Vishniac,Duane Michaels,Mary Bardone,George De Leon,Richard E. Farson,Marshall Ho’o,John Simon,Richard Goldstein,Brendan Gill,Reyner Banham,Robert Simon,Julian Beinart,Robert Benton,David Newman,The American Brass Quintet,James Earl James,Murray Gell-mann,Miralda |

注釋

-

瑟奇教出了不少日後名揚世界的學生。這其中就包括現還在世、中國讀者愛稱為「福爵爺」的諾曼·福斯特男爵(Norman Foster, OM)。 ↩︎

-

女兒卡特琳(Catherine Chermayeff)掌權於瑪格南圖片社,兒子薩姆(Sam Chermayeff)在妹島和世和西澤立衛(SANAA)門下工作。 ↩︎

-

實際上,蘇聯和德國共產黨在這一時期的關係十分緊密。在 1922 年,列寧的手下就在柏林成立了國際工人救濟會(IAH)。這個組織名義上是救濟饑荒,但其實是一個文化機構,負責通過藝術和印刷物來宣傳蘇聯和共產主義意識形態,不向當地政府而直接向共產國際彙報。基於它半地下、直接與共產國際接觸的特性,IAH 成為了兩國之間文藝人士互相交流、傳播促進共產主義的重要途徑。 ↩︎

-

至於格羅皮烏斯為什麼主動請辭,研究者在現在仍然沒有清晰的說法。 ↩︎

-

阿爾伯爾斯在 1950 年離開黑山學院後,在耶魯大學成立了平面設計系,擔任系主任直到 1958 年退休。 ↩︎

-

《信息與教育交流法案》(U.S. Information and Educational Exchange Act)俗稱史密斯-蒙特法案(Smith-Mundt Act)。 ↩︎

-

這股以學生和青中年為主要人群的反戰遊行,和主要在加州活動的反消費主義和環保主義者們一起組成了一股足以撼動輿論和政策的強大力量。無論是著名的「要做愛不要戰爭」(make love, not war)口號,還是在現在稀鬆平常的垃圾分類回收體系,都在這時進入主流視野。 ↩︎

-

在現在看來,抗議者們當時的理想甚至與漢斯·邁耶頗為不謀而合:現代社會的發展使設計深入地與政治經濟環境和權力結構相互結合,而這些建制派設計師雖然口口聲聲人文關懷,但他們所活動的經濟基礎本身是壓迫的,因此他們並沒有真正地以人為本、為人負責;要為民謀福祉,治病就一定要除根,從意識形態和社會體制本身着手。這樣對資本主義本身的強烈批判,又與環境保護主義結合到了一起。環境保護主義者認為,資本主義制度所催生的過度消費,既無節制地消耗自然資源,又產生大量沒有得到妥善處理的垃圾(今日稀鬆平常的垃圾回收分類制度,即是這幫年輕人率先提倡)。設計師既然在企業管理中佔有一席之地,就該負起應有的生態責任。這一論證直接把一個制度和意識形態問題上升到人類生死存亡的高度,也揭示出環境的保護與破壞與權力密不可分,具有深厚的政治意味。 ↩︎

-

他請來的演講嘉賓里,既有早已成名的建築師 R. 富勒·巴克敏斯特(R. Fuller Buckminster),也有當時成名不久、思想前衛的維克多·帕帕內克(Victor Papanek),著有《為現實世界而設計》(Design for the Real World)。 ↩︎

參考文獻

- Reyner Banham (Ed.), The Aspen Papers: Twenty Years of Design Theory from the International Design Conference of Aspen, 1974

- Philipp Oswalt (Ed.), Bauhaus Conflicts, 1919–2009: Controversies and Counterparts, 2009

- John Willett, Art & Politics in the Weimar Period: The New Sobriety 1917–1933, 1980

- Wim Crouwel & Jan van Toorn, The Debate: The Legendary Contest of Two Giants of Graphic Design, 2015

- Wim de Wit (Ed.), Design for the Corporate World, 1950–1975, 2017

- David Crowley & Jane Pavitt, Cold War Modern: Design 1945–1970, 2008

- Wibo Bakker, 《一個嚮往清晰的夢:荷蘭現代主義的設計公司與視覺識別 1960–1975》, 2015

- Andrew Blauvelt & Ross Elfline (Ed.), Hippie Modernism: The Struggle for Utopia, 2015

- Dagmar Rinker et al. (Ed.), Ulm School of Design 1953–1968, 2003

- Louize Mozingo, Pastoral Capitalism: A History of Suburban Corporate Landscapes, 2011

- Alice Twemlow, I can’t talk to you if you say that: An ideological collision at the International Design Conference at Aspen, 1970, 2009

6 個相關討論

小譚在tib發表的第二篇文章,看完心頭一熱。好久沒看到信息量這麼大、字數這麼多的關於設計的單篇文章了,感受到了背後花費的時間、能量和野心,又有點想起了當年在tib上發文的自己。希望你的每一篇都能成為tib最耐讀的文章之一,也希望在宏大敘事之餘,能有更多短小凝練,一針見血的深刻好文。文中有一些譯名的問題,我已經跟米拉說過了。

設計映射體制。就像網格對元素的制約,體制、意識形態也對設計產生了不可抗的影響。所以諸如“人文”或者“人本”的話題,其實都被預先澆灌了環境和文化的枷鎖。我們不可能跳脫出當下的社會形態去做設計,無論平面還是工業。而所幸社會是在進步的,設計自然也會感受到這股向前的動力,或者成為其中的一部分。

我還是不喜歡赤裸裸的把設計和政治之類的話題放在一起討論。「為什麼非得評估資本主義不可?我們只是想好好開個設計會議而已啊!」談及大詞,總是會忽略術與物與人的細微之處。

好的設計應當富有哲學性,我無比認同。但把哲學性作為設計的標籤當作武器去宣揚或反抗?那只是單純的政治而不是設計了。

(讀後感)

放在幾年前,我可能也不會太關注政治對於設計的影響、或設計參與政治的實踐。但至少看到去年美國設計師在大選中的角色,就難免對這方面的問題產生思考。希拉里的競選 VI 用的恰恰是經典商業設計的那一套精英感十足的符號體系,設計師們自我感覺良好,對政客們來說也正新鮮,可對面是個生意人,他對這套豈不爛熟?而他則知道怎麼利用品牌來兌現實實在在的選票。在這裡,「風格」或是「符號體系」遭受了顛覆。

設計可以跳脫政治社會環境嗎?可以,又無法完全跳脫。那麼至少看待某種風格,某種主義,某些大師級人物的時候,純粹的美學評判就是不夠的,而從別的視角評判又要求我們有更多積澱。Peiran 的文章雖然已經經過編輯精簡,但還是保留了不少中文圈很難獲得的史料,目的也在於為這種積澱提供材料。

我最近看到閻連科先生談及「苦咖啡文學」流行於世一事。

簡單點來說,「苦咖啡文學」即是講小確幸、講個人、講非宏大敘事的文學。不由想及現今的各大人文領域,好像的確是的。

「短小凝練・一針見血」其實與「宏大敘事」並無衝突。無非在這個「要把自己的心聲無限放大出去」的時代,這樣的選題和語言組織讓常年處在脈脈私情、綿綿無期的人一下子被擊昏了、不適罷了——好比清冽甘泉兀地潑在睏頓人的頭上。

期待下一篇。

好棒

Readymag 發布了關於 Vkhutemas 的 minisite:https://stories.readymag.com/bauhaus-vkhutemas/5/