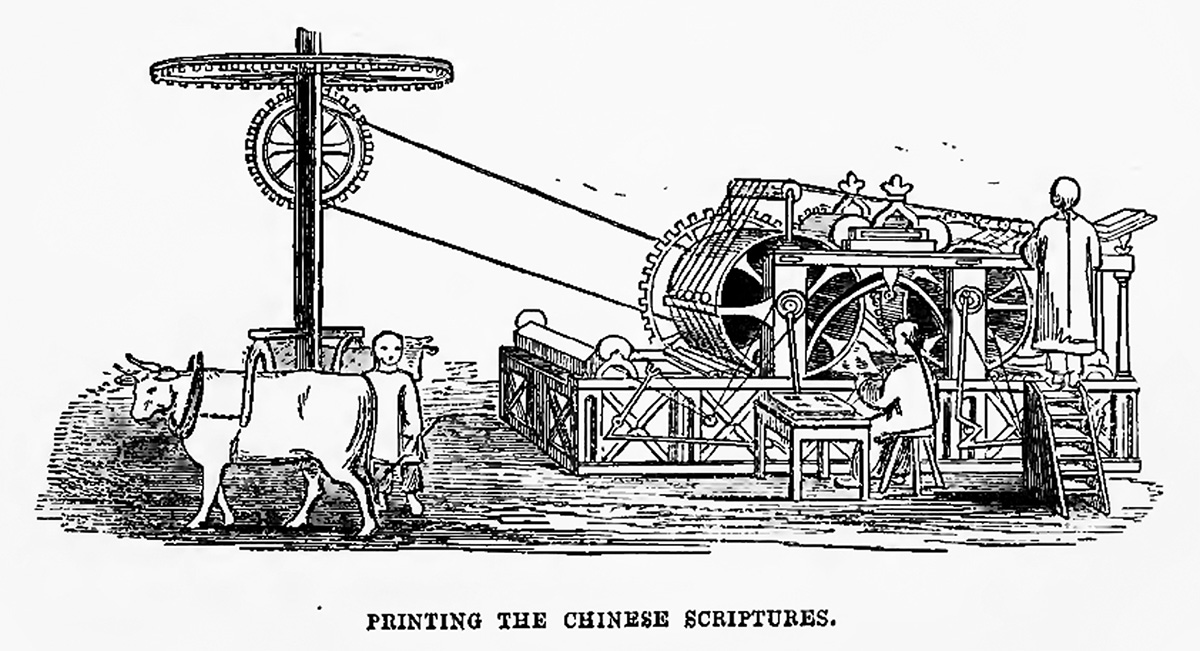

19 世紀,地理世界已不再迷霧重重,隨着資本市場的形成與工業革命的浪潮,「日不落」帝國就此崛起,以英美為首的新教傳教士成為基督教事工的主心骨。如果說明清之際的教士更注重「講經」,那麼這一時期的新教傳教士憑藉著他們所向披靡的雄厚工業資本,更有理由去急於「傳道」。「西儒」先賢對「相通之理」連篇累牘的迻譯已然非晚清之時務,直截了當的宗教意識輸出才是機器帝國應有的容姿,大肆的印刷出版自然成為此刻的關鍵,遂致使西人的漢字排印設計天生具有強烈的功能指向,同時這份工作也緊緊依附於宗教意志,系列設計成為基督教文字事工的重中之重。

一、工具的選擇與初試

1805 年倫敦傳道會決定開始向中國傳道,雖然第一個正式派遣至華的新教傳教士是著名的馬禮遜(Robert Morrison),但我們不得不提及更早的馬士曼(Joshua Marshman)為中文印刷出版做的一番努力。馬士曼從未到過中國,他進行早期漢字試印的地點是印度的小鎮塞蘭坡(Serampore),由於馬士曼歸屬的浸信會是非官方的教會,因而得不到教會以及東印度公司的正式准令,連他從英國出發東渡所搭乘的輪船也是美國的,以至於在加爾各答的英屬港口一度無法登陸,最終在丹麥政權的庇護下才得以於塞蘭坡安身1。所以,可以說馬士曼是「偷渡」東來的,在國門洞開以前的晚清,幾乎所有的傳教士都像馬士曼一樣走過一段「篳路藍縷,以啟山林」的艱辛歷程,由於清末閉關鎖國與禁教嚴厲致使他們的活動地緣只能在馬六甲、檳榔嶼、巴達維亞等南洋或更遠的印度恆河地帶。

1811 年,經過長達數年面向教會的磋商與請求,馬士曼終於迎來了期盼已久的助手,印刷專家約翰·勞森(John Lawson)抵達塞蘭坡並與之共建起塞蘭坡傳道印刷所(Serampore Mission Press),勞森一改笨拙的雕版術,開始採用鉛活字印刷漢字,1813 年出版的《若翰所書之福音》即是這一試驗的結晶,實現了近代應用鉛活字印刷中文書籍的第一次2。這一重要的轉變具有里程碑的意義,對於漢字,西人第一次突破了認知的思維範疇轉向印製上的操作實踐,從而開啟了西人在遠東地區使用西方技術生產、設計漢字的歷程。該流變的發生固然有更深層的緣由,然直接原因正如馬士曼所認為的:「相對於木雕版刻字,鉛活字更加美觀小巧、清晰準確,且使用率要髙出五倍,印刷成本卻可降低約三分之二。3」馬士曼一語中的地道出了對印刷出版高效、經濟的實質性訴求。然而塞蘭坡印刷的質量一直令人堪憂,1833 年,郭實臘(Charles Gutzlaff)曾構思一套從凹版(intaglio)上反刻文字得到字模再進而鑄造鉛字的辦法,他最終花了數百美元刻制出 4000 多個常用字字模送往塞蘭坡鑄造,但得到卻是七歪八扭、參差不齊的字體4。

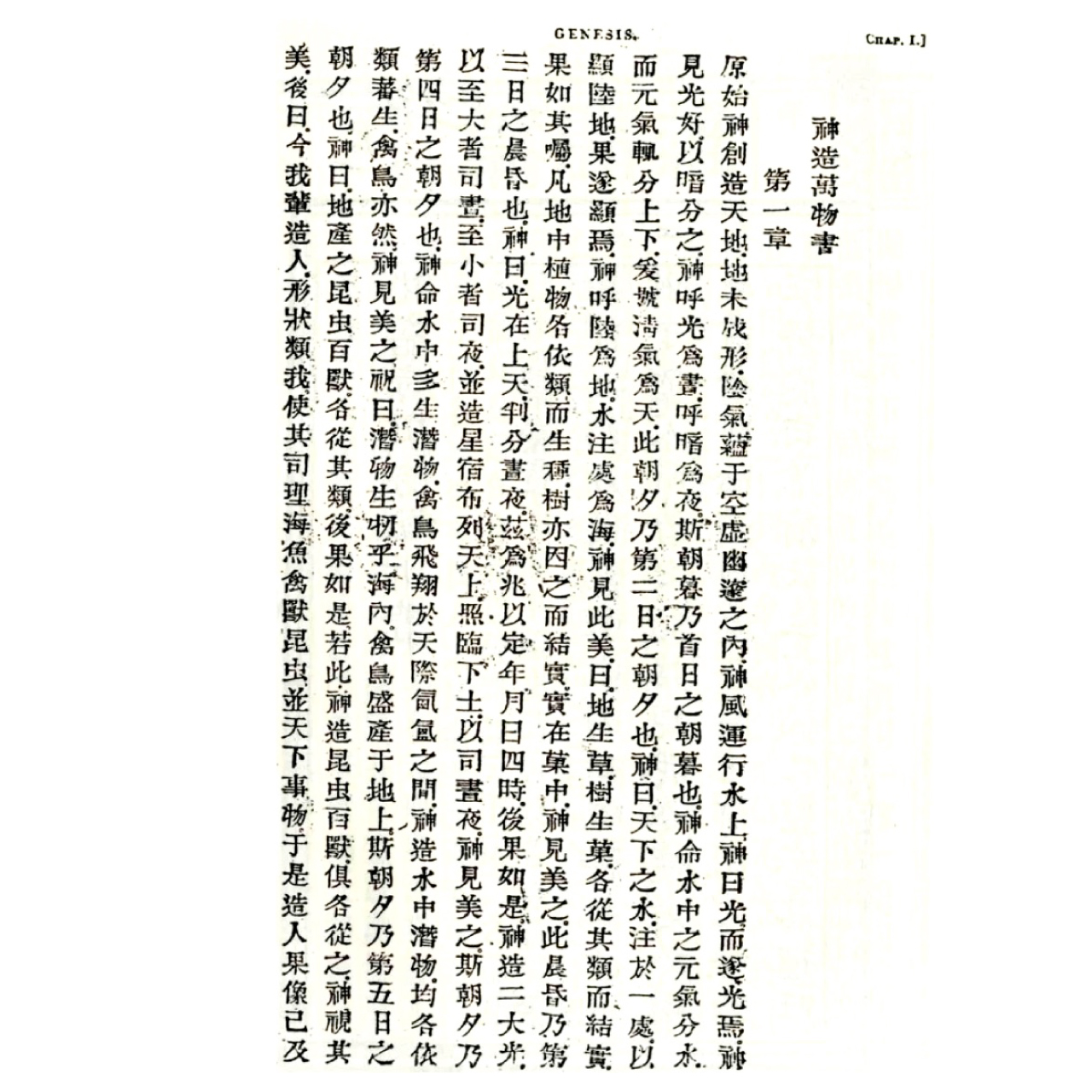

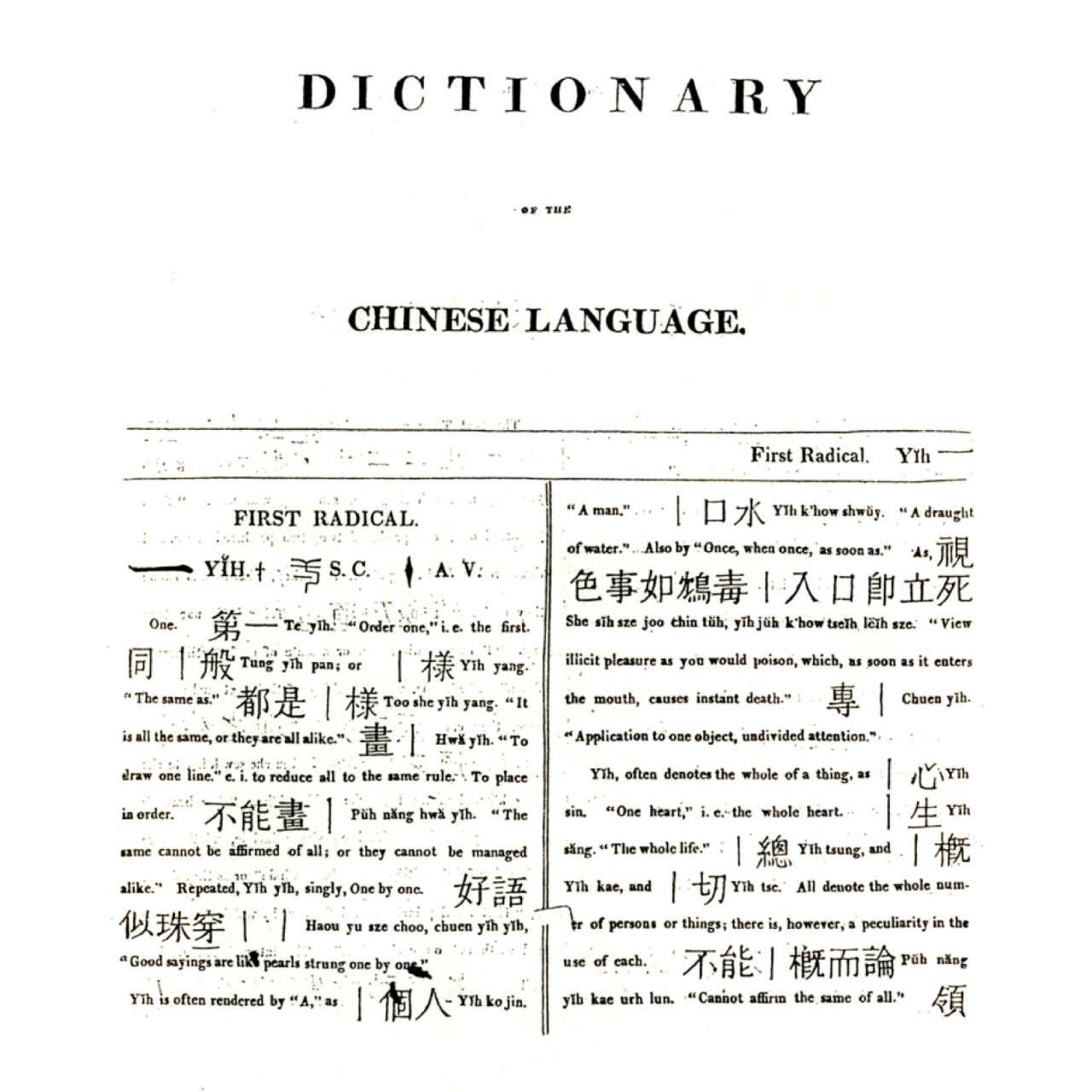

1807 年,馬禮遜受倫敦傳道會(London Missionary Society)之命抵達澳門,在傳教的同時他一併開始中文翻譯、出版的工作5。馬禮遜在英國時就曾隨着一位叫做容三德(Yong Sam-tak)的廣東人學習過些許漢語6,正因此在澳門期間博學而懂得中文的馬禮遜被聘為東印度公司的翻譯員,又在倫敦傳道會的號令下具備優越語言基礎的他在遠東地區率先開始《華英字典》(A Dictionary of the Chinese Language)的編撰工作,且東印度公司為此全權出資7。然而,很快,《華英字典》的付印成了一大難題,特別是中西混排的矛盾,一套完備中文金屬活字亟待被生產。1814年,英國東印度公司在澳門建立印刷所,成為中國境內第一家西方印刷術的機構8,開始如火如荼地生產用於《華英字典》的鉛字,一面由印刷專家托馬斯(P. P. Thoms)鑄造字柱,一面由華工雕刻9。

但是好景不長,由於當地天主教勢力的排擠與清政府對西人學習漢語、中文出版以及傳道行為的強烈禁止,馬禮遜便不得不開始尋思一處更合適的傳道點來伺機大陸形勢的轉變,而選址的前提是必須要有歐洲政權的庇護且有大量的中國人,於此馬六甲傳道站於 1815 年建立了。在馬六甲傳道站,馬禮遜和米憐(William Milne)從中國偷渡華工展開進一步的中文活字製造。輾轉反側,《華英字典》陸續到 1823 年全部完成並付梓。

有學者認為,托馬斯是第一位主張在中文中大範圍使用活版印刷術(Typography)的傳教士10。但是,托馬斯的中文金屬活字由於全為徒手雕刻,概是為了便於下刀而摻雜了大量低硬度的錫金屬,致使其活字易於受損而常常難以為繼,特別是在一些纖細的漢字筆畫上。雖然如此,但這套活字還是被譽為當時最為昂貴的中文鉛字,還擁有兩種字體大小,分別為「English」與「two-line great primer」。這種費工費時的粗陋手工在當時也是不得已而為之,因為馬禮遜深刻地感受到中西文混排時活字結合的困難,漢字的鋼製模件(steel mould)的生產又是那樣刻不容緩。該套活字一度作為東印度公司官方所屬的中文鉛字在前後 40 年的輾轉中,最終發展到了超過 20 萬個活字、2 萬個字種的規模,實屬不易,還被應用於馬禮遜的滿語字典、麥都思(Walter Henry Medhurst)的閩南語字典和衛三畏(Samuel Wells Williams)的廣東語字典11,然而卻還是無法滿足中國普通書籍的廣泛印刷需求。東印度公司澳門印刷所關閉後,該套活字被英人全部贈與美國差會,但最終卻被毀於 1856 年廣東工廠的一次大火中12。

除了早期抵達遠東傳教士的努力,這一時期對漢字印刷的實驗同樣在歐美大本營如火如荼地展開,尤其以巴黎和紐約為中心(巴黎的情況會在下文展開)。據《傳教士先驅報》(Missionary Herald)報道,1834 年春,在波士頓開始了從中國雕板翻鑄鉛板的工作,而這一行動也可能開展得更早。在當時,紐約的一些智者就已經考慮到用金屬版代替中國傳統木板的可行性,所以美國長老會(The Presbyterian Church in the U.S.A.)為了進一步展開實驗之便13,向廣東的傳教士致信要求寄送一套宗教手冊的中文印版以及一些中國印紙。於是,一套《聖山寶訓》(Christ’s Sermon on the Mount)的印版(計 10 塊,20 頁)在 1834 年 8 月底到達波士頓,很快美國人由此便獲得了兩套中文鉛版,這本手冊的縮印版也被隨即製作出來。美國長老會和諮詢委員會(Prudential Committee)的成員們自豪地稱這本小冊子是在美國印刷的第一本中文書籍14。印製的成功很大程度上燃起了美國教會官方對中國印刷極大的興趣,不幸的是由於來自中國的木板元件或受潮彎曲或受到蟲蛀的緣故,進一步的印刷工作無法為繼,而此後也沒有再次嘗試15。於此,他們意識到,要面對報紙等更加迅即的出版傳播終歸需要一整套更加完善、精良的金屬活字及其生產技術。這時的活字僅僅是將木板複製而來的鉛版(stereotype plate)鋸開所得的,而非單獨澆鑄,較馬士曼、馬禮遜的活字而言幾乎只有微弱的進步。但這一事件很可能激發了美國在華印刷出版方面更多實質性的傾注與投入,致使美國長老會在 19 世紀中期取代倫敦傳道會成為在華中文出版的領頭羊。

毫無疑問的是,為了讓漢字印刷和西方金屬活字印刷機械化的生產體系接軌,無論是倫敦傳道會還是美國長老會都不約而同地選擇了金屬活版印刷術,此抉擇是一份平衡各種客觀因素後深思熟慮的結果。麥都思在 1838 年與倫敦發表了一部關於中國傳教近況的總結性著作,其中即論及西人對於當時三種主要的技術手段木版印刷術(xylography)、石印術(lithography)、活版印刷術(typograghy)在實踐後的綜合評價。在相同的任務基數前提下(即排版或轉寫 2689 張,印刷 537.8 萬張),三者所需如下:

| 技術 | 人力 | 材料、設備 | 耗費 | 耗時 |

|---|---|---|---|---|

| 木版印刷術 | 9 個刻工; 5 個印工和裝訂工 | 2000 塊木板; 210 擔紙; 鑿刻工具 | 1901 磅 6 先令 11 便士 (含中國工人遣送費) | 約 3 年 |

| 石印術 | 1 個寫工; 4 個印工; 1 個裝訂工 | 2 台附石頭的石印機; 210 擔紙 | 1262 磅 16 先令 (含維修費) | 2 年 |

| 活版印刷術 | 4 個排字工; 2 個印工; 1 個裝訂工 | 戴爾的字父、字模; 金屬原料; 鐵制印刷機; 鉛空、字盤; 168 擔紙 | 1515 磅 11 先令 6 便士 | 1 年 |

表中只是顯示了狹隘經濟角度的理論比較,實際上還需要更多現實操作上的考量。據傳教士的經驗,用木版印刷術印刷《聖經》的過程雖然有些許優點,如無需任何機器設備、可按需刻制字體大小以及便於修改,但終究弊大於利,因為還沒等到前 2000 頁的完成,木版就會遭受蟲蛀(特別是白蟻)變得不堪,至多只有 5 次印刷的使用壽命,而且在字符中間的精細筆畫極易受損,倘若換成更堅硬的木材(如黑檀)則造價會更高,而這些都不會發生在金屬上。再者,中國傳統的木板印刷只能使紙張單面受墨,紙張利用率不及活版印刷術。然後,中國的木製塊件無法與西方的金屬活字混排,在活字的高度、尺寸上亦有別,無法在同一的規制下生產,鑄造金屬中文活字是唯一的解決方案。而更重要的是儲存空間的問題,一本八開本的《聖經》所需的木板將充斥 67 立方英尺的巨大空間,而 9 個金屬活字只佔據 1 平方英寸,1000 個也僅僅佔據 1 平方英尺,4 對字盤就可以囊括多達 3 萬個活字。另外,木版印刷術需要 14 個工人,管理的難度也是最大的。綜之,較金屬活版印刷術而言,木版印刷術相形見絀。

又按表,石印術耗費最節省,活版印刷術則最快速,難以抉擇的情況下麥都思給出了進一步分析。石印在成熟的中文金屬活字還未產出前確實佔據極大的市場,它在短期出版的時效、快捷上佔優,更是在手稿、繪畫的複製上無可挑剔,而且石印機器只需一個工人就可全面操辦。但石印是利用水油相斥原理的化學技術,即使高質量的操作還是難免印面品相的飄忽不定,而宗教文書的印刷恰恰需要相當的穩定性和標準性,加之石印還大大受制於天氣因素,所以活版印刷術更匹配宗教傳播。再者,金屬字模、活字一旦獲得即可無限地循環鑄造,即使損壞可以熔化重鑄,最壞的情況不過就是當作廢金屬出賣,然仍有價值16。若將目光放遠,活版印刷術暗藏的巨大的經濟可持續性昭然。所以屈屈多出 250 磅的投資所獲得的將是一勞永逸,因此活版印刷術最終成為了清末民初西人漢字排印設計展開的「工具」載體,一切設計無不圍繞這套機械大生產的體格。更有甚者,直到照排系統發明前,國人的排印工作都是由活版印刷術完成的。

二、「拼合」設計的計量化基礎

1827 年,由於檳榔嶼(Penang)傳道事業的衰敗,隸屬於倫敦創道會的塞繆爾·戴爾(Samuel Dyer)放棄了再次前往馬六甲的計劃,從此他開始為中文活版印刷術做出孜孜不倦的努力,成為近代西人漢字排印設計的奠基者。起初,戴爾也如同波士頓的印刷實驗一般利用木版進行翻製得到鉛版,再切割鉛版獲得鉛字,但是粗糙、參差的字體終究使他無法忍受,於是他決定實施一份醞釀已久的計劃——雕刻「字沖」(punch cutting)17。戴爾認為:

字沖是恆久性的基礎,一個單獨的字沖可以在任何地方包括馬六甲、廣東、英國生產出任何數量任何種類的字符。一旦刻出一門語言中最重要字符的字沖,那麼我們僅憑一己之力就可以重新鑄造出大部分的字符,而整副鉛字餘下部分至少在 20 年裡會完成18。

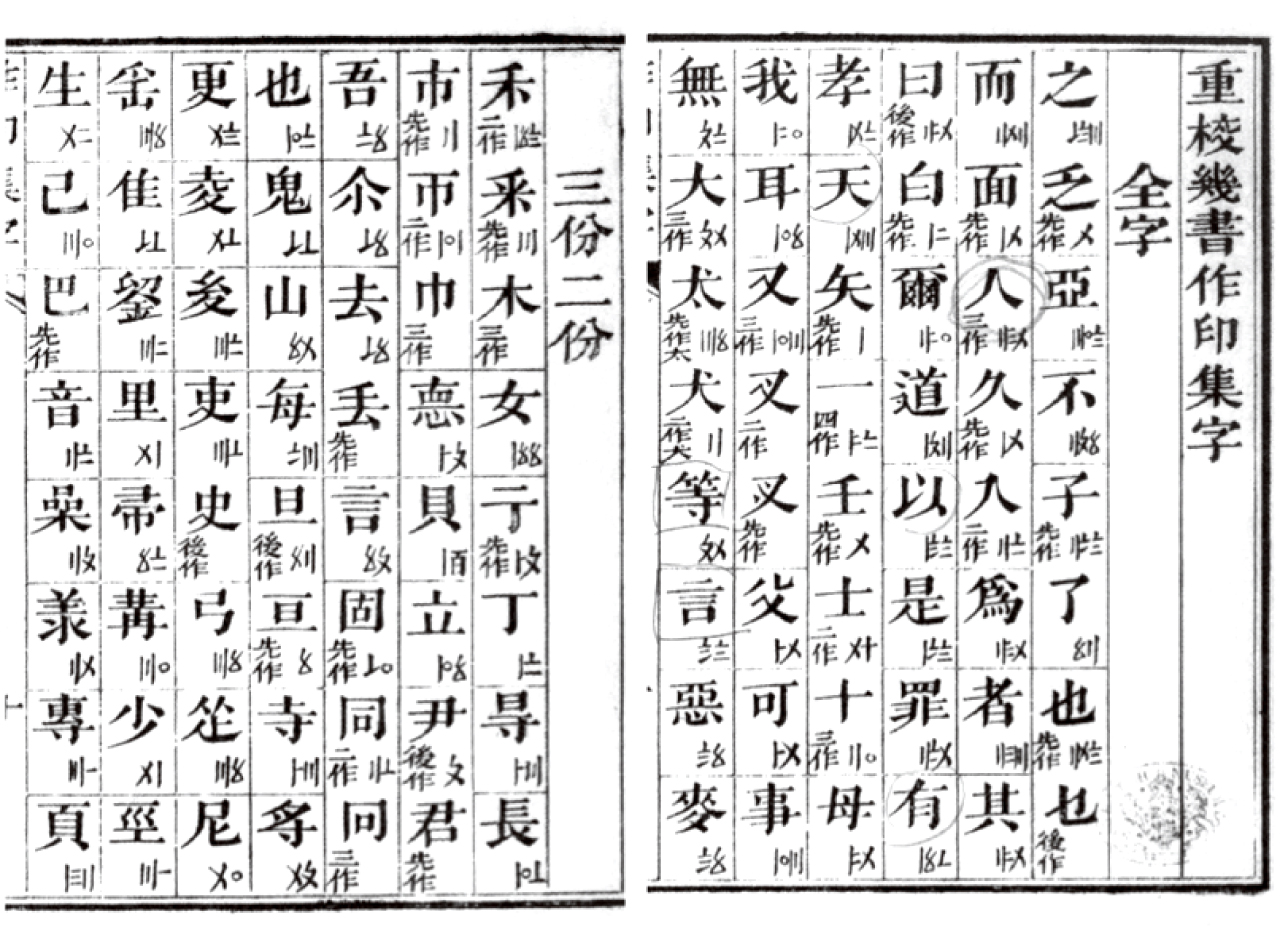

然而在開始鑄造前首先要解決的是漢字巨大的數量問題以及引發的預算問題。實際上,在戴爾離開倫敦前就估計過漢字的數量大致在 4 萬個左右,還從當地的印刷專家那裡得知總共花費將在 4000 至 5000 鎊。漫無邊界的字數與預算令人望而卻步,於是在着手鑄刻前戴爾不得不花數月來親自計算常用字範圍和種類,以便於證明這項工作是否具有實踐的可能性與合理性,在他看來這份前期的統計相當重要。根據馬禮遜和米憐的漢譯《聖經》以及《末日審判》等宗教手冊,他逐字抄錄每一種漢字並記下每一個字出現的頻率,最終他得出這樣的結論:不超過 5000 個字即可滿足傳教出版的需求,在此基礎上增加 1800 個即可滿足於文學出版,字模、字沖的總耗費將不超過 1000 鎊。切實的統計還證明了若將印刷所里原有的字盤進行適當調節,那麼中文活字的儲存空間問題是可以迎刃而解的,這可是一度被認為中文印刷中無法逾越的難關。並且,戴爾精確地統計出了廣袤漢字中最迫切需要被製成鉛字的字種比例,為後人做出了功不可沒的奠基,比如後來美華書館的姜別利即是出於同理統計漢字。因此這一新證意義非凡。誠然,戴爾也由此對自己的計劃樹立了信心,之後他還對《孔子》(Confucius)、《三國》(Sam-Kok)、《朱夫子》(Choo-foo-tsze)以及《馬太福音》進行了字頻的統計,根據每卷本前 20 頁的計算,《孔子》的 703 個字中,僅出現一次的有 309 個;《三國》的 929 個字中,僅出現一次的有 400 個;《馬太福音》的 225 個字中,僅出現一次的為 91 個;而《朱夫子》的統計當時沒有完成,但根據經驗他推測這一數字也是較小的。戴爾最終認為在這些書的前 20 頁中,超過一次出現次數的字將在 2500 到 3000 個19。這次計算很可能就是《重校幾書作印集字》(A Selection of Three Thousand Characters being the Most Important in the Chinese Language)(1834 年刊於馬六甲)的理論源泉,該本是戴爾一生中唯一出版的,也是傳教士中最早的中文印刷專書20。《重校幾書作印集字》統計所得的數據成為此後西人設計漢字的重要參考,而戴爾鑄刻字沖的辦法一直到 1861 年姜別利的電鍍法出現前,也成為此後近 30 年間西人製造中文金屬活字最流行、通用的手段。

然而,戴爾細水長流的偉大工作似乎一度不受重視,他屢次向教會致函懇請派遣一位有能力的印刷專家來協助他的工作,還事無巨細地列出了聘請的幾點要求以及他個人出具的酬金條件,然而上級幾乎無動於衷,其僅有的資金來源是馬禮遜在廣州籌集的宗教善款。檳榔嶼的生產環境也十分窘迫,印刷所里的衝壓機僅有一道能夠避雨的最簡陋的遮擋,鍛造間也完全地暴露在室外,就連他抄錄漢字的桌子還是由加工台代替的21。此外,戴爾還遭受到一些人的質疑,他無奈地回復道:「若有人質疑我在拖沓,我可以這樣回答,每天都被大量的統計工作充斥着,我可以給他們看我的手稿,至少,他們可以看到大量時間都被耗費在這上了。22」

1835 年,情況終於有所好轉,鑒於其才華與資質,戴爾受命離開檳榔嶼前往馬六甲傳到站協助華英書院(Anglo-Chinese College)的工作,戴維斯(Evan Davies)接任了檳榔嶼的傳教事業,而此時戴爾的這套鉛字受到了「美國外方差會」(American Board of Foreign Missions)的青睞,檳榔嶼的美會給出了一份足夠於 400 個字沖鑄造的資金援助,他含辛茹苦的付出最終等來了用武之地23。1842 年,一度返英的戴爾來到新加坡重操舊業,新加坡印刷所還自帶專門的裝訂車間,和檳榔嶼的艱苦相比,這裡優越的環境使他倍感欣慰,在此他能以每月 40 個小號字沖的工作效率推進,其實鑒於一些時候文書中注釋的需要,戴爾早就考慮過小號字的問題,但是在起初階段大號字便於工人入手,所以小號字就耽擱了下來24。然不幸的是,次年戴爾於澳門病逝,其工作由斯特羅納克(Alexander Stronach)繼承,在給美國長老會的致函中斯特羅納克明確地表達了當時取得的成就,戴爾的這套鉛字已經擁有了 1845 個字種、370 個字模和 1226 個字沖,字種的數量將最終達到 3041 個,而且小號字也有了一定的進展25。概由於倫敦傳道會仍然沉浸在馬禮遜那份多達 2 萬個品種的活字的滿足之中,戴爾在檳榔嶼 8 年奮鬥的結晶最後送到了美國人手裡,戴爾的鉛字很快被廣泛運用在之後的美國長老會印刷所中,並為理查德·柯爾所改進,在此後至少 10 年間,成為在華西人在中文印刷上的主要字體之一。

其實,我們重新回顧戴爾的製造鉛字的歷史,切勿僅僅看到那份一五一十「數數」的苦勞,還應當關注到戴爾在尋覓「漢字集約」的過程中,腦海中已經兆見的一種更加精湛的設計理念——「拼合」:

大多數的漢字都由不同的兩部分組成,「部首」和「字根」(component),這兩部分可以分開鑄造,而不會對字體造成大的傷害。

整副鉛字的 14000 個中有 300 個擁有相同的部首,有時候部首會佔據方塊的一半(無疑所有的漢字都處在一個同等的空間里,即一個方塊),有時候佔到三分之一,因此兩個字沖就可滿足於 300 個字的部首,那麼就省下 298 個半體字沖(half-punch),即 149 個整字沖。

再如, 240 個字(14000 個總數中)擁有相同的部首,同上,兩個字沖就可滿足於這 240 字的部首,那麼就省下 238 個半體字沖,即 119 個整字沖。

接着,在 238 個字根字沖中,有 70 個可以共用在前面 300 個那組裡,那麼就又多省下 70 個半體字沖,即 35 個整字沖。26

第一組 300 可以被省下 149 第二組 240 119 兩組合計 540 35 扣除 303 303 需要字沖的總數 237

利用對漢字結構的理解,他提煉出漢字中反覆出現的可以共用的模件(部首、字根),若對這些元素加以適當的排列組合即可以大大減少字沖的總數(按上述計算可見縮減了一半以上),也即節省了金屬原料的成本,隨之提高生產效率。這一邏輯尤其體現在《重校幾書作用字集》的漢字排布中,戴爾將漢字分為「全字」「三份二份」「三份一份」「直寫對半」「橫折對半」「四份一份」幾個種類27,這種將漢字方塊抽象作圖形、模件的拆分思維被此後的西人發展至更成熟的體系,尤其是法國鑄字師李格昂,但從《重校幾書作用字集》穩定、勻稱的字形上看,這時期戴爾可能並沒有製作出一副完整的拼合活字,所以他在多大程度上真正製作並運用了拼合活字還有待考證。實際上,在衝壓字模的過程中一些字沖的字面會受到損壞而導致字模衝壓的失敗,戴爾就曾採用只包含局部幾個相同筆畫的字衝來加工修補28,那麼從「修補字沖」中我們可以推測的是,拼合活字在戴爾那裡可能已有所嘗試。所以,保守來看,戴爾是漢字拼合活字的理念的設計者、開創者,然有學者直接稱其為漢字拼合活字的創始者也不無道理29。

瀚海的漢字字形是西人遲遲無法展開中文活版印刷術的重要結症,為了解決這一瓶頸,事實上戴爾的工作自始至終在「設計」一種有效的「解決方案」,不妨且將其方案理解作——確定可被用於鑄造鉛字的「漢字集約」(selection of sufficient extent and variety),具體而言緊緊圍繞下屬的兩個要點,即計算「類別的數量」(number of variety)(即「字種」)和「出現的頻數」(number of times)(即「字頻」),「類別的數量」的確定為西人鑄造中文金屬活字的可行性提供了科學的理論依託,而「出現的頻數」的測量則得出了一份「優先級」的數據,有利於造字、印刷活動在最大程度上迅疾、高效且經濟地當即展開,而字頻計算的作法一直影響到李格昂、姜別利的設計上。總之,這一系列計量化的重構、再造的「系統設計」使得中文金屬活字的大生產、漢字納入西式排印體系的設想成為可能,其重要性好比今天我們設計展開前的市場調查、研究展開前的文獻綜述一般。

三、「拼合字」系統設計

1834 年,法國鑄字師李格昂在漢學家鮑梯(George Pauthier)的指導下開始設計第一套真正意義上系統化的中文「拼合活字」。當時,巴黎亞洲學會的成員鮑梯正在翻譯中國哲學家的作品,亟待出版一系列老子、孔子在政治、道德和哲學學說上的經典,特別是老子的《道德經》,於是他便求助於巴黎當時最高超的鑄字師李格昂〔按:李格昂是著名字體設計世家迪多氏三世皮埃爾·迪多(Pierre Didot)之子亨利·迪多(Henri Didot)的侄子〕,而對科學饒有興趣的李格昂也很樂意從事這份試驗30。 顯然,李格昂同很多前輩也一樣認識到了眼前的巨大困難:

在全世界已知的語言中,毫無疑問最難用活字呈現的就是漢語。甚至可以這樣說,漢語帶給了歐洲活字印刷術以最深切的絕望。31

因此李格昂也考慮了漢字的權重之別,將漢字根據應用的情況嘗試分類,這項統計可能受到同時期戴爾的啟發,特別是第一系列專門用於中國經典「3000」的數量概念難免與戴爾的計量不謀而合:

第一系列:3000 組,產生於孔子的道德和哲學著作,以及其他經典著作中。

第二系列:4600 組(1600 組補充系列一),這個數目的組合,我們就可以印刷別的作品,如聖經,只包括了 5000 個字。以及生產 P.Basill 詞典中的內容。

第三系列:9000–9500 組(4400 到 4900 組補充系列二),可拼合康熙字典中的約 50000 個字。32

這裡,李格昂將字用「組」(Groupes)的概念表達似乎別有用心,因為在拼合體系中幾乎所有的漢字被認知為一種「組件」。李格昂在其一份印字小冊中道出了他的設計訴求:「應當解決這樣一個問題:使用儘可能少的元素來呈現、轉義中文,而不變更漢字的構成。」所謂使用「儘可能少的元素」33, 即是通過提挈漢字結構中的核心元素來組織、把控漢字全局的設計構想,那麼「部首」無疑是最好的選擇,何況利用部首排列、掌控全部的漢字的經驗,在西學中古已有之(如金尼閣「依形檢韻」),於是便催生了一套用「部首」(radical)和「字根」(primitive)拼合成字的設計。在其拼合系統中,共有 214 個部首和近 1100 個常見字根,214 個部首是完全挪用《康熙字典》的邏輯的,實際上「214 部首」更是清民之際西人組織漢字慣用手段,該體例被廣泛運用在中西字書和印字集中。李格昂還進一步將一個字中部首的比例規定為整個方塊的三分之一,字根的比例為三分之二,拼合的方式如同「排列組合」一般,比如現有「口」「手」「木」三個部首和「可」「定」「占」「反」四個字根,那麼可以拼合出「呵」「啶」「呫」「」「抲」「掟」「拈」「扳」「柯」「椗」「枮」「板」十二種結果,這一標準化的模式固然帶來生產的便利,然機械地組合也產生了很多無中生有的情況,所以不得不對結果進行篩選,最終在排查後他們得到了一份 22741 字的有代表的範疇34。

很快於同年,老子《道德經》出版於巴黎,李格昂也完成了 2000 個漢字字沖的雕刻35。 他的進度比戴爾塊了近十倍,這固然有其原因。首先,李格昂的工作是在具有諸多先進設備的巴黎皇家印刷所進行的,而戴爾在檳榔嶼的工作環境極其艱苦,而且戴爾在轉向活字試製前經歷了一段切割鉛板的探索,早期翻鑄、鑄造等工序需要將木刻版寄回歐洲進行,耗費了大量的精力和時間,且巨額的郵資一定程度上疏遠、阻礙了遠東與歐洲間的溝通36,使得戴爾常常孤立無援陷入僵局;再者,戴爾沒有任何人的指導,材料也十分匱乏,計量漢字僅僅是對着通俗讀物挨個數數,也難怪埃文·戴維斯在《戴爾回憶錄》中稱其工作為「赫拉克勒斯的任務」(Herculean task)37;而李格昂擁有皇家、漢學家的幫助。因此在硬件、資金、人力等綜合環境條件上的差異可想而知,更重要的是,戴爾在檳榔嶼的 8 年間陸陸續續花了大量的時間在統計上,二者在工速上差異巨大的原因就不言自明了。然而,李格昂討巧、先進的設計一時即成為西人漢字印刷界的新寵,之後美國長老會中國差會(the Chinese Mission of the Board of Foreign Missions of the Presbyterian Church in the U.S.A.)購買了李格昂的活字,並於 1844 年在澳門新建的印刷所「華英校書房」里,由婁理華和柯爾負責出版了這套巴黎活字的印字集,即《新鑄華英鉛印》(Specimen of the Chinese Type Belonging to the Chinese Mission of the Board of Foreign Missions of the Presbyterian Church in the U.S.A.)。

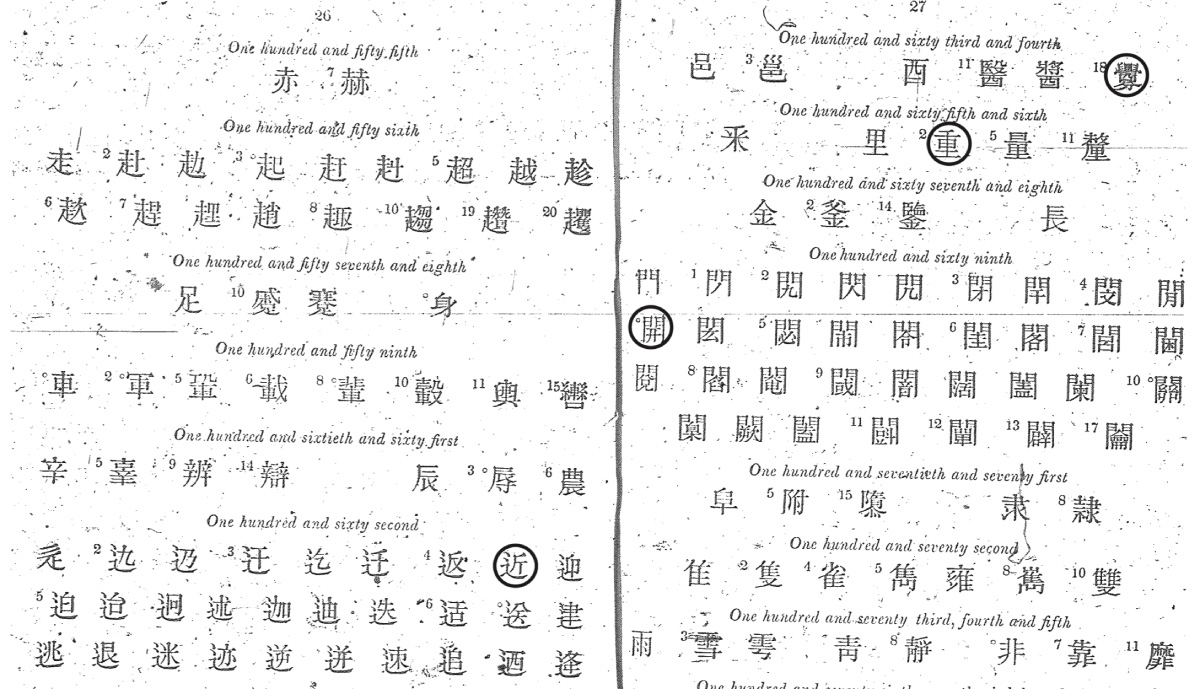

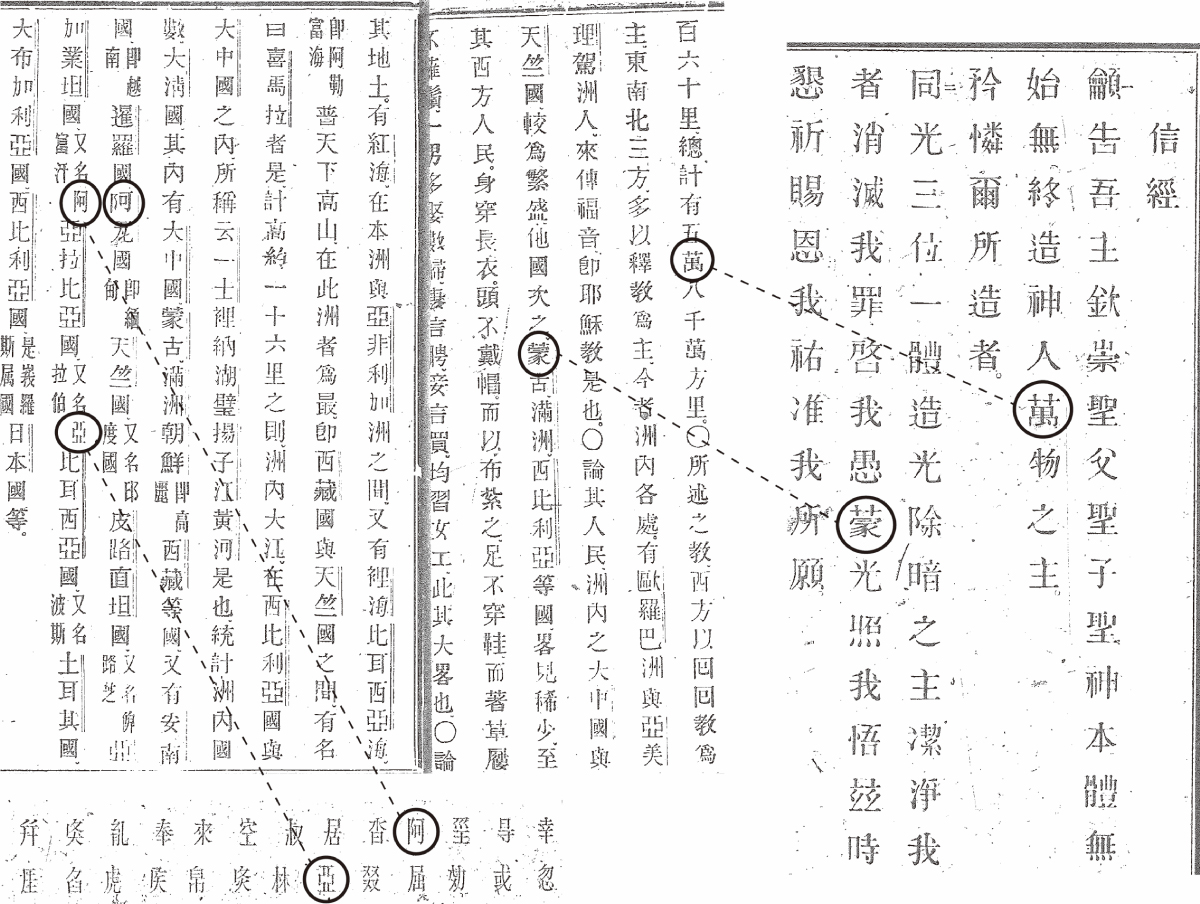

由於李格昂其他印字集未能一一寓目38,在此藉助《新鑄華英鉛印》對李格昂的「拼合」系統展開進一步討論39,該本序言中明確地表達了這套「拼合系統」的模塊化構想:

漢字字體分為兩個階層:第一階層,一為「全字」,由單獨字體組成;二為「分體字」,由兩個單元拼合。第二階層即將「分體字」再次細分為二,一為「水平分割字」;二為「垂直分割字」。40

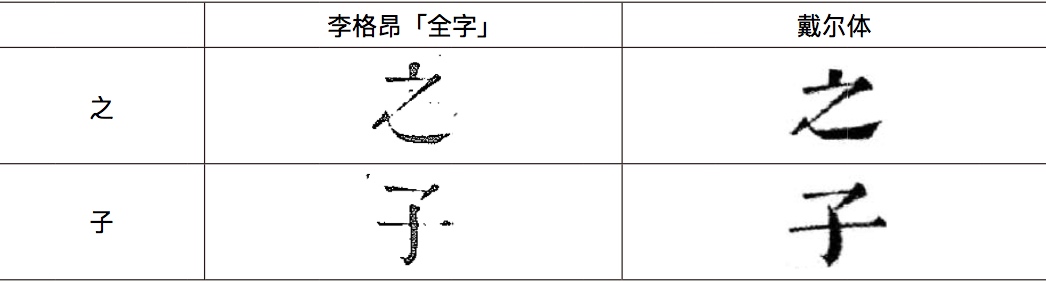

按其分割的邏輯,「全字」(Whole)即是無法分割的字,「分體字」(Divided)即是可以由模件組成的字,通俗來看,可被「垂直分割」的即是左右結構的字,「水平分割」即是上下結構的字。實際上,李格昂和他的團隊是在認識到絕大多數漢字是由「表意」和「會聲」兩部分組成的基礎上孕育了這套「二分法」的「拼合邏輯」41,即是出於「形聲字」的觀念,典型的如「清」「花」等,但眾所周知僅僅依靠「形聲」的理解是不足以會通漢字構成的全部道理的,雖然清末的有些傳教士已經全面而透徹地掌握了「永字八法」「六書」等文字學知識,但至少在李格昂的這份設計中沒有必要過多地追究傳統的文字學淵源,我們還是要回到一種「不識字」的西式語境中來把問題歸於「比例」「組合」的「圖形」理解上,為了更好地表述,在此將李格昂和戴爾對漢字的「圖形式」理解作表如下:

首先要明確的是,我們切勿將「全字」僅解作「獨體字」,「全字」是代表包括獨體字在內的「無法分割」的字,「全」的概念基本上是從鑄字活動中由來的,是相對於可以被拆鑄、合印的「分體字」而言的。拼合體系的「分割」原則是以水平線和垂線為準線,以方形(正方或長方)為單位的分割,所以「無法分割」的「全字」首先包括如下圖部首「辵」「里」「門」下屬的「近」「重」「開」這類字,雖然它們都可以按部首和字根分開,非獨體字,但這類部首構成的平面都跨越水平、垂直兩個方向而非方形,又,在遵守不損害字形的原則下,部首、字根作為「元件」無法再分割,這種情況的典型還尤見於「心」部的「必」、「亅」部的「事」,但這僅僅是「無法分割」的一部分,某些字是完全可被水平、垂直分割,但由於字形複雜,用單方向(或橫或豎)的三等分割設計或是無法表達的或是有損結構的,特別如「轡」「釁」。簡言之,佔據「全字」絕大部分的就是超越李格昂體系的「複雜」「特殊」的情況,誠然,獨體字如「木」「又」或大多偏旁字同是包含在此範疇的。

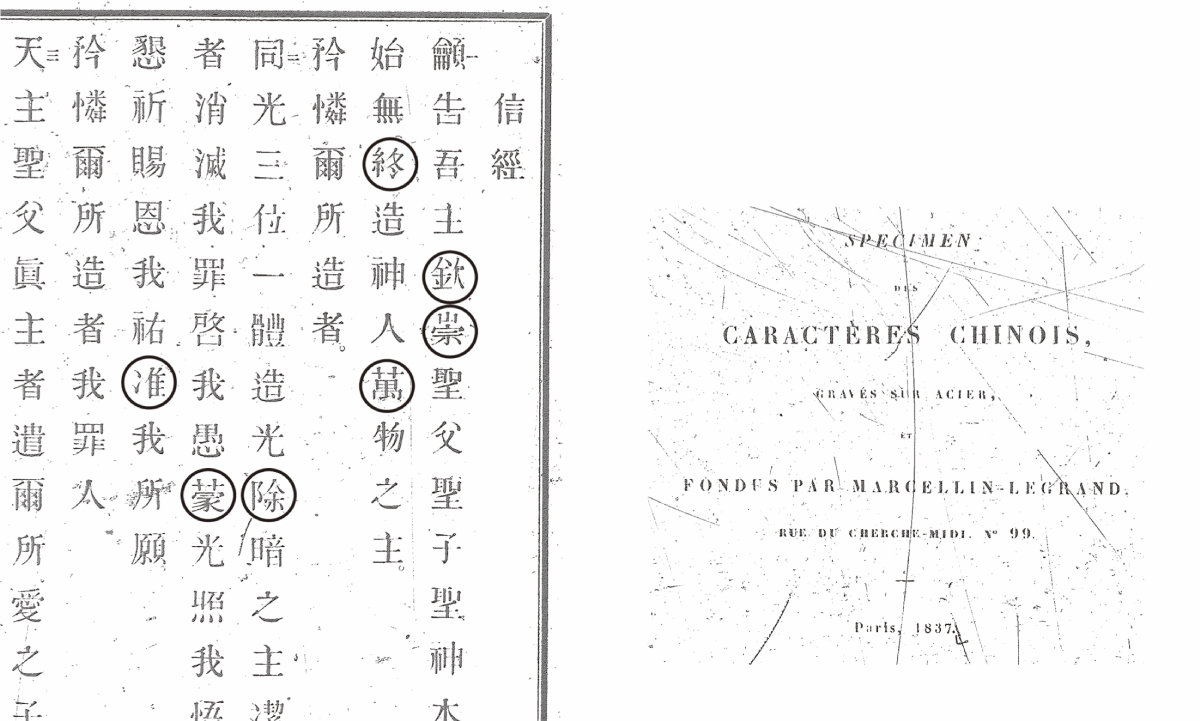

「分體字」按左右、上下結構分為「垂直字」(perpendicular character)和「水平字」(horizontal character),其拼合方法如上述,即是「部首」拼「字根」,但實際上是如何操作的,比如模件拼合時是如何銜接、固定的我們仍然不得而知,目前也沒有見到有相關活字文物的留存。在此,我們可以依照印字樣進一步對拼合字字體做番分析。首先可以明確的是,這一時期西人所製作的漢字字體根本上以《康熙字典》字體為準,因為中文宗教書籍中的字體必須符合中國人的口味,合適的比例與書意是增強識讀性、可觀性的關鍵因素,利於宗教的傳播。因此,在字體的考量上,戴爾就曾經諮詢過很多權威,但最終原則上還是將《康熙字典》視為獨一的標杆,《康熙字典》的字體被認為是「最好的形式」(best-formed)42。按上表 3.3.1 可見李格昂的系統與戴爾的在根本原理上同,即是按水平、垂直分割來看待「方塊漢字」,我們姑且將是否表達了合理的漢字結體作為「分割好壞」的判斷標準。顯然,戴爾拼合的方式更豐富、周全,其系統中「部首」和「字根」的比例關係不僅有三等分,還有二等分、四等分,我們有理由相信,倘若戴爾按此理解同樣去設計出一套拼合系統勢必超越李格昂,但事實證明其整體鑄造的鉛字字體在審美上已然優於李格昂而得到西人一致的高度認可,麥都思就高調讚美過戴爾字體,稱其幾乎與中國本土刻字家的優美形式不分伯仲。反之,李格昂的拼合字在審美上受到了一致的否定,被認作「比例失調」「粗糙呆板」,無法博得「華人眼光」(Chinese eye)的認可43,究其最大的原因即在於他將「部首」與「字根」的比例僵硬地定格在 1∶2,難免以偏概全,而漢字的結體卻是那樣的豐富而微妙。

通過比對其印本中的拼合字,我們可以歸納出李格昂拼合字在字體上失敗的幾種情況及其原因,一是如「萬」,「艹」部首按舒適的比例至多佔到整體的四分之一,但是由於「部首」與「字根」為 1∶2 比例的硬性規制,部首「艹」被拉長,字根「禺」被壓扁,使得字體走形,相類的還特別有「欽」「崇」「除」「蒙」「罪」;二即是拼合設計的致命缺陷,由於分開鑄造的「部首」「字根」模件在銜接上每每不盡如人意,會出現不穩定的紕漏,如「終」的字根「冬」歪斜,又如「准」字的「冫」與「隹」間距過大。於此,基本上我們可以得出拼合字的兩點顯著弊病:一,拼合字的「部首」與「字根」的比例、位置往往失衡;二,拼合字「部首」與「字根」兩模件間有明顯的或水平或垂直的空隙,在空隙中可以假想得到隱形的「校直線」,可比喻作拼合模件間的「飛地」。戴爾也曾批評過拼合字的「醜陋」:

在形式方面,用這種字體印刷中文書籍是十分不當的。這種字體是粗糙的,其部件與正確的比例相去甚遠,在我所寓目的超過 300 個字中,可以與中國藝術家所刻制的字形相媲美的,連 10 個都選不出來。44

的確戴爾是有話語權的,概是得益於「慢工出細活」的精益求精以及華工寫刻所致的優雅品質,其字體被認為是徹底的中國樣式,在當時幾乎沒有任何一種西制字體與之媲美。而指導李格昂的漢學家鮑梯雖享譽歐洲學界,但可能從未真正從中國獲悉,所以李格昂雖鑄刻的字形是漢字,但其漢字字體的樣式被禁錮在一種「法式」表現與理解中45。為了進一步更加中允地比較二者,考慮到拼合字的先天缺陷,特取李格昂「全字」46如「之」「子」與戴爾體47相比:

可見,戴爾的字體的廓形顯然更扁、更寬,留有漢字的「書意」,甚至還有些許「隸氣」,其字角方俊遒勁,筆形粗細對比強烈且有得當的曲勢而富有張力,與《康熙字典》的字體確然相像,特別是沿襲了冗長而鏗鏘的裝飾角,有老宋體典型的「刀筆」特徵;而李格昂拼合字體作為歐式機器思維的產物誠然相形見絀,其廓形是一味、機械的正方,其筆畫幾乎都是絕對的橫線、直線,缺乏張力與「提按」的變化。衛三畏就曾批評其字體的筆畫太細且常常以輕飄的「鉤」(hook)劃草草結尾,這與由毛筆(brush)書寫的漢字的真實情況大相徑庭48。事實上,如戴爾、麥都思、衛三畏這些西方知識分子都認識到,拼合活字之所以「醜陋」,根本上是因為鑄字者對漢語以及中國文化知之甚少49。

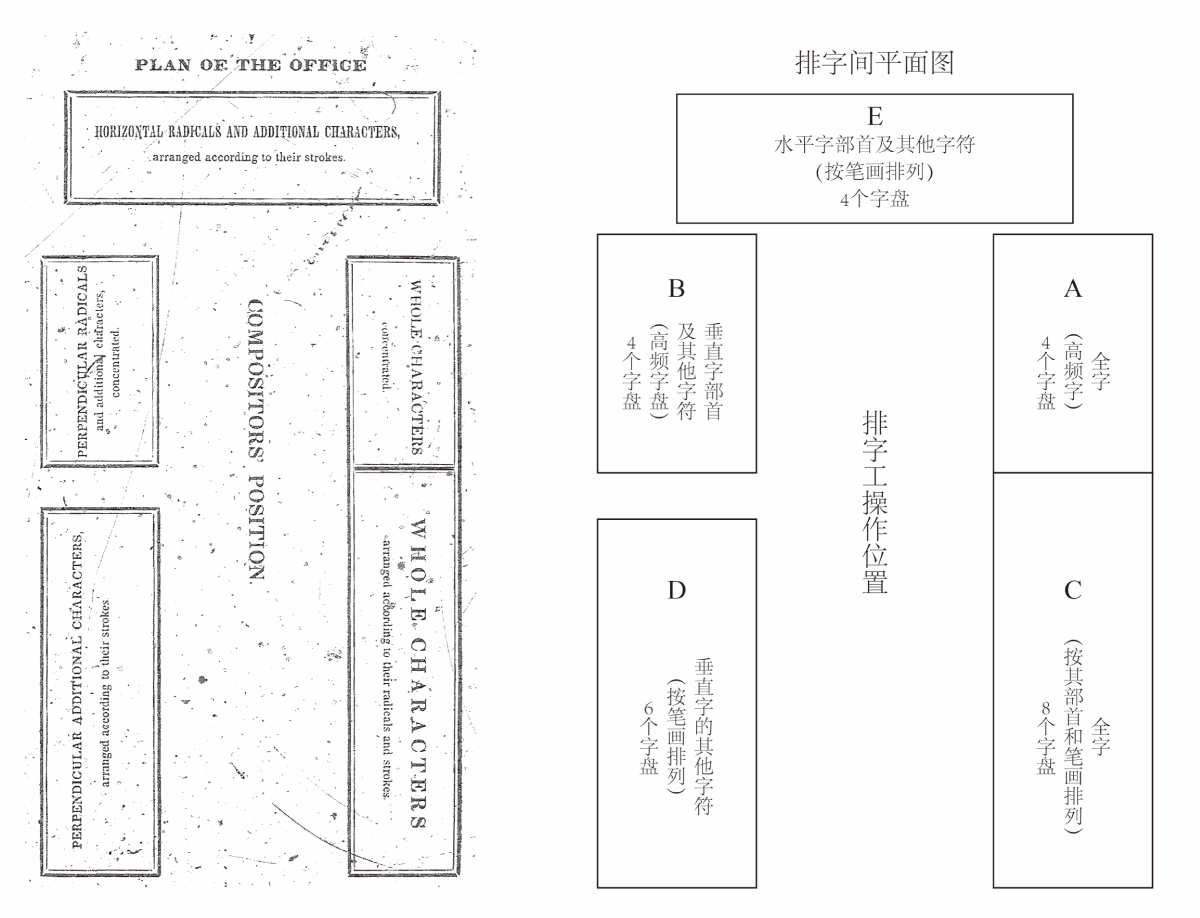

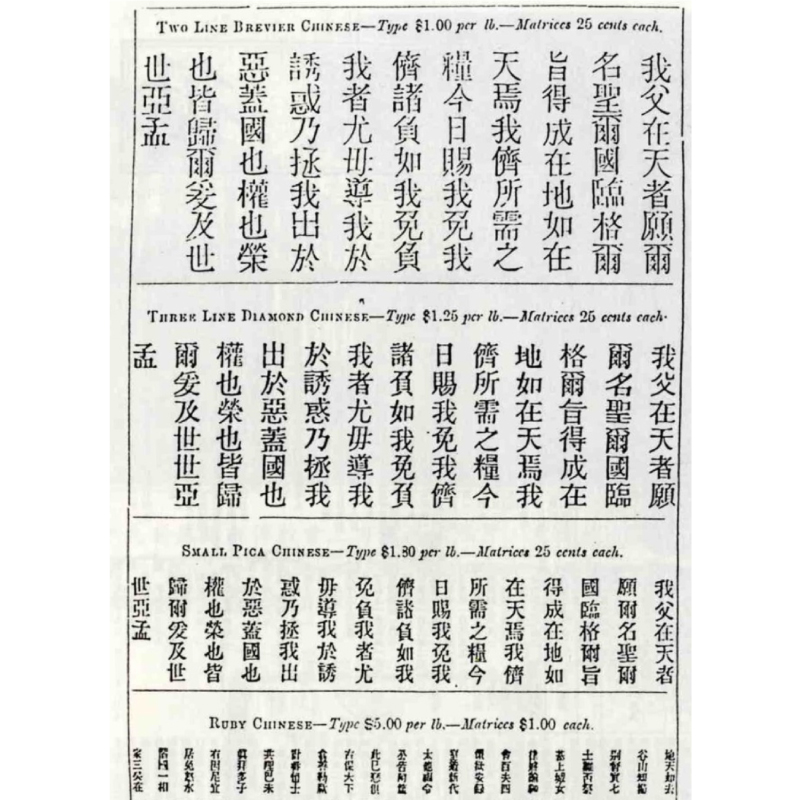

雖然拼合字的「醜陋」為眾人唏噓,然西人非但沒有放棄它,反而大肆追捧,原因在於拼合字在當時具備着無可匹敵的高效、經濟的功能性。在以宗教傳播為使命的文字事工中,字體的審美自然下放到次席,何況俗話說「欲速則不達」,拼合字的「醜陋」自然是情有可原了。拼合字「排列組合」模件化系統所產生的經濟優勢在上文已陸續提及,如縮小鉛字數量、節約儲存空間和成本,我們繼而要討論另一重要方面,即「高效」的操作性能。1844 年的《新鑄華英鉛印》載有長老會教士婁理華為巴黎拼合活字所設計的一套揀字架(下圖)50,這份設計可謂是李格昂「拼合系統」與戴爾「計量基礎」的結晶,實際上《新鑄華英鉛印》的出版宗旨本身就不只在於展現巴黎拼合活字的印字樣,更是重在說明這套揀字系統的排布及其字架的操作方法,以便供人使用,所以將其看做一份設計說明是毫不為過的,正如序言中所述:

事實證明,印刷所里的工人亟待一份正確印刷的印字表單,否則很多時間將被浪費在初學者揀字的過程中。為了這個目的,以及為了滿足廣大熱衷於這項實驗的朋友,我們準備了這本樣本。本書旨在概覽印刷所中的每一個印字及其所在的字盤。51

右:華英校書房所用字架平面圖,筆者譯自《新鑄華英鉛印》,1844 年,國家圖書館縮微文獻。

按圖可見,該套字架被設計成為一個半包圍的長方空間,若一個揀字工人處在中心,那麼在其左右兩邊分別是狹長的「全字」字架和「垂直字」字架,在其 12 點鐘方向上則是「水平字」字架。這一格局首先是由李格昂拼合系統的分類決定的,在拼合系統中數量最多的「全字」鉛字被安排在 12 個字盤中,其次是「垂直字」,置於 10 個字盤中,最少的是「水平字」,置於房間末端的 4 個字盤中。再者,長老會的傳教士也認識到不同漢字的使用頻率有別,如「之、其、爲」幾乎可見於每一頁,但很多如「鬋、閫、毬」在熟知的卷本中幾近罕見,進而基於戴爾的計量基礎設計了從「全字」「垂直字」中抽離出來的「高頻字字盤」(concentrated),所以「全字」字架最終被分為 4 個高頻字字盤與其餘字符的 8 個字盤,「垂直字」則分為4個高頻字字盤(其中包括「垂直字」的部首分體鉛字)與其餘字符的 6 個字盤52。值得一提的是,根據使用頻率設計漢字字架似是婁理華首創,此前戴爾統計的字頻比例並未影響其檢字系統,他也沒有利用部首、筆畫來排布漢字,按《重校幾書作用字集》中的漢字排布,筆者蠡測基本依靠的是「形近」原則。

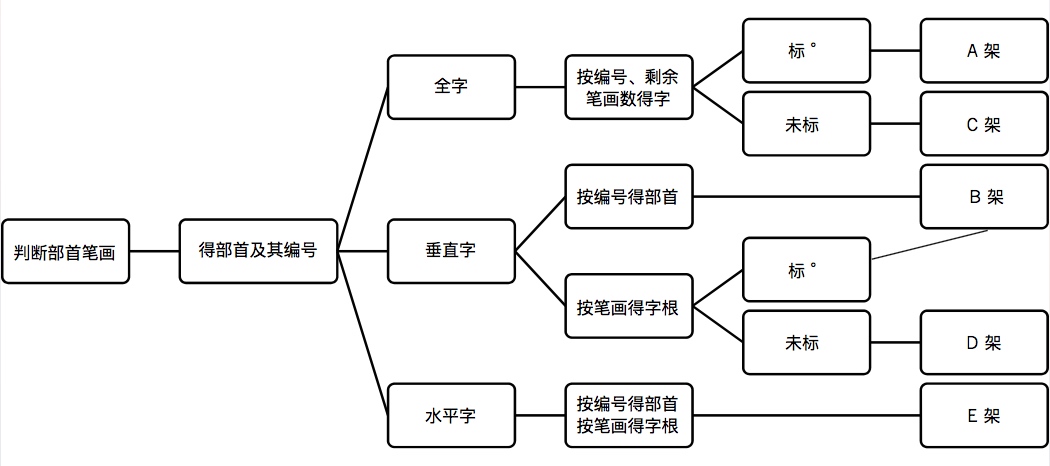

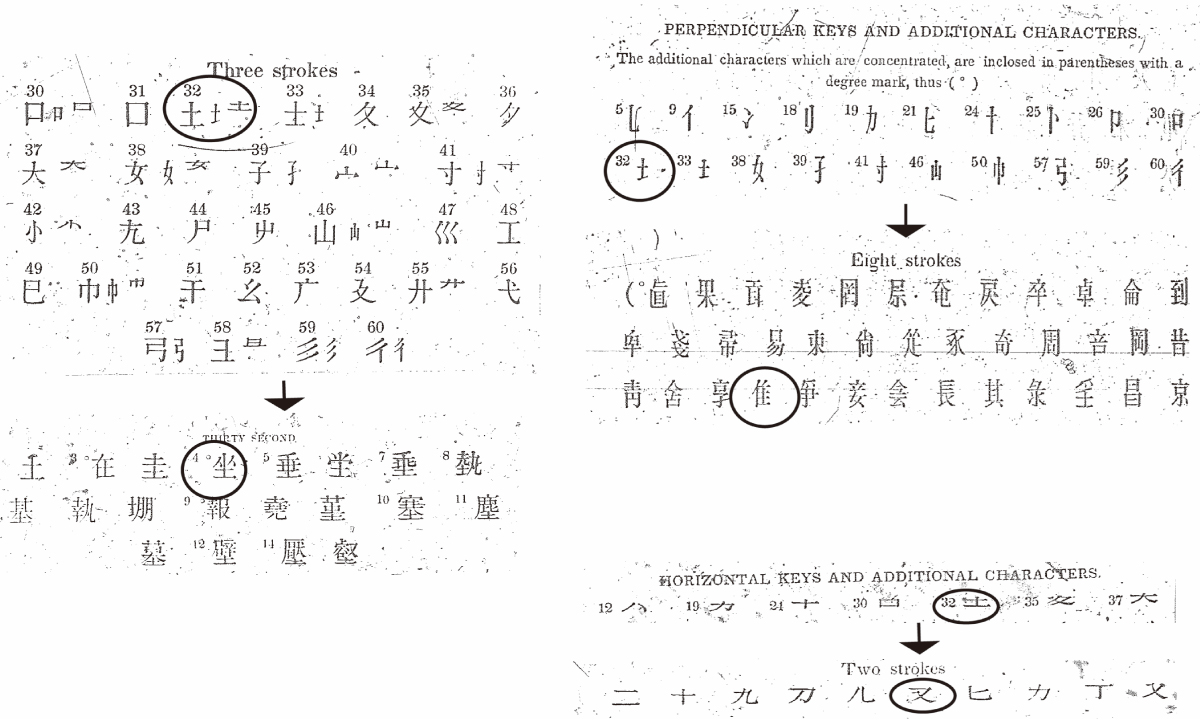

為便於揀字系統的分析,特此譯註了該份字架設計圖,並將各字架按 A–E 標記(上圖右)。和兩個世紀前的金尼閣一樣,在這裡,《新鑄華英鉛印》又一次借用了部首檢字法,依據《康熙字典》的 214 部首、筆畫數由多至寡的順序(即沿襲明代《字彙》《正子通》的衣缽)對李格昂拼合活字進行排布,其中特將戴爾統計出的高頻字用記號「 ° 」標出。筆者揣測這套揀字系統的設計概在李格昂手下已經初具雛形,後由長老會傳教士特別是柯爾和婁理華在配合上述字架的基礎上得以完善。那麼,揀字工究竟如何操作呢?一位不識字的洋人可全憑「看圖」「數數」的方式按以下步驟揀字:

首先數出所需字的部首筆畫數,再於部首表中按筆畫數找到該部首並得其上方對應的阿拉伯數字編號,舉偶如上圖,3 畫(Three strokes)的「土」部對應編號 32,繼而得「土」「」「」三個選項,此時操作者需要自行判斷所需字的結構,若該字是「全字」,如「坐」,其部首為「土」,就可在「全字」字表第 32 項(THIRTY SECOND)下按除部首外的筆畫數(「坐」除部首後為 4 畫,即左上標碼)揀得,而「坐」左上還記有「 ° 」,那麼該字是高頻字,見於 A 架,反之見於 C 架;若該字為「垂直字」,如「堆」,同理依照編號 32 在 B 架中揀得分體活字「」,再按筆畫數在「垂直體」字表 8 畫(Eight strokes)下查得「隹」,但是「隹」被標記「 ° 」,須在 B 架中揀得,最後將二者拼合即可成字;若該字為「水平字」,如「聖」,同理按編號 32 揀得「」,再按筆畫揀得「」,皆見 E 架,所有漢字揀字、拼合的方法都依此類推。標準化揀字系統的設計直接加速了西人排印的速度,乃至一些廉價的「文盲」勞動力也可參與其中,在此規制下,排字工人在 3 步之內就可以準確取到八成隨機要求的字,然而距離最遠的字,也不過 12 步之遙53。

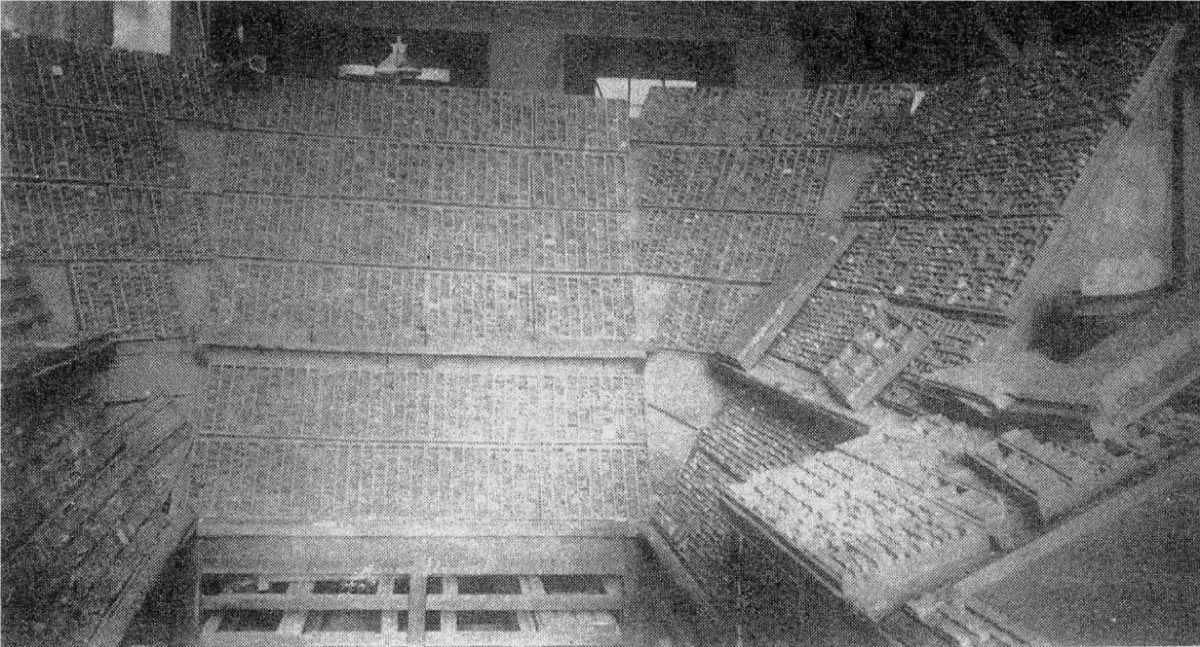

可以說,李格昂的「拼合」與戴爾的「計量」最終被美國長老會的傳教士們完美地糅合,但澳門「華英校書房」遠遠不是歷史的終點。在 19 世紀 60 年代,美華書館的姜別利繼續將戴爾的計量工作推向了頂峰,他在幾位華工的幫助下對照 28 本中文書籍一併結合前人的經驗最終得到一份分有 15 種頻段(從重見二十五次以下到重見一萬次以上)的漢字字頻數據54。據此,姜別利一舉改良了舊制的字架,設計了著名的「升斗架」(又稱「元寶架」「U 型架」「V 型架」)。

其設計將 16 萬鉛字按《康熙字典》部首體例排布在 88 個縮制後的字盤中,排字工的正面為 24 個字盤,正中 8 盤「常用字」,上下各 8 盤「備用字」,其餘裝有「罕用字」的 64 個字盤則分布在排字工的兩邊,按此,排字工速又進一步提高了三倍以上55。其實,「升斗架」仍然延續了半包圍式的格局,所以姜別利的設計很可能也受到了前輩的影響,該字架成為 19 世紀晚期最重要的漢字字架,但這種半包圍式的形制由於趨光性差,在 20 世紀初為「統長架」所代替。總之,在「計量」「拼合」的西式邏輯左右下,漢字字體及其排印生產越來越走向模數化、標準化的軌道,為精進的大機器生產體格所征服。

四、拼合字的影響及號數制的建立

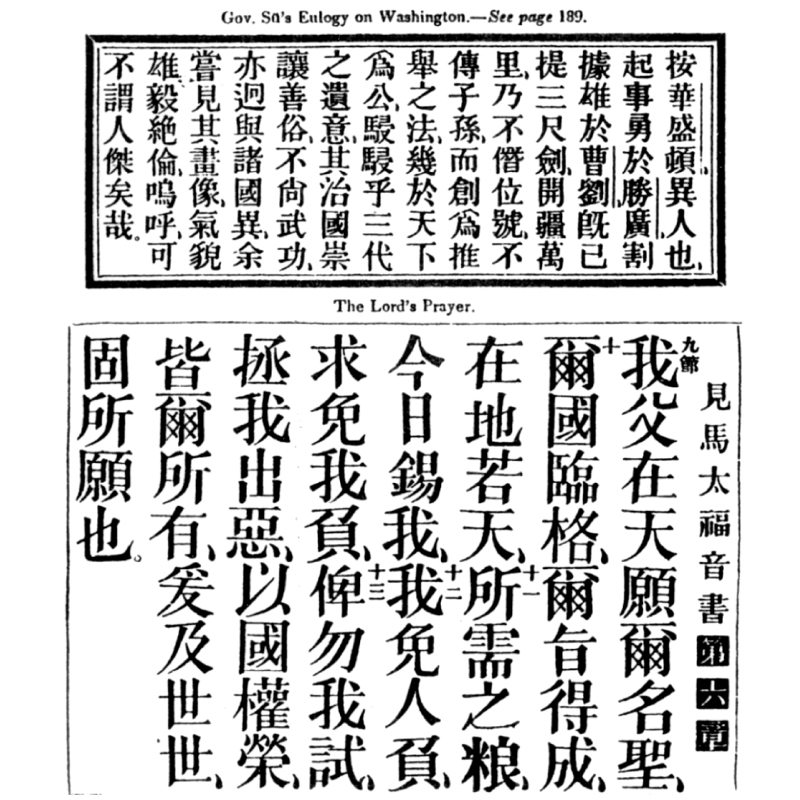

至少自 1844 年起,優美的戴爾體和高效的拼合活字一同為美國長老會所接納並廣泛投入市場,據史料記載 1844 年已經有按此兩種方式印刷的《新約》出版56。1845 年,在婁理華的提議下,美國長老會澳門印刷所「華英校書房」遷至更具戰略優勢的寧波,選址江北岸盧氏宗祠,並易名作「華花聖經書房」57。至少在遷滬前的這段時期中,「華花聖經書房」無疑是在華西人漢文排印出版的中心,無數出版物在此付梓,繼續被改良的戴爾體和拼合活字即成為西人漢字排印所並行使用的兩大重要核心字族。1856 重版的禕理哲(Richard Quarteman Way)著作《地球說略》是珍良的例證,其引言即是用繼承戴爾字體的「香港體」所印製的,而正文由李格昂拼合活字印製。但特別注意的是,以往學界以為《地球說略》的引言是戴爾的活字印刷的58,筆者不以為然,在此試校部分字樣如下:

按表,首列是《重校幾書作用字集》59中的戴爾體60;次列是1845年《中國叢報》刊登的所謂的「戴爾體」61; 再次是1851年《中國叢報》中明確報道的柯爾所製作的「香港體」62;末列是《地球說略》的引言字體63。我們若以《重校幾書作用字集》的字體作為戴爾體的標準,那麼包括《地球說略》引言在內的後三列字體顯然與其有別,變化在於後三者字形一改戴爾體的寬扁而趨向方正,且結體舒朗;單一筆畫的筆形粗細變化更加連貫均勻,沒有明顯的停頓、轉折,特別表現在「丿」畫上;又,在個別字體中部分筆畫更為強烈、險峻,尤見於「以」「父」二字。所以,按圖證,後三者胥為一體,實際上該字體就是繼承戴爾體例的「香港體」。印刷專家柯爾於 1844–1846 年間任美國長老會在華印刷所督辦,特別在華花聖經書房任期間,他在美會的資助下全心致力於改良戴爾體,對其大號鉛字中不對稱的進行了重刻,1847 年柯爾一度似因病辭職,後又應倫敦傳道會之命離甬赴港,在香港將戴爾體的工作臻於至善。截止1851年,柯爾已經完成了其大小獨體鉛字(fonts of solid type)各 4700 個(下圖),可以滿足於任何種類的出版,尤其是小號鉛字幾乎壟斷了當時中國報業的印刷,因其在港期間聲名遠揚,故該字體史稱「香港體」64。

概之,1856 年重版的《地球說略》引言所用字體是柯爾的「香港體」活字而非戴爾的活字,只是《地球說略》刊印時該字體還沒有得名「香港體」。另外,由於戴爾生前為統計漢字花費了大量心血,他真正參與活字設計、研製不多,除了柯爾,戴維斯、斯特羅納克都繼承過他的工作,所以歷史流變造成戴爾體字族的錯綜複雜是需要我們加以謹慎的,而紛繁雜亂也是清民之際西人所制中文字體的一大特點。

《地球說略》中的拼合字較李格昂時期亦有所改進(上圖)。如其中的「蒙」「萬」的結體顯然比早前李格昂的印字大有改觀。事實上,「蒙」儼然可見於《新鑄華英鉛印》的「全字」表,但是李格昂 1837 年試印的《信經》中偏偏沒有用完美而便捷的「全字」,而是用了「拼合字」,這可能是早年的法國排字工因缺乏中文知識而一味地遵從上下結構的機械操作原則所致,但 20 年後的美國人不然,他們似乎更加熟悉中文及這套系統而沒有簡單地照搬法人的定式。再查「萬」在《新鑄華英鉛印》中只能由拼合得到,而《地球說略》的「萬」卻優美而標緻,這概是 1847 年左右婁理華修訂《新鑄華英鉛印》的成果65。不難發現,美國長老會的傳教士對拼合字的「醜陋」確然是有所改進的,是有批判的繼承。更有趣的是,《地球說略》中正文字體下方很多地名的別名由一種小號字體印刷,經筆者再三比對《新鑄華英鉛印》發現,這些所謂的「注釋字體」實際上就是拼合活字中的「字根分體活字」。如其中兩個並列的「阿」,大號的顯然由拼合而得,小號的即獨體鉛字,再查《新鑄華英鉛印》「垂直體」字根表 8 畫竟得到與此「注釋字體」一模一樣的「」,下方的「」亦是同理,該本中亦多有相類之處。那麼,至少從《地球說略》的排印情況中可見,華花聖經書房時期以美國長老會傳教士為代表的西人已經能夠高度自如地運用各套中文鉛字,甚至投機取巧地利用「字根分體活字」佔三分之二方塊比例的特性來應付某些小號字的需求。然上文已述,1856 年柯爾早已研製出了大量的小號「香港體」,在此為何沒有運用仍然待考,筆者蠡測概是鑒於版面風格的統一不得已而為之的緣故,畢竟李格昂的拼合字只有一種字號66。

由此,我們轉向另一個話題——中文字體的大小,即「字號」。我們如今所運用的「號數制」是由姜別利自 1858 年起根據英美點制陸續建立起來的。然而縱觀 19 世紀,對中文字體多樣性的需求在姜別利之前早已有之,亦可明確的是,在 19 世紀漢字融入西方活版術的流變中,漢字字體大小呈現出持續趨微的特徵。早在 20 年前,麥都思就明確地表達了對小號字體的青睞:

他們(即戴爾)以 24 點(two-line pica)大小鑄刻,這顯然將佔據太多空間。這沒有比花費了 8 開 12 卷本的馬禮遜《聖經》中的字體小多少,而馬士曼的《聖經》用更小的字體花了 8 卷本。在中國邊陲的傳教士們打算通過悄悄地散發《聖經》和宗教手冊來進行佈道。只要中國政府還反對我們的工作,繼續將基督教的書籍認作走私品,那麼我們必然需要將經書製作得儘可能得小:為了在中國沿海航行時運輸的方便;也為了中國人手握經書時顯得隱蔽些67。

可見,特別在 19 世紀初期,西人對於小型中文字體的追求很大程度上是源於「非法」傳教的目的,因為基督教書籍在嚴厲禁教的晚清被視作一種明令禁止的走私品,馬禮遜早年在廣州的印刷、佈道活動就曾遭受到清政府的圍剿68。然而隨着中國的開埠,傳教儼然成為「合法事宜」,偷渡問題名存實亡,而貯藏空間、頁面利用率上的經濟性越來越上升為西人渴求小號字體的首要原因,加之本身行文中注釋的實際需求,所以小號的中文字體繼續長期以往地成為傳教士努力的方向。那麼,中文字體的縮小必然需要有統一的制式,英美為首的新教傳教士自然以活版印刷中的英美式點製為參照標準。在姜別利以前,最小的中文字體概是柯爾的 9 點大小(Bourgeois),基本上被認為是鋼上刻字的極限,然似乎只有小部分的嘗試69。直到 1861 年,姜別利於上海美華書館的電鍍銅模法試製成功70,西人能夠通過精湛的電解硫酸銅的方法得到字面平整、字形美觀的金屬活字71,這份設計成為繼拼合活字後晚清西人漢字排印上的又一里程碑,技術的精進為中文小號字體設計迎來了更大可能性,因為此前過小的字體是幾乎無法被衝壓的,只得回歸到最原始的手工鑄刻,於此同時電鍍法也宣告着費工費時的「衝壓時代」落幕。

1862 年姜別利在美華書館開始大範圍地鑄造 11 點大小的「解字」(small pica),「解字」僅用一冊 32 開本即可印製出集美觀、清晰、方便於一體的《新約聖經》72,在當時成為名噪一時的最精良的中文字體,此後他還將小號字體發展到僅有 5.5 點大小的「珍字」(small ruby)。於此,歷來學界多有含糊其辭地表述,認為姜別利設計了一至七號(即顯、明、中、行、解、注、珍)中文字體,此說不然,實際上筆者認為真正為姜別利所設計並鑄造的只有五號「解字」(該體為姜別利的代表作,史稱「上海字」「美華字」)、六號「注字」、七號「珍字」,而他者如「顯字」其實是戴爾大號字的大小;「明字」是德國人拜爾豪斯(A. Beyerhaus)字體的大小73;「中字」是李格昂拼合活字的大小;「行字」是柯爾「香港體」的大小,只是近大半個世紀以來西人設計的中文字體從來沒有被規整地梳理、命名,一直等到姜別利才得以借「中體」取號建制。可能是因為姜別利憑藉著掌中最先進的中文鑄字技術,得以在美華書館內馬不停蹄地展開對前人各種大小中文字體的再鑄與完善,這一勢頭到後任督辦馬蒂爾(John Lowrie Mateer)執掌時亦然,所以極易令人誤解為一至七號字體為姜別利所設計。然已有材料明確表明,如「顯字」是繼「明」「中」「行」「解」之後由馬蒂爾於 1872 年鑄造的(按,此時姜別利已經辭去美華書館督辦之職74)。 就此,特將 19 世紀西人設計漢字大小情況扼要如下(按,附有號數者即屬姜別利之號數制75):

| 號數 | 中名 | 西名 | 點數 | 責任者 | 首刊時間 | 備註 |

| Two-line Great Primer | 36p | 馬禮遜 | 1815 年 | 《華英字典》大號字體 | ||

| 一號 | 顯字 | Two-line Pica/Double Pica | 24p | 戴爾 | 1834 年 | Dyer Font |

| 二號 | 明字 | Two-line Small Pica | 22p | 拜爾豪斯 | 1846 年 | Berlin Font |

| 三號 | 中字 | Two-line Brevier | 16p | 李格昂 | 1834 年 | Paris Font |

| 四號 | 行字 | Three-line Diamond/English | 13.5p | 柯爾 | 1851 年 | Hongkong Font |

| 五號 | 解字 | Small Pica | 11p | 姜別利 | 1862 年 | Shanghai Font |

| Bourgeois | 9p | 柯爾 | 1851 年 | |||

| 六號 | 注字 | Brevier | 8p | 姜別利 | 待考 | |

| 七號 | 珍字 | Small Ruby | 5.5p | 姜別利 | 待考 |

號數制的建立使得半個世紀前令馬禮遜束手無策的歷史難題化為烏有,中西混排的標準體系由此建立,漢字排印在西化的理路上幾近走到了最後地步。姜別利曾道出過「解字」的設計淵源:「設計這套活字的主要目的是儘可能把《聖經》經文在最少只有一冊的可印刷範圍內,中英兩種文字可以夾排夾印,這無疑對學者們提供最大的方便76。」誠然,「夾排夾印」於學識傳播的益處不言而喻。此時,漢字不僅可以和西文混排,進而還可與阿拉伯數字、音符等特殊西號在印面上結合,無不使得數理、音樂等西學的傳習與會通愈加便捷、通達。1897 年路密士編撰的《對數表》刊於上海美華書館,其序有言:

刊是書之意,誠以中土向用之對數表不列較數,故每遇零數須費推算之工,且所印數目既用中華字,則筆畫繁多而字體小,故易模糊不明。至本書所載諸表非面面各具,其應用之較數,更用亞拉伯數目字,排印清晰。則用是書者,庶免煩勞迷離之弊矣。77

倘若我們悉心回顧明清之際,不難發現,在當時西學東漸中諸多西學典籍已經展露了對西號排印的需求,因為用某些數字或數理關係單憑漢字表達或繁瑣或根本無法實現,特別見於《奇物圖說》《西儒耳目資》等書中,都出現了被用以註記的拉丁字母,只不過當時活版印刷並沒有運用於這些書籍上,其中的西文都是徒手雕刻在印版上的,遵守的是中國古代木版印刷一以貫之的邏輯,在寫、刻上具有很大的人本自由度,也就沒有出現中西混排的強烈矛盾。然而,進入 19 世紀鉛與火的時代,面對冰冷、高速的機器生產體格,由刻工或寫工信手決定的字體大小勢必無法與西制接軌,這一矛盾的背後其實是文化殖民所要求的巨大印量在作怪,正如上文所述,笨拙、呆板的木板印刷儼然無力滿足於此,所以要在短期內實現傳道的最大化效益,漢字排印必須與西文同質化,那麼一整套可自由拆合的便捷、高效的漢化「鉛印模式」亟待被設計。從 19 世紀初鉛版技術的實驗到戴爾的計量工作,再到李格昂的拼合設計,乃至姜別利的號數制,西人自始至終依託西方的標準化、模數化體格來努力建構一套能在最大程度上為自己所控、所熟識的漢字規制,以便藉此將數以萬計的字形在確保易認、易讀的前提下「毫髮無損」地納入活版印刷的生產體系之中。

顯然,西人於此是成功的,歷經 19 世紀漢字的「洗禮」,20 世紀初中國近代的印刷資本業開始蓬勃發展,在「洋為中用」的買辦中,排印皆是沿襲着西方的生產制式,而一時間新興的民族印刷資本業也無不依賴西方先進的活版印刷體格,特別是姜別利的電鍍銅模法成為我國近代印刷技術之主流,1907 年上海商務印書館曾正式成立電版組,稍後中華書局、世界書局、文明書局都陸續建立電鍍科,直到 1947 年上海的印刷生產仍然以電鍍法為核心技術之一78。然而,近代印刷術的技術巨變最終致使國人手卷中的漢字已幾近告別了老宋體的古典風韻。隨着近代報業的興盛,更多的庶民觸及到了印字與印刷品,國人無知、麻木的眼睛似乎還來不及懂得「挑剔」便集體無意識似地接納了洋人的設計。繼而,在一種對技術革命的「順從」中,滋生出了泡沫般的膨脹與自負,國人自以為漢字字體就此踏上了工業騰飛之路,實則卻像無頭蒼蠅一樣喪失自我,以至於在 20 世紀 30 年代就有一些有志之士終於不堪忍受五花八門、滿目瘡痍的花體字,或更可說是不堪於字體設計背後潛在的民族意識的淪喪,由此激發了如鄭午昌創製「漢文正楷」這般典型的設計救國運動,來重塑正統的民族形象。無論如何,從 19 世紀起,中國的漢字字體及其排印終究全面步入了近代化、現代化的歷程,成為我國現代意義的漢字設計之嚆矢。

註:

-

參康太一:《19 世紀初駐印新教傳教士之中文印刷出版——馬士曼與塞蘭坡傳道出版社》,《國際漢學》2014 年第 1 期,第 249-250 頁。↩

-

同上,第 258 頁。↩

-

同上。↩

-

Samuel Wells Williams, “Movable Types for Printing Chinese,” Chinese Recorder, VI, 1875, p26.↩

-

Ibrahim Bin Ismail, “Samuel Dyer and His Contributions to Chinese Typography”, The Library Quarterly, vol.54, 1984, p158-159.↩

-

偉烈亞力作「Yong Sam-tak」(Alexander Wylie, Memorials of Protestant missionaries to the Chinese: Giving a List of Their Publications, and Obituary Notices of the Deceased. With Copious Indexes. Taipei: Cheng-Wen Pub. Co., 1967.p3.),故中譯本作「容三德」,但季理斐則作「Yang Shan-ta (Yung Sam-tak)」,可能為楊姓人氏,於此有待考證。(Donald MacGillivray, A Century of Protestant Missions in China (1807-1907), Shanghai: American Presbyterian Mission Press, 1907, p2.)↩

-

K. T. WU, “The Development of Typography in China during the Nineteenth Century”, The Library Quarterly, vol.22, 1952, p293.↩

-

蘇精:《馬禮遜與中文出版》,台北:台灣學生書局,2000 年(民國 89 年),第 80 頁。↩

-

同上,第 91 頁。↩

-

K. T. WU, “The Development of Typography in China during the Nineteenth Century”, The Library Quarterly, vol.22, 1952, p293.↩

-

即麥都思編纂的《福建土話字典》(A Dictionary of the Hok-keen Dialect of Chinese Language),1832 年刊於澳門。「在澳門他利用了東印度公司的中文鉛字,重新開始麥都思的《福建土話辭典》。」(引[美]衛斐列:《衛三畏生平與書信:一位美國來華傳教士的心路歷程》,顧鈞、江莉譯,桂林:廣西師範大學出版社,2004 年,第 34 頁。)↩

-

Samuel Wells Williams, “Movable Types for Printing Chinese”, Chinese Recorder, VI, 1875, p26.這套活字毀於火災的事實見於衛三畏的《中國總論》。(Samuel Wells William, The Middle Kingdom, Taipei: Ch’eng-wen Pub. Co., 1965, p603.)↩

-

原文中沒有提及具體是哪一部門向廣東發出的這一要求,但基本可以認為是「美國長老會」。據馮錦榮先生考,1831 年美國長老會就成立了「美國西部外方傳道會」(The Western Foreign Missionary Society of the United States),致力於向北美洲中、西部的「印第安人族群」,印度北部,非洲西部和東亞傳教。(馮錦榮:《美國北長老會澳門「華英校書房」(1844-1845)及其出版物》,珠海市委宣傳部主編:《珠海、澳門與近代中西文化交流》,北京:社會科學文獻出版社,2010 年,第 271 頁。)↩

-

Chinese metallic types: proposals for casting a font of Chinese types by means of steel punches in Paris; attempt made in Boston to stereotype from wooden blocks”, Chinese Repository, III, 1835, p530.↩

-

Samuel Wells Williams, “Movable Types for Printing Chinese”, Chinese Recorder, VI, 1875, p26.↩

-

夷考 Walter Henry Medhurst, China, Its State and Prospects, with Especial Reference to the Coast of China in 1831, 1832 & 1833, London: John Snow, 1838, pp259-264; “Estimate of the proportionate expense of Xylography, Lithography and Typography, as applied to Chinese printing; view of the advantages and disadvantages of each,” Chinese Repository, III, 1834, pp246-252; “Chinese metallic types: proposals for casting a font of Chinese types by means of steel punches in Paris; attempt made in Boston to stereotype from wooden blocks,” Chinese Repository, III, 1835, pp531-532.↩

-

「字沖」(punch)是衝壓字模中的概念,用字沖造鉛字的過程簡單地講,即是先雕刻鋼製字沖,再利用字沖衝壓出字模(matrix),再從字模中澆鑄出鉛字。「衝壓字模為使用字沖(父型)用衝壓機衝壓而成。字沖(父型)是用雕刻法在軟鋼上製成,然後淬火加硬。」(相關概念見翟銘:《當代排版技術概論》,北京:印刷工業出版社,1994 年,第 50 頁。)↩

-

Evan Davies, Memoir of the Rev. Samuel Dyer, London: John Snow, 1848, p89.↩

-

Id. at pp85-95.↩

-

蘇精:《馬禮遜與中文出版》,台北:台灣學生書局,2000 年(民國 89 年),第 307 頁。↩

-

Evan Davies, Memoir of the Rev. Samuel Dyer, London: John Snow, 1848, pp102-102.↩

-

Id.at p93.↩

-

Id.at p118.↩

-

Ibrahim Bin Ismail, “Samuel Dyer and His Contributions to Chinese Typography”, The Library Quarterly, vol.54, 1984, p167.↩

-

“Characters Formed by the Divisible Type Belonging to the Chinese Mission of the Board of Foreign Missions of the Presbyterian Church in the United States of America”, Chinese Repository, XIV, 1845, p127.↩

-

Evan Davies, Memoir of the Rev. Samuel Dyer, London: John Snow, 1848, pp91-92.↩

-

《重校幾書作用字集》筆者未能寓目,對此討論基於韓琦先生提供的信息。韓琦在 1995 年訪英時,於大英圖書館考訂過該本。(參韓琦:《十九世紀中文拼合活字研製史續考》,第二屆中國印刷史學術研討會籌備委員會編:《中國印刷史學術研討會文集》,北京:印刷工業出版社,1996 年,第 448 頁。)↩

-

Samuel Dyer, “Chinese Metal Types”, Chinese Recorder, II, 1834, pp477-478.↩

-

韓琦先生認為:「戴爾首次對漢字進行了分類,根據使用的頻率、漢字的字形結構,以便研製鋼模,印刷《聖經》等佈道冊子,是漢字拼合活字的創始者。」(見張秀民:《中國印刷史(插圖珍藏增訂版)》,韓琦訂,杭州:浙江古籍出版社,2006 年,第 456 頁。)↩

-

“Chinese metallic types: proposals for casting a font of Chinese types by means of steel punches in Paris; attempt made in Boston to stereotype from wooden blocks”, Chinese Repository, III, 1835, p529. ↩

-

Marcellin Legrand, Spécimen des Caractères Chinois, gravès sur Acier, et par Marcellin Legrand, Paris: Imprimerie de Terzuolo, 1837. ↩

-

同上。 ↩

-

同上。 ↩

-

Samuel Wells Williams, “Movable Types for Printing Chinese”, Chinese Recorder, VI, 1875, p29. ↩

-

“Works at Canton”, Chinese Recorder, IV, 1835, p42. ↩

-

「從中國寄一小包含有八份《中國叢報》的包裹(整個加起來也沒比一本雜誌厚多少)需要 4 磅 13 先令 4 便士,其中每一份報紙的郵資就要 11 先令 8 便士,這在英國僅僅只要 2 便士!……我們恐怕要停止向歐洲傳達我的工作了,除非有什麼辦法降低郵資,或者他們由來承擔。」(引譯自 Ibid. p47.) ↩

-

Evan Davies, Memoir of the Rev. Samuel Dyer, London: John Snow, 1848, p83. ↩

-

根據蘇精先生提要,李格昂印字集概留存有三套,也可詳見本文附錄。〔參蘇精:《馬禮遜與中文出版》,台北:台灣學生書局,2000 年(民國 89 年),第 198 頁下注。〕 ↩

-

據筆者考辨並結合史實,《新鑄華英鉛印》與 1837 年巴黎刊印的 Spécimen des Caractères Chinois, gravès sur Acier, et par Marcellin Legrand 在原理、體例、字體上完全沿襲了李格昂的拼合系統,但美國人在可拼合漢字的總量的記載上時而出現 22841 的說法,與上述 22741 有別,概是長老會記載的筆誤,仍待考。(見 “Characters Formed by the Divisible Type Belonging to the Chinese Mission of the Board of Foreign Missions of the Presbyterian Church in the United States of America”, Chinese Repository, XIV, 1845, pp124; 129.) ↩

-

Walter Macon Lowrie, Specimen of the Chinese Type Belonging to the Chinese Mission of the Board of Foreign Missions of the Presbyterian Church in the U.S.A., Macao: Presbyterian Missions Press, 1844. ↩

-

Marcellin Legrand, Spécimen des Caractères Chinois, gravès sur Acier, et par Marcellin Legrand, Paris: Imprimerie de Terzuolo, 1837. ↩

-

Evan Davies, Memoir of the Rev. Samuel Dyer, London: John Snow, 1848, p96. ↩

-

綜參 “Characters Formed by the Divisible Type Belonging to the Chinese Mission of the Board of Foreign Missions of the Presbyterian Church in the United States of America”, Chinese Repository, XIV, 1845, p129;Walter. Henry. Medhurst, China, Its State and Prospects, with Especial Reference to the Coast of China in 1831, 1832 & 1833, London: John Snow, 1838, p557. ↩

-

Evan Davies, Memoir of the Rev. Samuel Dyer, London: John Snow, 1848, p102. ↩

-

Walter Henry Medhurst, China, Its State and Prospects, with Especial Reference to the Coast of China in 1831, 1832 & 1833, London: John Snow, 1838, p556. ↩

-

取自 Marcellin Legrand, Spécimen des Caractères Chinois, gravès sur Acier, et par Marcellin Legrand, Paris: Imprimerie de Terzuolo, 1837. ↩

-

取自 1834 年戴爾作《重校幾書作印字集》正文首頁。(轉引張秀民:《中國印刷史(插圖珍藏增訂版)》,韓琦訂,杭州:浙江古籍出版社,2006 年。第 455 頁。) ↩

-

Samuel Wells Williams, “Movable Types for Printing Chinese”, Chinese Recorder, VI, 1875, p29. ↩

-

Walter Henry Medhurst, China, Its State and Prospects, with Especial Reference to the Coast of China in 1831, 1832 & 1833, London: John Snow, 1838, p557; Evan Davies, Memoir of the Rev. Samuel Dyer, London: John Snow, 1848, p103. ↩

-

考馮錦榮:《美國北長老會澳門「華英校書房」(1844–1845)及其出版物》,珠海市委宣傳部主編:《珠海、澳門與近代中西文化交流》,北京:社會科學文獻出版社,2010 年,第 280–281 頁。 ↩

-

Walter Macon Lowrie, Specimen of the Chinese Type Belonging to the Chinese Mission of the Board of Foreign Missions of the Presbyterian Church in the U.S.A., Macao: Presbyterian Missions Press, 1844. ↩

-

Ibid.↩

-

Ibid.↩

-

詳見馮錦榮:《姜別利(William Gamble, 1830–1886)與上海美華書館》,復旦大學歷史系、出版博物館編:《歷史上的中國出版與東亞文化環流》,上海:百家出版社,2009 年,第 296-300 頁。 ↩

-

參考同上,第 303 頁;Christopher Alexander Reed, Gutenberg in Shanghai: Chinese Print Capitalism, 1867–1937, Honolulu: University of Hawai‘i Press, 2004. p48. ↩

-

“Characters Formed by the Divisible Type Belonging to the Chinese Mission of the Board of Foreign Missions of the Presbyterian Church in the United States of America”, Chinese Repository, XIV, 1845, p129. ↩

-

由於「華花聖經書房」具體地址鮮有人考,筆者特此略論。據《基督教長老會浙省寧紹中會七年備史》載,「一千八百四十四年……(麥嘉締)買江北盧氏屋並槐花樹下基地一方……是年立印書局於盧氏宗祠,夠辦機器,教華人澆鉛字,電制銅模,排字連墨,印釘裝潢,諸法完備……」(考鮑明鑑、謝志禧:《基督教長老會浙省寧紹中會七年備史》,1927 年(民國十六年),寧波市檔案館藏。)又,《鄞縣宗教志》載,「道光二十五年(1845)二月,美北長老會將上一年一月始設立於澳門的印書館遷移到鄞城江北岸盧氏宗祠內……」(陳定萼:《鄞縣宗教志》,北京:團結出版社,1993 年,第 232 頁。)所以,可以明確的是,該印刷所在美長老會所有的江北岸盧家祠堂內。進一步據1947年浙江省地政局頒布的「美國長老會總差會」土地所有權狀顯示,在美製的地政圖中,鄞縣第一區第四段 2894 號的「崇信中學」(Dʒong Sing School)歸屬於美國長老會,此處是一組由 7 間西式樓屋、4 間西式平屋和 12 間中式平屋構成的建築群,即毗鄰盧家巷。儘管我們無法確切地找到「華花聖經書房」的舊址,但是今天寧波市江北區「盧家巷」的地名依然留存,據家父回憶早年此處確有大宅,其中有甬人俗稱「明堂」的建築格局,所以「華花聖經書房」很可能就是在這一片區,今盧家巷對面,甬江岸邊的幾座洋樓更是見證這段歷史的遺風。 ↩

-

韓琦先生有言:「從 1856 年再版本的正文看,多用的活字也是勒格朗的拼合字,與《耶穌教要理問答》相同。而此書的序是用戴爾的活字印刷的。」筆者蠡測此說有誤。(見張秀民:《中國印刷史(插圖珍藏增訂版)》,韓琦訂,杭州:浙江古籍出版社,2006 年,第 451 頁。) ↩

-

圖引張秀民:《中國印刷史(插圖珍藏增訂版)》,韓琦訂,杭州:浙江古籍出版社,2006 年,第 455 頁。 ↩

-

這份字樣是 1845 年美國長老會為了將戴爾的活字與拼合字作比對說明時所示的,其字形完全是柯爾的「香港體」。這份樣根本沒有被排成可讀的篇章,僅有 14 個字種,這可能是因為柯爾初來咋到,剛剛展開鑄字工作,手上只有這些成品。(考 “Characters Formed by the Divisible Type Belonging to the Chinese Mission of the Board of Foreign Missions of the Presbyterian Church in the United States of America”, Chinese Repository, XIV, 1845, p128.) ↩

-

圖引〔美〕禕理哲:《地球說略》,寧波華花聖經書房 1856 年刊,國家圖書館藏縮微文獻。 ↩

-

圖引 “Characters Formed by the Divisible Type Belonging to the Chinese Mission of the Board of Foreign Missions of the Presbyterian Church in the United States of America”, Chinese Repository, XIV, 1845, p128. ↩

-

圖引 “Specimen of the three-line diamond Chinese type made by the London Missionary Society”, Chinese Repository, XX, 1851, p283. ↩

-

「我可以確切地說,要是沒有柯爾的小號鉛字,中國的報紙根本無法被印刷。」(Samuel Wells Williams, “Movable Types for Printing Chinese”, Chinese Recorder, VI, 1875, p30.) ↩

-

1847年,《新鑄華英鉛印》在寧波由婁理華負責進行了一次增訂,增訂版於 1852 年付梓,英文題名中插補了「Including also those cut at Ningpo」一條。(參見馮錦榮:《美國北長老會澳門「華英校書房」(1844–1845)及其出版物》,珠海市委宣傳部主編:《珠海、澳門與近代中西文化交流》,北京:社會科學文獻出版社,2010 年,第 284 頁。) ↩

-

「這些活字只有唯一的 14 點大小,它們可被用於普通的鉛印(letter-press),不會對頁面的整潔造成影響。」指李格昂的活字。(Walter. Henry. Medhurst, China, Its State and Prospects, with Especial Reference to the Coast of China in 1831, 1832 & 1833, London: John Snow, 1838, p557.) ↩

-

Walter. Henry. Medhurst, China, Its State and Prospects, with Especial Reference to the Coast of China in 1831, 1832 & 1833, London: John Snow, 1838, p556. ↩

-

蘇精:《馬禮遜與中文出版》,台北:台灣學生書局,2000 年(民國 89 年),第 95–98 頁。 ↩

-

Specimen of the three-line diamond Chinese type made by the London Missionary Society”, Chinese Repository, XX, 1851, p283. ↩

-

歷來許多研究錯認為姜別利創製「電鍍銅板法」和改良中文活字發生在寧波華花聖經書房(1845–1859)時期。舉偶如下:「1859 年採用電鍍銅板,首印《鄉訓》7000 冊,不久遷上海。」(俞福海主編:《寧波市志》,北京:中華書局,1995 年,第 1086 頁);「但是與電鍍直接有關係的是咸豐八年(1858),由姜別利(Gamble)在浙江寧用電鍍法製得字模。」(周金保:《電鍍在我國的最早應用》,《電鍍與塗飾》,第 10 卷第 3 期,第 79 頁);「在甬的傳教士又對此加以改進……尤其是印刷行家姜別利主持該所時,他們先以黃楊刻字,間接鑄鍍……1–7 號鉛字,分別冠以顯、明、中、行、解、汪、珍字名稱。」(謝振聲:《華花聖經書房概述》,《浙東文化》,2003 年第 1 期,第 122 頁,其中還將六號「注」字訛作「汪」字);「華花聖經書房採用鉛活字印刷技術,並對中文活字版印刷技術有了新的改進……第一,用電鍍技術對字模製作工藝進行了改進……第二,對排字方法進行了改進……」(蔡罕、黃朝欽著:《寧波新聞傳播史:1845–2008》,杭州:浙江大學出版社,2012 年,第 16–17 頁);「在 1859 年-1860 年間,他還發明了用電鍍法製造鉛活字銅模的新方法,並製成了大小七種鉛字。」(任莎莎:《姜別利任職期間的美華書館與墨海書館的衰敗》,《群文天地》,2010 年第 10 期,第 129 頁);「他於 1859 年開始發明電鍍字模。」(張先清:《姜別利及姜別利文庫》,《國際漢學》,2007 年第 2 期,第 245 頁);「他於 1859 年又發明了鑄造漢字字模的電解法。在 1859–1860 年間,用這種方法共製成大小七種漢文活字六千個。」(胡學彥:《中國最早的現代出版機構之一——寧波華花聖經書房》,《出版史料》,2010 年第 1 期,第 77 頁)。然而根據馮錦榮先生新晉的研究,該試製於 1861 年末在上海美華書館時才初見成果,繼而姜別利又煞費苦心清查中文活字使用的頻率而改良設計中文字架。整個過程絕非一蹴而就,其中號數制的建立也是十分緩慢的過程。(夷考馮錦榮:《姜別利(William Gamble, 1830–1886)與上海美華書館》,復旦大學歷史系、出版博物館編:《歷史上的中國出版與東亞文化環流》,上海:百家出版社,2009 年,第 300–308 頁)。 ↩

-

姜別利電鍍銅模法詳見馮錦榮:《姜別利(William Gamble, 1830–1886)與上海美華書館》,復旦大學歷史系、出版博物館編:《歷史上的中國出版與東亞文化環流》,上海:百家出版社,2009 年,第 302–303 頁。 ↩

-

同上,第 311 頁。 ↩

-

普魯士政府後得李格昂拼合活字一套,德國人拜爾豪斯迅即展開改進工作,其字號在戴爾與李格昂之間,因其字形優於李格昂而受到美國長老會賞識,但後來因同時期的柯爾在華成就顯著,在遠西的拜爾豪斯自然無法與之媲美,加之其的工速十分緩慢,這份拼合字終為“香港體”所埋沒,其字模直到 1859 年才到達中國,但後來由姜別利於美華書館不斷完善並成為十九世紀中後期西人所制中文鉛字中的重要一支。(考 Samuel Wells Williams, “Movable Types for Printing Chinese”, Chinese Recorder, VI, 1875, p30;〔美〕衛斐列:《衛三畏生平及書信:一位美國來華傳教士的心路歷程》,顧鈞、江莉譯,桂林:廣西師範大學出版社,2004 年,第 78 頁;馮錦榮:《約翰·勞理·馬蒂爾(John L. Mateer, 1848–1900)與上海美華書館》,關西大學文化交涉學教育研究中心、出版博物館編:《印刷出版與知識環流:十六世紀以後的東亞》,上海:上海人民出版社,2011 年。) ↩

-

《上海美華書館 1872 年度報告》:「鑄字部門已鑄制四種中文鉛字,即明字、中字、行字、解字和正在鑄造的第五種活字——顯字。」(轉引同上,第 211 頁。) ↩

-

此表參馮錦榮先生研究中徵引的 1865 年版姜氏《花圖(樣本)書》史料。(馮錦榮:《姜別利(William Gamble, 1830–1886)與上海美華書館》,復旦大學歷史系、出版博物館編:《歷史上的中國出版與東亞文化環流》,上海:百家出版社,2009 年,第 309–310 頁);並參何步云:《中國活字小史》,上海新四軍歷史研究會印刷印鈔分會編:《活字印刷源流》,北京:印刷工業出版社,1990 年,第 76 頁;Walter Henry Medhurst, China, Its State and Prospects, with Especial Reference to the Coast of China in 1831, 1832 & 1833, London: John Snow, 1838, pp556-557;Samuel Wells Williams, “Movable Types for Printing Chinese”, Chinese Recorder, VI, 1875. ↩

-

轉引馮錦榮:《姜別利(William Gamble, 1830–1886)與上海美華書館》,復旦大學歷史系、出版博物館編:《歷史上的中國出版與東亞文化環流》,上海:百家出版社,2009 年,第 307–308 頁。 ↩

-

〔美〕路密士:《對數表》,上海:上海美華書館,1897 年。 ↩

-

周金保:《電鍍在我國的最早應用》,《電鍍與塗飾》,1991 年第 3 期,第 81–82 頁。 ↩

4 個相關討論

不知有沒有日本的漢字金屬排印起源史。

太想看全文了。

有的,由於我不懂日文,在做論文的時候雖然關注到很多日本文獻,但沒有能力真正拓展。記得相關領域比較有名的一位日本學者,小宮山博史,事實上還有很多,他們的研究質量都比較高,值得關注。

近來發現一篇文章講述西方的一段中文數字化研究歷史,其艱辛不亞於本文中的一些人,但是是在冷戰時期,特此分享一下:

https://aeon.co/ideas/how-cold-war-rivalry-helped-launch-the-chinese-computer

3 個Trackbacks

[…] 《掌控東方:晚清西人漢字排印的模數化系統設計》 […]

[…] 羅佳洋所撰〈掌控東方:晚清西人漢字排印的模數化系統設計〉,內含漢字活字字架的相關介紹,刊於 Type is Beautiful […]

[…] 柏林活字的歷程可以看出,整套字體從開發到使用是一個非常國際化的過程。雖然比之前的巴黎活字有所進步,但仍有缺陷:在柏林的鑄字師貝爾豪斯的中國文化素養不足,部分字形不符合中國人閱讀習慣;而出資訂購的傳教士婁睿(Walter Lowrie)在簽合同時執意採用分合活字技術,也對後來的鉛字質量造成影響。花費十年之久製作出來的字最後不得不由美華書館負責人姜別利進行重修,後來才作為美華書館的活字家族之一被沿用了相當長的一段時間。整個過程雖然曲折,但傳教士的努力直接推動了中國活字印刷的前進與延續。 […]