在 19 世紀英國,一群同道的藝術家、手工匠人和文人興起了「藝術與工藝運動」(Arts and Crafts Movement)。他們抵抗機器化及流水分工的生產方式,希望恢復英國傳統的手工藝精神,甚至意圖重建某種理想化的中世紀社會生活形態。

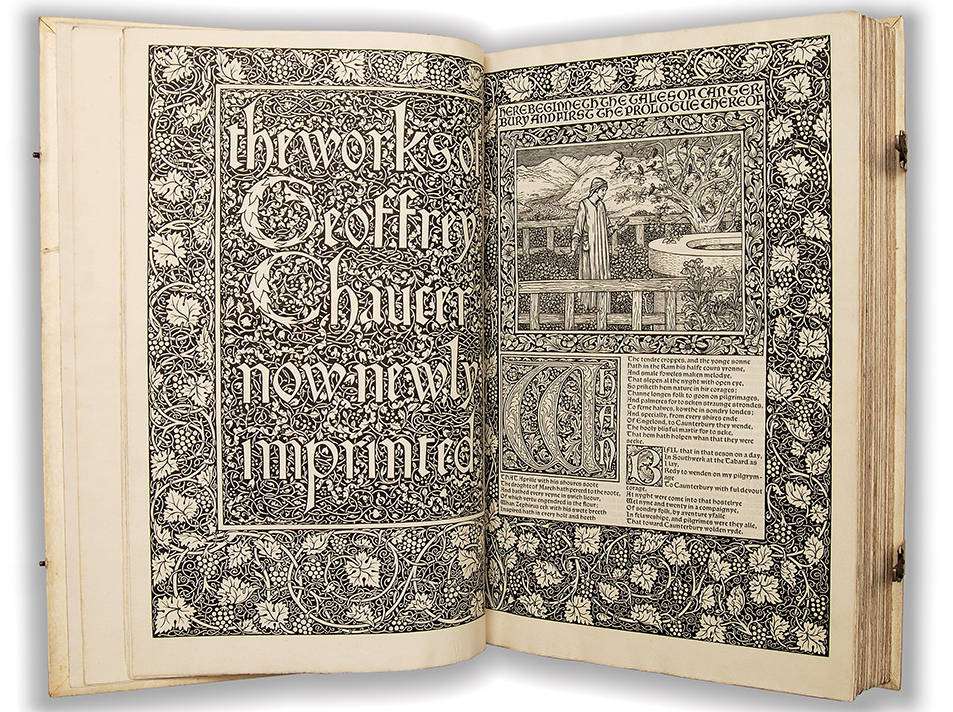

提出「藝術與工藝」(Arts and Crafts)這一說法的人,是當時的印刷匠、書籍裝幀師 Thomas Cobden-Sanderson。1887 年,他建議某個籌備裝飾藝術展覽的社團命名為「藝術與工藝展覽社團」(Arts and Crafts Exhibition Society),後來藝術與工藝運動也隨之命名。第二年,運動領導者 William Morris 成立了柯姆史考特出版社(Kelmscott Press),致力於出版精裝插圖本。柯姆史考特出版社對立於粗糙的工業印製,掀起了 19 世紀末、20 世紀初的私人出版(private press)風潮。

鴿子出版社

Morris 的創業,深受一場講座的啟發。講座主題關於精緻印刷(fine printing),唯美主義作家王爾德(Oscar Wilde)曾評價它「是一場及時雨,所有出版商們都應該將內容銘記心上」。主講人 Emery Walker 是一位刻印師,同時還在倫敦西部經營着一家照相凸版印刷社。

與印刷社一巷之隔,Thomas Cobden-Sanderson 開辦着一家裝訂所。Cobden-Sanderson 和 Walker 兩人都是藝術與工藝展覽社團的核心成員,也跟 Morris 關係密切。Walker 的人脈和印刷知識幫助柯姆史考特出版社取得了最初的成功。1896 年 Morris 離世後,Cobden-Sanderson 開始邀請 Walker 一起成立新的出版社。四年後,59 歲的 Cobden-Sanderson 和 48 歲的 Walker 開始了他們共同的新事業——鴿子出版社(Doves Press)。

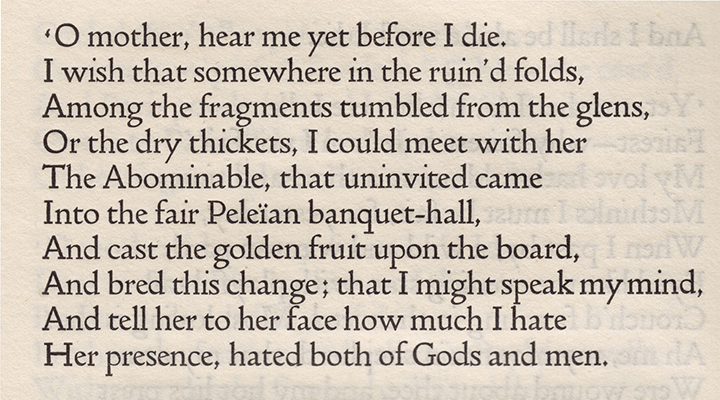

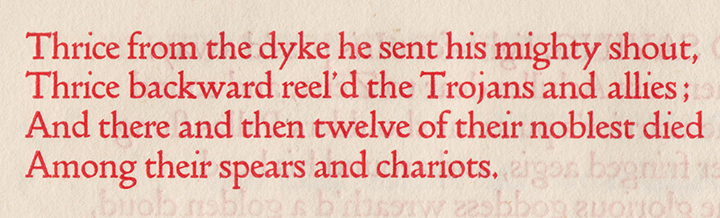

柯姆史考特出版社的書籍有大量插圖,印刷緊密,是中世紀風格的精品。與之相比,鴿子出版社則簡潔現代,只用 Edward Johnston 繪製的彩色首字母做裝飾。

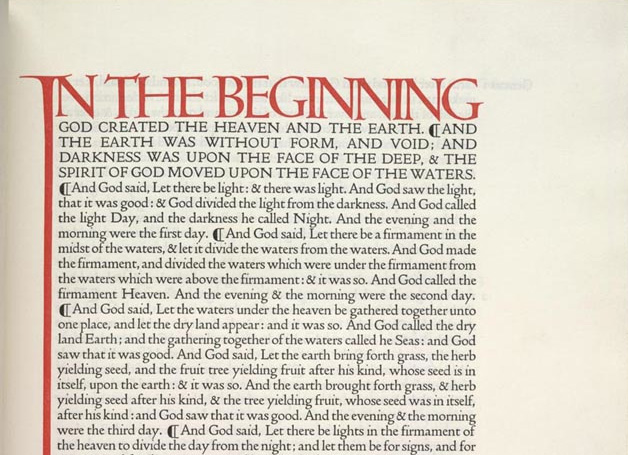

1902 年,鴿子出版社藉《失樂園》的出版聲名鵲起。而 1902 年到 1905 年相繼出版的五卷英文《聖經》,在今日的印刷出版界也是極富聲名。當年,人們在書籍完成前就已早早下單,總共 500 冊印本銷售一空,為出版社帶來了 500 英鎊的收入。如今,一本鴿子版《聖經》已經可以賣到 30000 美元。——這些出版物全部使用鴿子出版社的專用字體。在 1901 到 1905 年間,蘇格蘭愛丁堡負責鑄造(casting)這些金屬字模的廠商,也因此獲得了 250 英鎊以上的收入。

鴿子字體的誕生

鴿子出版社在成立之初,就決定仿效柯姆史考特,設計自己專用的字體。柯姆史考特的 Golden 字體由 William Morris 主導設計,復刻自 15 世紀法國刻印師、字體設計師 Nicolas Jenson 的名作 Venetian 字體。

Venetian 迴避了哥特字體的式樣,優雅但沒有繁複的修飾,清晰易讀,受到當時印刷和裝幀界的歡迎——這跟 Cobden-Sanderson 的期望非常符合。在此基礎上,他想要復刻出一款符合時代精神的字體。Walker 印刷社的僱員 Percy Tiffin 花了幾個月的時間繪製了前期圖紙,重畫了 Venetian 原有的字母,並補充了一些新的。1899 年,出版社委託刻字師(punchcutter)Edward Prince 雕刻陽模(punch)。整項工作歷時兩年。

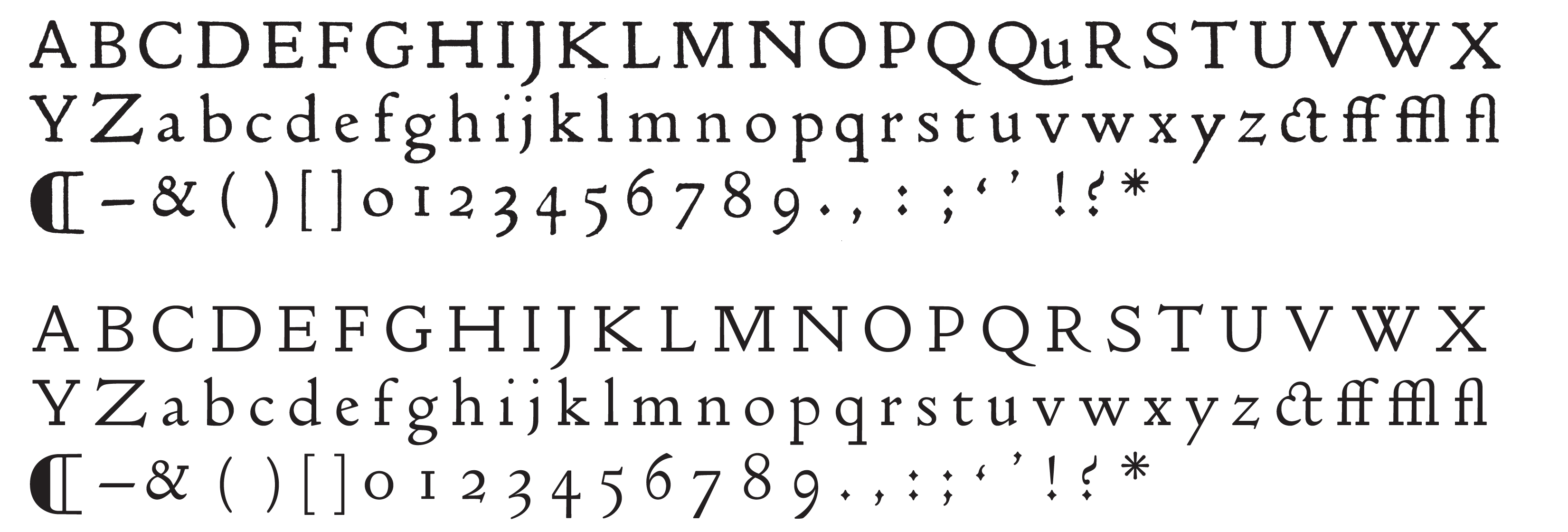

新字體與出版社一樣,命名為「Doves」(鴿子)。這是一款優質的正文字體,只有 16 pt 一種字號,而且比 Morris 的 Golden 字體更忠實於原版 Venetian。Simon Garfield 在《字體故事》(Just My Type 中譯版)里寫道:「Doves 的間距寬裕,易於識別,字母 y 那沒有捲曲的降部、c 和 t 連接而成的合字、字母 g 的底部字碗(bowl)有一定的角度,這一切都讓它富有動感,好似一架正在起飛的直升機。」儘管有些人對小寫字母 y 筆直的降部(descender)保留意見,還有些細節控抱怨「H」的橫划過於粗重,但這並不妨礙 Doves 字體整體的成功。當代評論家 A.W. Pollard 在《泰晤士報》(The Times)中這樣說:「之後再也沒有這樣優雅的羅馬字體被製造出來了。」

鴿子字體的沉沒

儘管《失樂園》和《聖經》的出版取得了成功,但到了 1908 年,由於訂閱量的減少,鴿子出版社陷入了財務困境。此時,兩位合伙人的關係也出現了裂痕。一方面,出版社只是 Walker 眾多興趣中的一個;他的私人生意和社團工作佔滿了日程,出版社的事務只是簡單露個面。另一方面,Cobden-Sanderson 是一個強迫症式的完美主義者,總是指摘 Walker 的品味。Cobden-Sanderson 死後,他的一個學徒說,師傅的自負幾乎病態,根本沒有能力與他人合作。

出版社最初由 Cobden-Sanderson 的妻子 Anne Cobden-Sanderson 出資。Anne 是一位社會活動家,為婦女爭取參政權利。她的父親 Richard Cobden 是著名期刊《經濟學人》(The Economist)的創辦者。由於 Cobden-Sanderson 一家出資並負擔全部虧損,因此他與 Walker 的協議是:Cobden-Sanderson 固定領取少量工資,剩餘利潤由兩人平分;如果散夥,Walker 可以帶走一整套 Doves 鉛字,供自己使用。

1906 年,Cobden-Sanderson 要求終止與 Walker 的合作。為了獨自經營出版社,他願意向 Walker 支付現金以此留住 Doves 字體,但被 Walker 拒絕了。一場長久的糾紛由此展開,期間 Cobden-Sanderson 甚至禁止 Walker 進入出版社。Cobden-Sanderson 給朋友寫信說:「他似乎沒有意識到我是誰,我是個狂熱的夢想家。和一個狂熱的夢想家作對,只會徒勞無果。」劍橋 Fitzwilliam 博物館的策展人 Sydney Cockerell 是他們的朋友,提出了一個折中方案:Cobden-Sanderson 繼續經營出版社,並可以獨自使用 Doves;當他死後字體則轉交給 Walker。兩人接受了調解,這段合作在 1909 年的 7 月畫上了句號。

然而,Cobden-Sanderson 私下裡無意守約。早在二人爭執的高峰時期,他就讓蘇格蘭的鑄造廠將 Doves 字體的所有陽模(punch)及活字矩陣(matrix)寄到自己的裝訂所里,之後保存了好幾年。與 Walker 達成妥協後,為了讓出版社繼續存活,Cobden-Sanderson 被迫減少生活花費,將卧室搬到了裝訂所的閣樓里。1913 年,他打算處理掉活字及模具,切斷重鑄 Doves 字體的可能性。

從 1916 年的 8 月到 1917 年的 1 月,Cobden-Sanderson 持續地在哈默史密斯橋(Hammersmith Bridge)西側丟棄 Doves 字模。 他只在黃昏後進行這項活動——從酒館半英里外的裝訂所出發,前後花了約 170 次,丟棄的金屬活字總量多達 1 噸。起初,他將整頁的活字矩陣投入河裡。漸漸地,他像喂鳥一般將字模從口袋裡一個一個丟出。後來,他找到了一個帶滑蓋的小木盒,自己用膠帶做了把手,能很好地將活字撒入水中,同時又不易被路人察覺。

這個犯罪般的舉動,一方面出於私人怨恨—— Cobden-Sanderson 不想讓字體落入 Walker 的手中;另一方面則出於他對手工藝的熱愛之情——使用 Doves 的書可能不再是自己精心印製的,只要想象一下這種情況他就十分痛苦——這同樣也因為他對當時的新技術及生產變革非常厭惡。Cobden-Sanderson 痛恨機器化的工業生產方式,在日記中也曾寫下:只有將字體交給泰晤士河,它們才永遠不會被「不用人的手和胳膊印刷的出版社」所使用。

數字化重生

一百多年後,字體設計師 Robert Green 花了三年的時間重新數字化了這款著名字體。這是 Doves 字體被泰晤士河吞沒至今,第一次復刻並公開發布。雖然 Torbjörn Olsson 在 1995 年也製作過復刻版 Doves 字體,但並未發表。

Green 自己說,他的數字版並不是真正的 Doves 字體,原版已經永遠丟失了。但這是用心繪製的「數字複印件,保留了原版的幾何形態和字型(letterform)」。

Green 開始研究 Doves 是因為之前他想用這款字體卻找不到數字版:「我在網上找到的都是些低分辨率的 JPEG 圖片,完全不能用作參考。」為了搜集更多的材料,他先是去大英圖書館找到了鴿子出版社所有出版物的複印件;之後又買了 Marianne Tidcombe 寫的關於鴿子出版社的書,其中收錄了一些 Percy Toffin 的圖稿。接着他花了一年的時間嘗試解讀 Edward Prince 的字模;但難度非常大,光理清小寫 d 和 g 之間的關係就花了三個月。

後來出現了一些轉機。Green 在書商 Maggs Brothers 出版的《珍本和手稿》(Rare Books and Manuscripts)中發現了罕見的 Doves 殘片。同時,字體設計師 Jeremy Tankard 告訴他自己有鴿子版《聖經》的其中一頁,上面印有「q」和「z」——這兩個小寫字母 Green 之前一直無法還原。另外,他還從英國皇家藝術學院(RCA)的前任教員那裡得到了建議。這些都為他的工作帶來了新的突破。

搜集到的圖像素材需校勘和檢驗,並進行數字化修復。這是一個反覆迭代的繁瑣流程:低分辨率的圖像素材經插值放大,轉繪成矢量圖形;繪製出的矢量字型不斷地跟較新、較優的素材進行對比,並再次重繪;不同單字的字重(weight)和重筆(stress)也需交叉對照,如果發現欠缺後則開始新一輪的重繪。最終,字體的原貌開始顯現。為了得到完美的曲線和精準的襯線,他至少重畫了 120 遍。「我不太清楚我為何開始。到最後它佔用了我的全部生活。」

Green 重繪出兩個版本:SS Doves Revival 和 SS Doves Punchcut。前者是原始字型的現代更新版,邊緣更加銳利,元素間一致性更強;字碗(bowl)、主幹(stem)、襯線(serif)及其過渡(bracket)比原版遵循更加嚴格的規則。後者更忠於原版 Doves,更加柔軟,更有「人」的味道;它體現了 Doves 的書法起源,保留了許多美妙的怪癖,在小寫字母中尤其顯著。

Green 在原版 Doves 的基礎上增補了字符數量。原先大約只有百來個字符,Green 的數字版則有 350 個,其中包括了冰島文字母 thorn (Þ, þ),德文字母 esset (ß) 以及歐元符號、「@」符號等現代字符。原版單一的 16 pt 字號也在數字版中得以拓展。

參考資料

- “Famous type: The fight over the Doves,” The Economist, 21 December 2013.

- Rachael Steven, “A digital Doves Type,” Creative Review, 1 November 2013.

- Robert Green, “Reviving the Doves Type – Part I,” 7th Seal Type, 10 September 2011.

- “The Doves Type™ revival,” Typespec.

- “The Doves Type™,” Typespec.

- “Doves Type from Seventh Seal – anyone see this yet?”, Typohile.

- “The Kelmscott Press Chaucer (1896),” The Victorian Web.

- Mike Evans, “Death of a typeface: The secret of the Doves Press,” Macfilos, 22 January 2014.

- Oscar Wilde, Printing and Printers”, Pall Mall Gazette, 16 November, 1888.

- 西蒙·加菲爾德著,吳濤、劉慶譯,《字體故事:西文字體的美麗傳奇》,電子工業出版社,2013 年 1 月 1 日.

3 個相關討論

小寫 i 的處理真是特別……

確實很有意思。

有點意思

2 個Trackbacks

[…] 動蕩的魏瑪共和國雖然內憂外患,但也見證了藝術和美學的狂飆突進。正如本系列的第一篇所說,那時在英國處於鼎盛的工藝美術運動幾乎影響了全歐洲,在德國也掀起了私人印刷坊的熱潮。維甘德受英國鴿子印刷坊(Doves Press)的影響,抱着一腔熱血,又得到了父親的注資,決定在不來梅書坊做出一番功績。他迅速在 1912 年招到了印刷領班萊納克(Josef Lehnacker3)和工人福斯溫克爾(Franz Voßwinkel);不久還有另外一位重磅人物加入,她就是安娜·西蒙斯(Anna Simons4),是有歐洲「現代書法之父」之稱的愛德華·約翰斯頓(Edward Johnston)的親傳弟子、E.R. 魏斯的書法老師。她為不來梅書坊幾乎所有的書籍貢獻了自己的書法。 […]

[…] 聯想十九世紀末和二十世紀初歐洲普通民眾的生活狀態,就能理解「看得透」這一物理性質的誘惑。當時的城市規劃理念尚未成熟,恰好碰上了資本主義的高速發展。一幢幢工廠平地起,貧苦勞動人民在潮濕、骯髒、嚴重污染的生活區密集地共居,正是傳染病滋生和傳播的溫床。如果可以說威廉·莫里斯(William Morris)式的回歸中世紀田園是一種矯枉過正的應激,那麼對白牆白頂玻璃房的推崇則無疑顯得更為進步。畢竟這些裝潢特徵最初就發源於醫院和療養院,目的就是通過白色塗裝和透明材料讓污垢和病菌無所遁形。柯布西耶戰前的著名教條「建築是生活的機器」在當今可能會令人聯想到對工具理性的盲目崇拜,但那時或許潛藏着另一種考量:在設計中考慮了採光角度和通風流暢性的建築,是維持生命的「保健儀」,住戶應該感激和乖乖聽從它的指示。 […]