在《堡壘之夜》中舉辦的 Ariana Grande 虛擬演唱會。圖:Epic Games

在《堡壘之夜》中舉辦的 Ariana Grande 虛擬演唱會。圖:Epic GamesMetaverse(元宇宙,一譯「超宇宙」)在今年成為了互聯網風投圈的熱詞。當 Epic Games、Facebook、Roblox、騰訊和字節跳動等巨頭紛紛將「構建 Metaverse」寫進自己最新的使命宣言或招股書的同時,有關「元宇宙」是什麼、將有怎樣的體驗、實現的技術路徑、將創造怎樣的價值等討論也火熱展開。科技公司對「元宇宙」的想象大同小異:它是移動互聯網的繼承者,是一個可以置身其中的虛擬環境,以全真的體驗和平台間的互操作性(interoperability),實現用戶的沉浸式娛樂、社交、經濟活動,並且從某種程度上融入實體生活而產生變革性的影響。

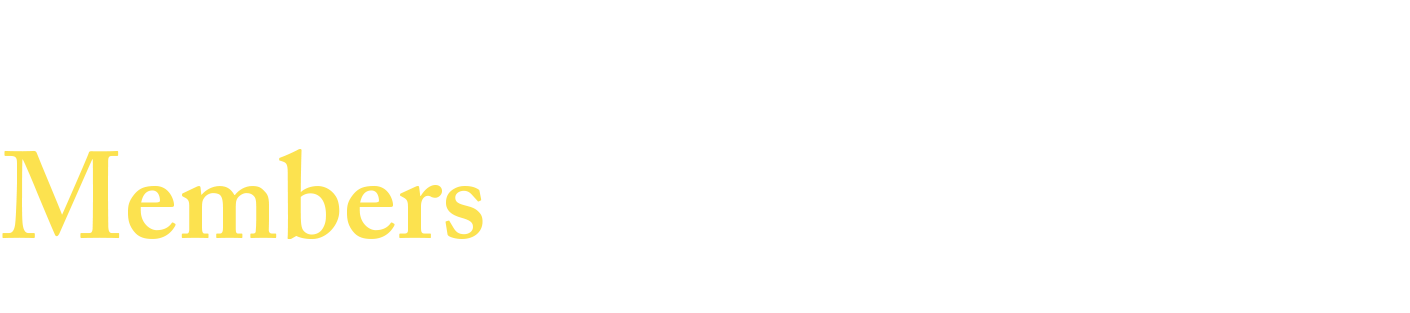

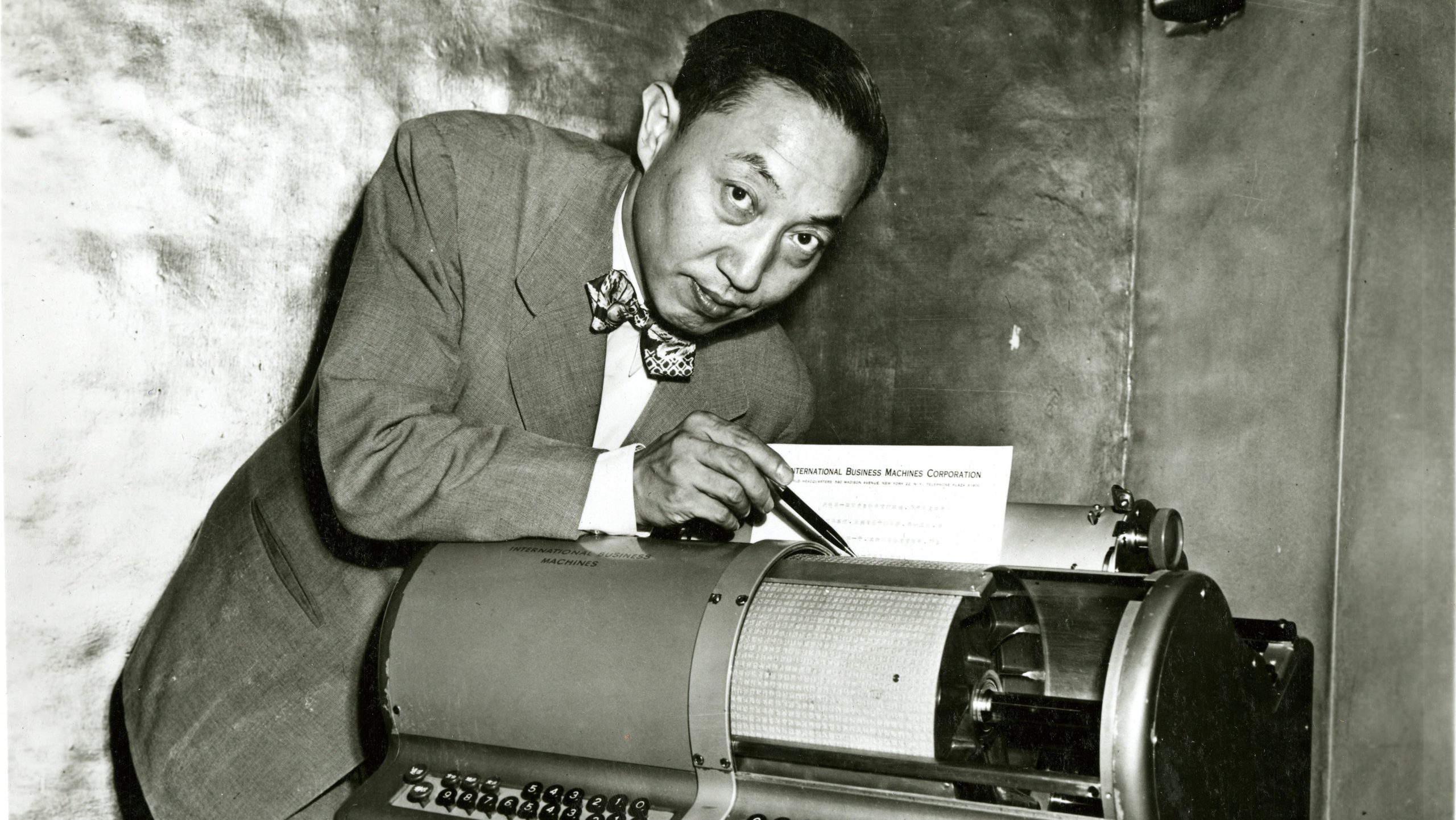

電華打字機,由高仲芹發明,IBM 製造。© The Smithsonian

電華打字機,由高仲芹發明,IBM 製造。© The Smithsonian全球規模最大、最成功的電信公司之一,名字中卻帶有「鐵路」二字,這是為什麼?

我在每個學期的信息史課程中都會先用這個問題來刁難斯坦福的學生們。其中提到的電信公司是斯普林特(Sprint),全名是「南太平洋鐵路內網電信公司」(Southern Pacific Railroad Internal Networking Telecommunications)。隨後,我就會簡明扼要地普及一番關於美國通訊基建的歷史知識,而這些史實總是能讓他們大開眼界。

鐵路,以許多方式為現代美國及至全球的信息架構鋪設了第一層歷史基礎,我這樣解釋。在電報技術興起時,工程師基本上都會選擇沿着南太平洋鐵路等已經打通的鐵道線路來鋪設電報線,畢竟有現成的工程,何必再重新砍樹開路、穿河過橋呢?不久後,又有了光纖通訊,大多也以同樣的方式,沿着一百五十多年前初次聯通美國各地的火車軌道來進行基礎建設。

「鐵路是誰建的呢?」我接着問。一位學生答:「中國移民。」

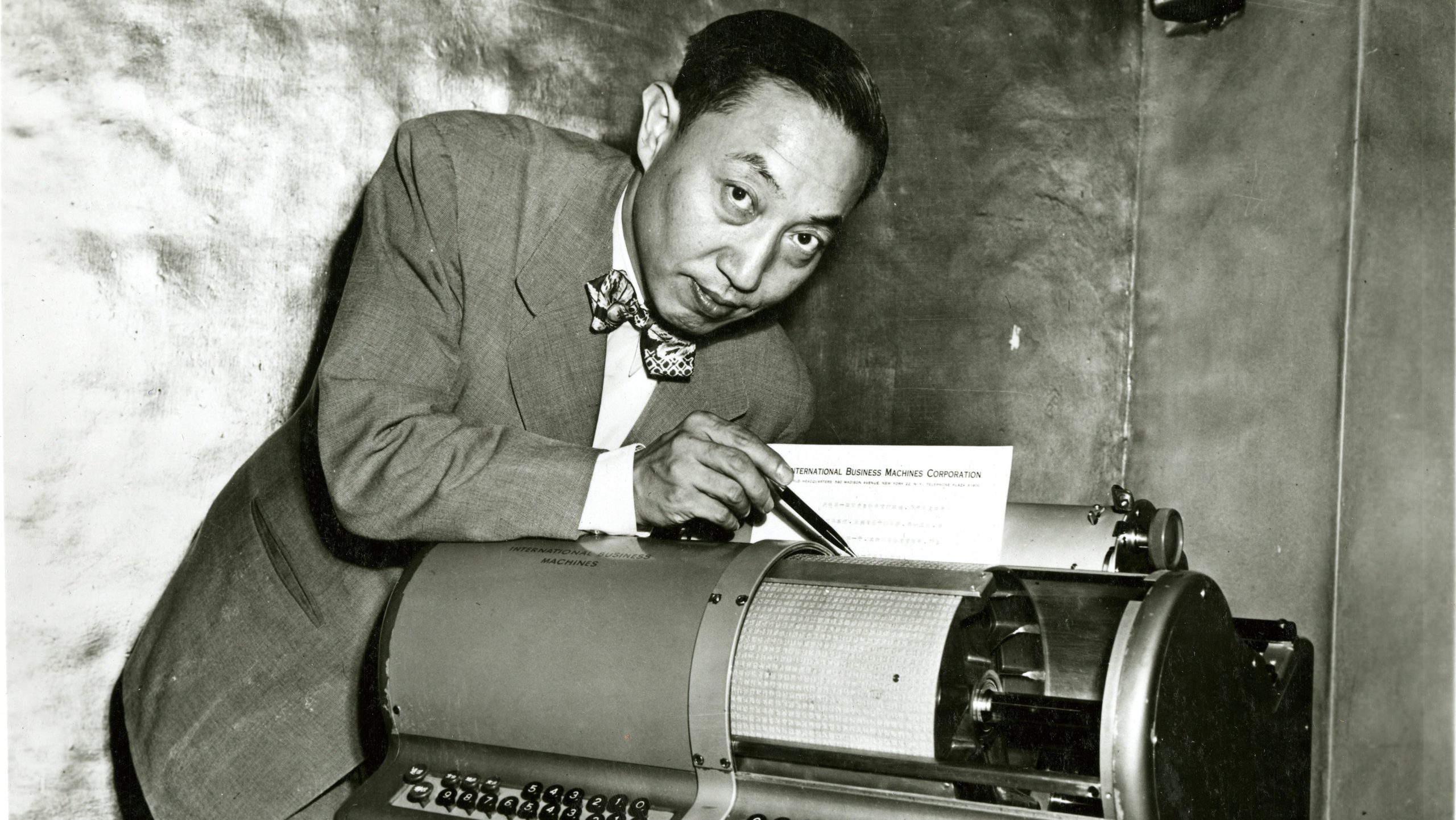

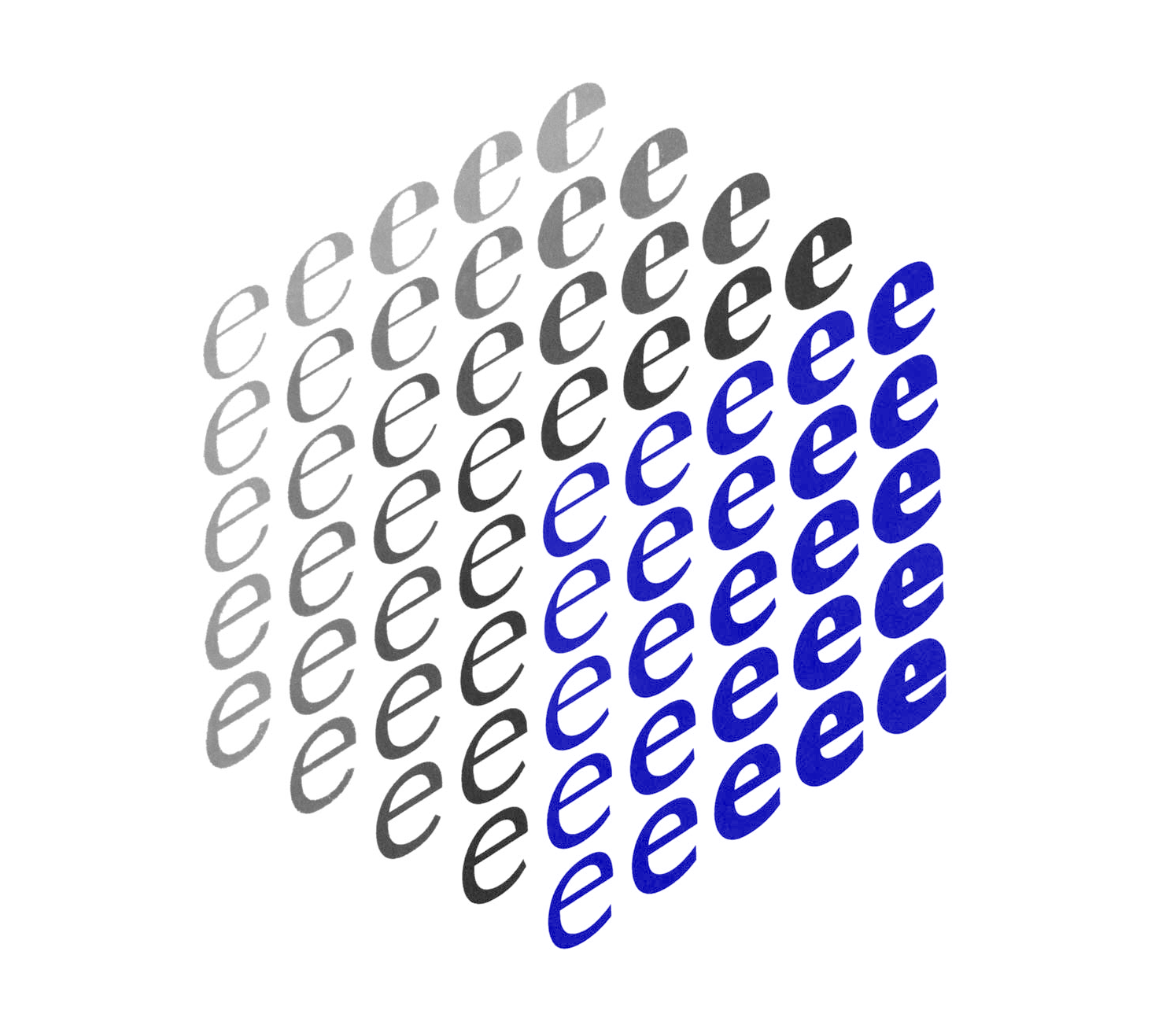

最近我看到了伊夫斯·彼得斯(Yves Peters)在推特上詢問圖中尖刺的正式名稱叫什麼,我簡短地回答了一下(劇透:這叫光陷阱!)。我覺得在這個話題上還有更多值得探索,因此決定寫點東西,不只關於光陷阱,還會包含類似的概念和造型。在字體設計師的生活中,總有那麼幾天想要就這些東西寫上個四千字,而不考慮言簡意賅。

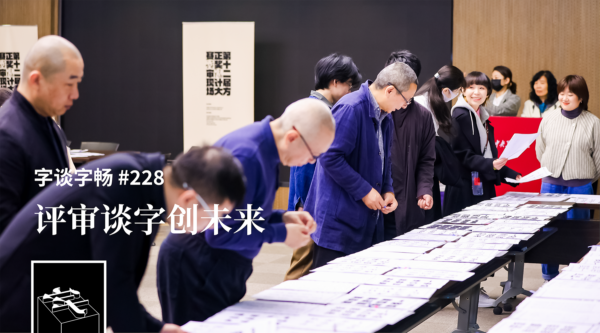

編者按:2021 年 4 月 27 日,

ATypI(國際字體協會)

正式宣布撤回其於 1962 年採納的「Vox-ATypI 字體分類系統」,並取消對其背書。當設計界再次開始討論為什麼這個分類法能使用長達半個世紀之久、其到底有什麼存在的意義和作用、而為什麼在這個時間點被撤回時,我們必須先了解這個分類法的內容到底是什麼,其產生背景和適用範圍,這樣才能對其作用有更客觀的判斷。作為各種討論的起點,本站特此刊出漢儀字庫資深字體設計師張暄的演講稿,以饗讀者。

Vox-ATypI Classification(以下暫譯「Vox 分類法」)是一個經典拉丁字體分類法。漢儀字庫在培養西文設計師時,這是新人們開始正式職業生涯時首批要學習的內容之一。現在我們一般認為,這是一個頗為傲慢的、西方中心化的分類法——畢竟它總共四大類,而前三類都是拉丁字母內部的細化分類,第四類叫做「所有其他非拉丁」。但是這並不影響我們對它的學習和使用,在實際應用中它通常只扮演着一個有效的拉丁字母字體分類法的角色。

赫里特·諾爾澤(Gerrit Noordzij)先生不幸於 2022 年 3 月 17 日在荷蘭梅珀爾逝世,享年 91 歲。謹以此文送上我們對他的追思。

荷蘭字體設計師、書法家赫里特·諾爾澤(Gerrit Noordzij, 1931–2022)在 1985 年出版的《筆劃:書寫的理論》(The Stroke: theory of writing)一書,可以說是對他的文字設計/書寫理論的最精簡有力的詮釋。該書翻譯成多國文字,數次重印,2019 年 4 月初又重新發行了英譯版。德國字體巨匠施比克曼(Erik Spiekermann)曾說,「誰只要對視覺語言感興趣,只要想知道文字和字體為何形態如此,就應該去讀這本 86 頁的小冊子。」諾爾澤的理論並不是是金科玉律,但讓我們來看看他為何影響如此之大。

© Aggie Toppins

© Aggie Toppins從 2019 年包豪斯建立百年之際「包豪斯女性」被反覆追溯和討論,到國外女性設計師作品專集書目接連湧現,這股熱潮也逐漸被國內的藝術文化媒體所感知,中文圈開始積極挖掘女性藝術家、設計師的話題資源,這是值得鼓勵的好事。不過,當我們連設計批評本身都未成氣候時,怎樣的討論才更有效呢?我們是否只是在舊有的模式下,簡單地將女性和其他被忽略的設計師群體視作多樣化的代表,卻沒有改變模式本身?這要求我們認真審視平面設計的敘事方式。

從巨大的不確鑿中開始的 2020,仍在不確鑿中結束了。漫長的一年中,疫情的反覆周折以及東西方社會議題的此起彼伏,淋漓盡致地將今日世界的聯結與分裂並行展示在我們眼前。許多事發生了,許多事停下了,許多思考也在醞釀。而思想不應當是一座孤島,因此在準備跨年小結時,編輯 Mira 把提給團隊的問題也拋給了 The Type 的新老朋友們:

2020 給你帶來影響的理念和思考是什麼?

有什麼讓你受到了啟發?

作答的有設計師,有研究者,也有教育者、寫作者、藝術與文化的觀察者與構建者。感謝他們平日對 The Type 的支持與勉勵,也感謝他們從全球不同角落給我們發來認真的回答。這些對工作、生活和社會的感悟,將陪伴我們一起步入新的開始。

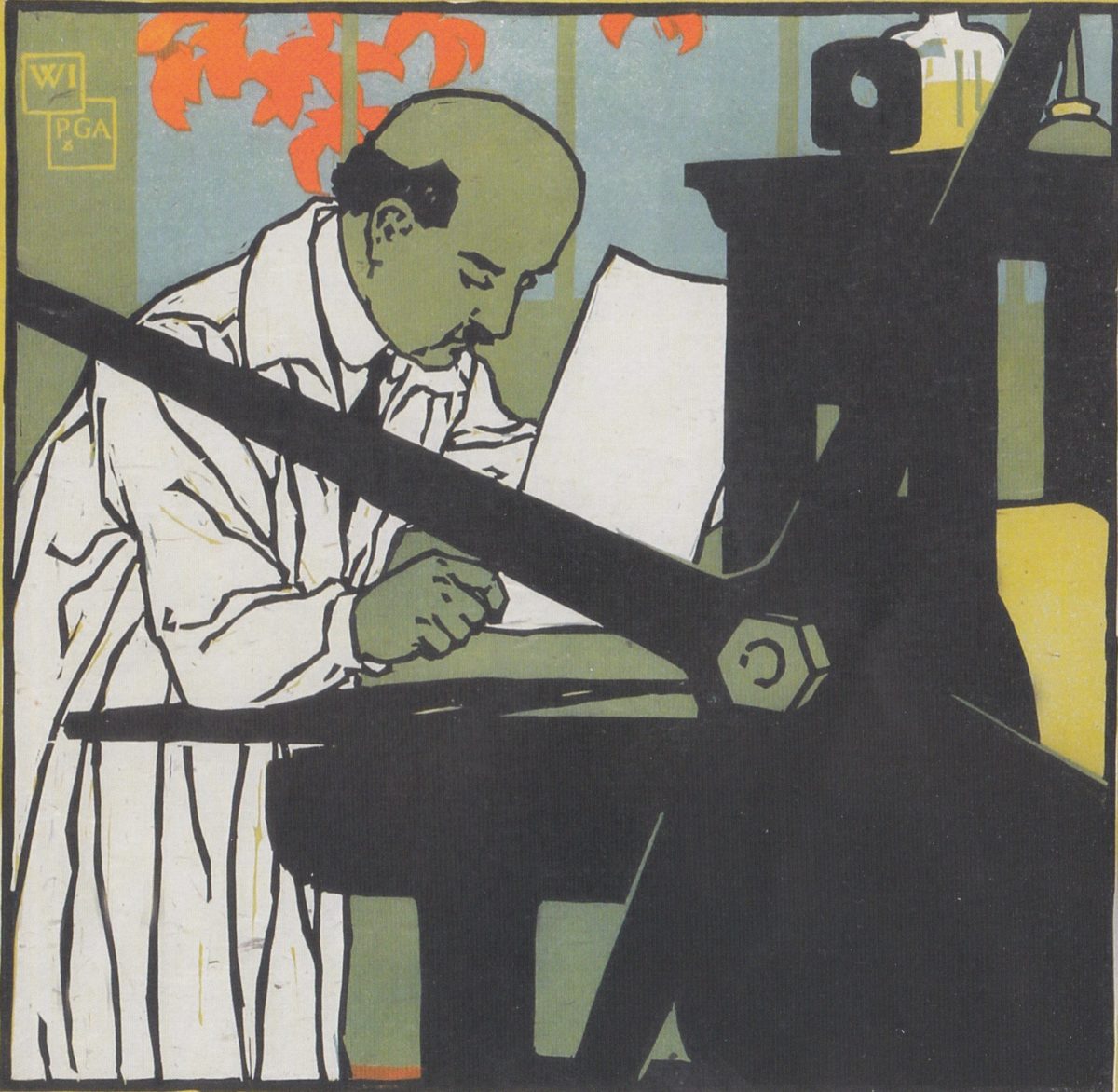

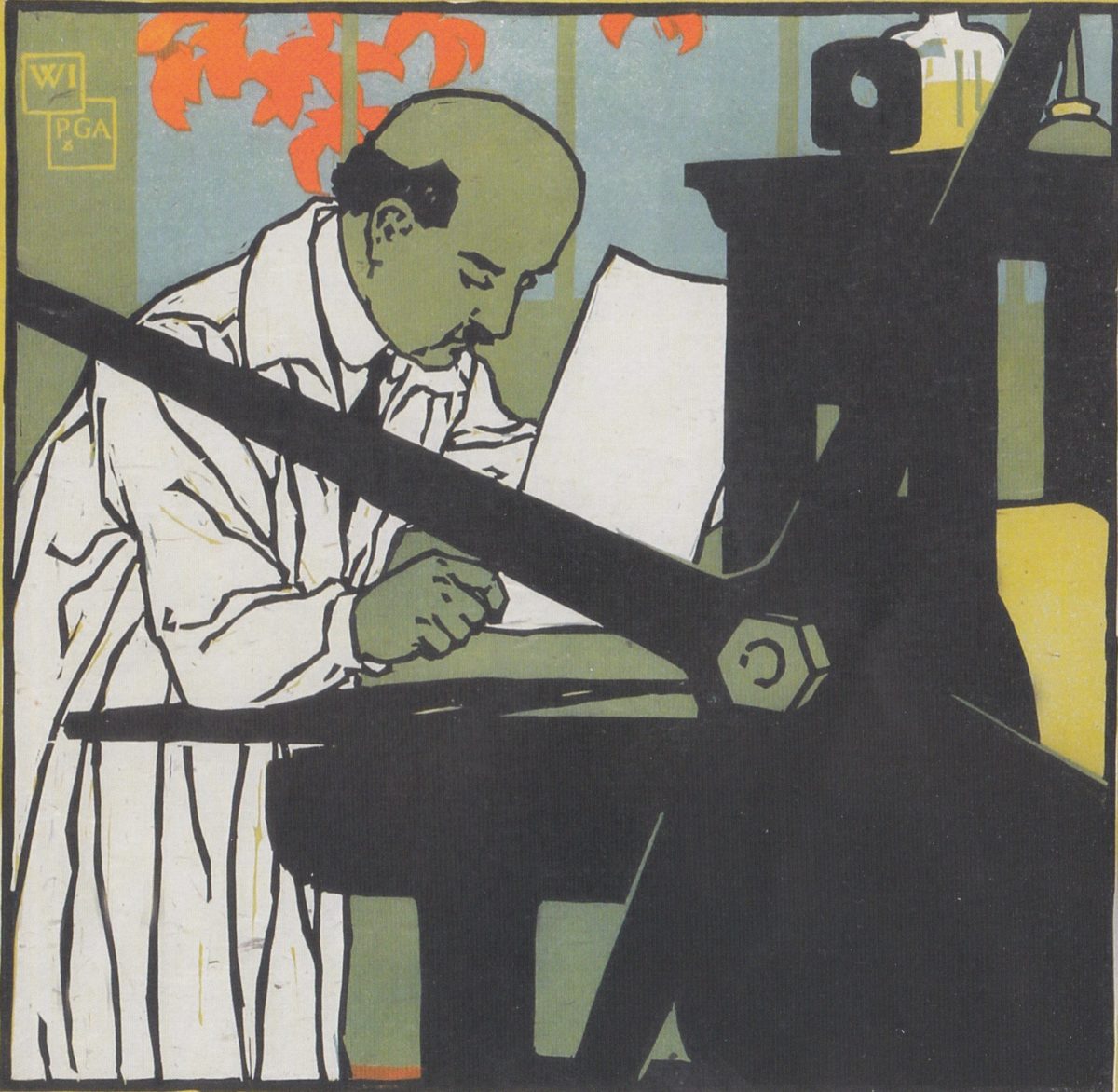

Vojtěch Preissig 自畫像

Vojtěch Preissig 自畫像西歐、尤其是德國的設計史,無論在東方還是西方都是設計史書寫的主要題材。但很少有人會去發掘歷史的另一面⸺東歐。事實上,東歐國家的設計發展史雖然與西歐不無相似之處,但因其獨特的文化、歷史和政治經濟環境而更令人尋味。設計師沃伊捷赫·普雷西格的同名傳記 Vojtěch Preissig 可以為我們打開進入東歐設計,尤其是捷克設計的大門。他是一位插畫家、藝術總監、設計教育家和字體設計師,也是一位身體力行、為捷克斯洛伐克的民族獨立和反法西斯戰爭獻出生命的愛國者。

Reabracadabra, Eduardo Kac

Reabracadabra, Eduardo Kac在過去的兩年間,數字藝術機構 Rhizome 每周都在線上展出一件網絡藝術作品,目前這個包含一百件展品的線上展覽「網絡藝術選集」(Net Art Anthology)已進入最後一個章節,逐漸接近尾聲。展出的作品時間跨度從 1986 年直到現在,包含了早期互聯網、Flash 和博客時代、後網絡藝術和社交媒體初現,以及當下極度飽和的移動應用時代。

表面上看,網絡藝術似乎比實體世界的藝術創作更民主化, 門檻和成本更低,傳播更廣,創作意圖與手段也更多元,甚至有顛覆傳統藝術機構體制的潛力。然而這種技術烏托邦的美好幻想忽略了網絡的物質性:當支撐內容的網絡協議、服務器、瀏覽器、操作系統、儲存介質被時代迅速淘汰時,依靠它們誕生的網絡藝術作品也會被動消亡。

© Klim Type Foundry

© Klim Type Foundry位於新西蘭的 Klim Type Foundry 在 2019 年 12 月發布了一款襯線字體家族 Heldane。這套字體從 2014 年正式動工,基於十六世紀荷蘭和比利時刻字工的作品而設計,特別是亨德里克·范登基爾(Hendrik Van den Keere)和西蒙·迪克林(Simon de Colines)的活字。它擁有諸多 OpenType 特性和變體字形,提供標題和內文兩種視覺優化字形,各分三個字重及配套的意大利斜體。Heldane 是 Klim 出品的襯線字體中最為野心勃勃者,創始人 Kris Sowersby 也稱其研究和設計的全程「耗費十餘年心血」。